Tomer Gardi: Eine runde Sache

Übersetzung: Anne Birkenhauer

Raden Saleh Syarif Bustaman erreichte die Niederlande auf einem Segelschiff. Auf dem unteren Deck des Handelsschiffes lagerten Holzkisten voller Gewürze. Auf dem Mitteldeck befanden sich die Kabinen. Es war, wie über einem Markt zu wohnen, diese Mischung von Gerüchen. Erst gegen Ende seiner Seereise gewöhnte er sich daran, und dann kam die Kälte. Raden Saleh setzte sich auf seine Koje, schlug den Mantel aus Rothundfell um sich, zog die Tasche hervor und ging dann aufs Oberdeck, um das näher kommende Antwerpen zu betrachten.

Antwerpen. Es fällt mir schwer, mich an den Gedanken zu gewöhnen, dass Antwerpen damals zu den Niederlanden gehörte. Im Geografieunterricht haben wir etwas anderes gelernt.

Hundertachtunddreißig Tage zuvor hatten die niederländischen Matrosen die Anker gelichtet und die Segel aufgezogen. Die Energie des Windes war in Bewegung übersetzt worden. Raden Saleh hatte auf dem Oberdeck gestanden und beobachtet, wie sich die Insel, auf der er geboren war, entfernte. Dann hatte er sich umgedreht und Java den Rücken gekehrt. Das Gesicht zum offenen Meer. Dort wehte Holland. Er schaute aufs Meer und versuchte sich vorzustellen, wie das Schiff, auf dessen Deck er stand, aussähe, wenn man es von der Seite betrachtete, aus dem Winkel, aus dem die niederländischen Meister ihre großartigen Gemälde von Segelschiffen und Meeren geschaffen hatten. Erst achtzehn war er da, und doch schon ein erfahrener Maler. An Ölbilder von Meereslandschaften, jenes geheimnisvolle alchemistische Aufeinandertreffen von Öl und Wasser, wagte er sich zu dieser Zeit noch nicht. Aber damals, dort auf dem Deck der Raymond, wünschte er sich – ohne es zu wissen – etwas, was die Mutter aller Niederlagen war, die Mutter vieler gewaltiger Tragödien, die mit Wehklagen enden: Er wollte sich selbst aus einer Perspektive betrachten, die er nicht besaß. Wollte sein Schiff zeichnen, wie es sich von der Insel, auf der er geboren war, entfernte, und sich selbst, wie er auf eben diesem Schiff stand.

Ein letzter Blick auf Java, dann verließ er das Oberdeck und ging hinunter in seine Kabine. Der Geruch ließ ihn schwindeln. Er war ein empfindlicher junger Mann, und aus dem alles schluckenden Bauch des niederländischen Handelsschiffes stiegen die Gerüche von Zimt, schwarzem Pfeffer und Nelken, Vanille und Muskatnuss herauf, mischten sich in dem tropisch heißen und feuchten Klima mit den Ausdünstungen von Seetang und dem Schweiß nordeuropäischer Matrosen.

Er betrat die Kabine, die in den nächsten Monaten sein schwimmendes Zuhause sein sollte. Außer seiner gab es in der Kammer noch drei unbelegte Kojen. In der Kabine neben ihm würde sein Begleiter Jean Baptiste de Linge wohnen. Niemand, das war völlig selbstverständlich, wäre auch nur auf den Gedanken gekommen, den Sekretär der Finanzabteilung der Kolonialmacht in derselben Kabine mit einem schmalen, dunkelhäutigen jungen Eingeborenen von der Insel Java unterzubringen. Neben sechzig niederländischen Besatzungsmitgliedern, Raden Saleh und Mijnheer de Linge waren noch vier weitere Angestellte der Kolonialmacht von unterschiedlichem Rang an Bord. Saleh war der einzige javanische Indigene. Er holte aus der Tasche neben seinem Bett seinen Stift und eine neue Kladde. Die hatte sein Onkel Sura Adimanggala ihm geschenkt, eine Art leeres, weißes Souvenir für seine lange Reise, in das er seine Erinnerungen mit Kohle zeichnen sollte, Blatt für Blatt.

Doch dass es zu dieser Reise kam, hat eine Vorgeschichte.

Sura Adimanggala war der Bupati der Stadt Semarang. Früher war der Bupati ein lokaler Regent, doch nachdem die Niederländer die Inseln, die heute Indonesien sind, besetzt hatten, wurde der Bupati mehr oder weniger zu einem Angestellten, einer Marionette der Kolonialmächte.

Semarang war damals und ist bis heute die Hauptstadt der Provinz Zentraljava. Java, müsst Ihr wissen, ist viel mehr als nur so ein Fels, der aus dem Wasser ragt. Java ist Teil einer ehrfurchtgebietenden Inselkette, die aussieht, als habe der barmherzige Gott beschlossen, das Meer mit sicheren Stränden zu pflastern.

In der Stadt Semarang waren Sura Adimanggala zwei Söhne geboren worden, und als sie erwachsen waren, schickte der Bupati siean diesen sicheren Stränden entlang tief hinein in den indischen Subkontinent, um in Kalkutta am englischen Seminar zu studieren. Es war Sura Adimanggalas Art, seine Familie durch Freundschafts- und Handelsbande mit den Gesandten des britischen Imperiums zu verbandeln. Sura Adimanggala war der Onkel des kleinen Raden Saleh, und als dessen Vater gestorben war, hatte er Radens Mutter, Mas Adjeng Zarip Hoesen, vorgeschlagen, den Jungen zu adoptieren. Er hatte ihn bereits für eine Aufgabe auserkoren. Raden Saleh sollte eine weitere Dependance gründen und für ihn Verbindungen mit den Herrschern des niederländischen Imperiums knüpfen, eine Art an-adoptierte Komplettierung seiner ersten beiden Söhne.

Die niederländischen Kräfte in Übersee benötigten nämlich nicht nur Verwaltungsbeamte und Militärs, Fachleute für Landwirtschaft und Handel, sondern auch gute Zeichner und Maler. Jemand musste doch die Ländereien für die Pflanzungen auf der Insel erfassen, jemand musste die Grabungen für die neuen Bergwerke aufzeichnen. Jemand musste Baupläne für Packhäuser anfertigen, für die Hafenerweiterung, für die Verwaltungs- und die Armeegebäude. Und nicht nur das. Man konnte zwar Gewürze aus Südostasien bis nach Antwerpen oder Rotterdam transportieren und von dort auf den europäischen Markt. Doch wie transportierte man einen ganzen Wald oder einen Berg? Wie transportierte man eine unendliche Ebene, mit einer einsamen, hoch aufragenden Kokospalme in der Mitte? Wie sollte man ein javanisches Fischerdorf bei Sonnenuntergang in die Niederlande bringen, oder eine Gruppe teepflückender Frauen auf einem grünen Hügel?

Jannes Bik und Antoine Payen waren mit einer großen kolonialen Delegation nach Java gekommen. Jannes Bik war Zeichner, Antoine Payen Maler. Aufgabe der Zeichner war es, landwirtschaftliche Flächen und Bergbaugebiete zu kartografieren, Aufgabe der Maler, naturgetreue Abbildungen der kolonialen Landschaften, der Pflanzenwelt und des Lebens der Eingeborenen anzufertigen und ins Mutterland zu schicken, als anschaulichen Beweis in echten Farben für das, was den Niederländern jetzt gehörte. Seine ersten Zeichenstunden hatte Saleh als Kind bei Jannes Bik bekommen. Da war er acht und außerordentlich begabt. Die kleinen Bilder, die er malte, gingen bei den Handwerkern in den Wohnsiedlungen der kolonialen Delegation von Hand zu Hand. Schon bald nachdem er angefangen hatte, bei Jannes Bik zu lernen, wechselte er zu dem erfahreneren Maler Antoine Payen.

Payen und Saleh unterhielten sich auf Niederländisch, in einer Sprache, die Saleh schon als Kind gelernt hatte. Er sprach es mit dem Akzent der Einwohner Javas, betonte das »l« und dehnte es, bis es Fäden zog. Die in der Sprache des europäischen Mutterlandes so ungeduldigen Vokale streckte er lang, als singe er sie. Und den niederländischen Laut »ch«, den sogenannten »Ach-Laut«, entlehnte er aus dem Arabischen, das er im Koranunterricht gelernt hatte. Diese Sprache hatte er gehört, als er mit seinem Vater in die Moschee gegangen war oder wenn die Muezzine von Semarang die Leute zum Gebet gerufen hatten. Männer, ganz von Gesang durchdrungen, hatten auf den hohen Minaretten gestanden, das Gesicht dem Innern der Insel zugewandt, und von dort immer weiter, weiter übers Meer hin, denn dort, so sagten es die Gerüchte, die Tradition und die Wissenschaft, lag die ehrwürdige Stadt Mekka, die Geburtsstadt von Muchammad, rassul Allah.

– Saleh, kennst du die Geschichte vom Fliegenden Holländer?

– Nein, Mijnheer Payen.

– Ich habe sie einmal nachts auf dem Schiff gehört, als ich hierher gekommen bin. Ein Matrose, mit dem ich mich angefreundet hatte, hat sie mir erzählt. Willst du sie hören?

– Bitte, erzählen Sie sie mir, Mijnheer Payen.

– Der Fliegende Holländer war ein Schiff. Ähnlich den großen Segelschiffen, die du vom Hafen hier kennst. Eines Nachts, nicht weit vom Kap der Guten Hoffnung, gab ein anderes Schiff dem Fliegenden Holländer Zeichen, dass es in Not geraten sei. Die Nacht war finster, es ging ein gefährlicher Sturm, und der Fliegende Holländer war mit viel Geld und Gold beladen. So reagierte der Kapitän nicht auf die Notsignale. Deshalb wurde er mit einem furchtbaren Fluch belegt. Er und alle, die mit ihm an Bord waren. Das Schiff werde ewig weitersegeln, ohne Anfang und ohne Ende, ohne je irgendwo anzukommen, ohne je Ruhe zu finden. Es wirft nur alle paar Jahre mal Anker, um den verlorenen Seeleuten in Erinnerung zu rufen, was sie niemals haben werden: den Duft von gekochtem Essen, ein Haus, eine Frau, Kinder, festen Boden unter den Füßen. Und dann, Saleh, versammeln sie sich wieder kraft dieses Fluches auf dem Schiff und ziehen weiter, und so geht es bis ans Ende der Tage, bis zum Ende der Zeiten.

– Ist das eine wahre Geschichte?

Payen lächelte nur. In stürmischen Nächten, Saleh, kann man den Fliegenden Holländer sehen, wie er für immer verloren auf den Wellen dahinsegelt. Wenn du mal nach Tournaikommst, Junge, um mich zu besuchen, und du ihn auf deiner Reise sehen solltest, dann zeichne ihn für mich. Ich möchte ein Bild von ihm, ein Bild von dir, ja?

Saleh sagte ja, er versprach es, aber tief in sich hatte er Angst. Wenn er wirklich einmal übers Meer segeln würde, woher sollte er dann wissen, dass er nicht aus Versehen an Bord des verfluchten Schiffes geraten war, das er nun, einmal an Bord, niemals mehr würde verlassen können?

Saleh mochte Payen sehr. Er mochte die langen gemeinsamen Stunden des Malens, die befremdlichen Geschichten aus der Ferne, die Payen ihm erzählte. Er malte gerne in dem Stil, den sein Lehrer ihm beibrachte. Den Stil, den die kolonialen Maler in die fernen Kolonien gebracht hatten, einen Stil, der den Betrachter zum Augenzeugen machen will, zum Anwesenden an einem Ort, an dem er nie gewesen ist.

Antoine Payen war zwei, drei Jahre später an Bord eines Schiffes nach Antwerpen gesegelt und von dort weitergefahren, nach Hause, nach Tournai. Auch nachdem Payen abgereist war, malte Saleh weiter in der Technik, die er bei seinem Lehrer gelernt hatte. Er übte weiter, verfeinerte sich in seiner Kunst. Er war ein begnadeter Maler. Alle europäischen Besucher von Rang und Namen, die nach Java kamen, wollten den Knaben sehen. Der Plan des Bupati Adimanggala war aufgegangen. Auf diese Art hatte Saleh drei Jahre später Jean Baptiste de Linge kennengelernt. Der hohe Kolonialbeamte war kurz nach ihrer Begegnung nach Holland zurückbeordert worden, um über die finanzielle Lage in den Kolonien zu berichten, und da hatte ihn ein Freund, ein Regierungsbeamter vom Mutterland, gefragt, ob er bereit sei, bei dieser Gelegenheit Saleh auf dessen erster langer Seereise von Batavia, wie Jakarta damals hieß, nach Antwerpen zu begleiten.

Und so war es gekommen, dass sich eines schönen Tages, es war ein heißer, feuchter Tag im September 1829, Saleh mit Jean Baptiste de Linge in einem kleinen Teehaus in der Hafengegend traf. Zwei Tage zuvor hatte Saleh in der Hauptpost von Batavia ein Paket abgeholt, das ihm Adimanggala mit einer Kutsche aus Semarang geschickt hatte. Darin befanden sich drei Geschenke. Die Zeichenkohle und die Kladde von seinem Adoptivvater, drei alte javanische Handschriften, die Salehs Mutter Adjeng ihm schickte, und der Mantel aus Rothundfell, den ein früherer, hoher Kolonialbeamter, Jean Baud, für Saleh vor mehreren Jahren in weiser Voraussicht hatte nähen lassen.

Drei Geschenke und eine Reise. Wie der Anfang eines naiven Bilderbuchs oder aber der Beginn eines alles verzehrenden Mythos, blutig und qualmend.

De Linge und Saleh tranken Tee und gingen zum Schiff. Gegen Mittag beendeten die javanischen Lastenträger des Hafens das Beladen des Schiffes mit Kisten voller Erzeugnisse der Insel, dann konnte das große Schiff ablegen. Bei der hohen Feuchtigkeit tropfte der Schweiß der niederländischen Matrosen. Endlich lichteten sie die Anker und zogen die Segel auf. Die Energie des Windes wurde in Bewegung übersetzt. Der Schweiß auf ihren Körpern trocknete. Hinter ihnen entfernte sich Java. Auf dem Oberdeck der Raymond betrachtete Saleh, wie die Weiten des Meeres sich vor ihm auftaten. Dort wehte Holland. Er holte tief Luft und stieg hinunter aufs Mitteldeck. Die Gerüche der Gewürze ätzten in seiner Nase. In der Kabine neben ihm packte Jean Baptiste de Linge wohl gerade seine Sachen aus. Saleh ging in seine Kabine, holte aus seiner Tasche die Kladde von Adimanggala und einen Stift. Er suchte, ohne es zu wissen, etwas, was die Quelle aller Tragödien, der Anfang aller Suche nach Wahrheit und dennoch zum Scheitern verurteilt war: Er wollte sich selbst aus einem Winkel sehen, aus dem sich der Mensch nicht sehen kann, wollte vom Oberdeck aus das Schiff zeichnen, wie es sich von seiner Heimat entfernte, und sich selbst, wie er dort auf dem Deck stand.

Auszug aus »Eine runde Sache«, Droschl Verlag 2021. Mit freundlicher Genehmigung des Droschl Verlags.

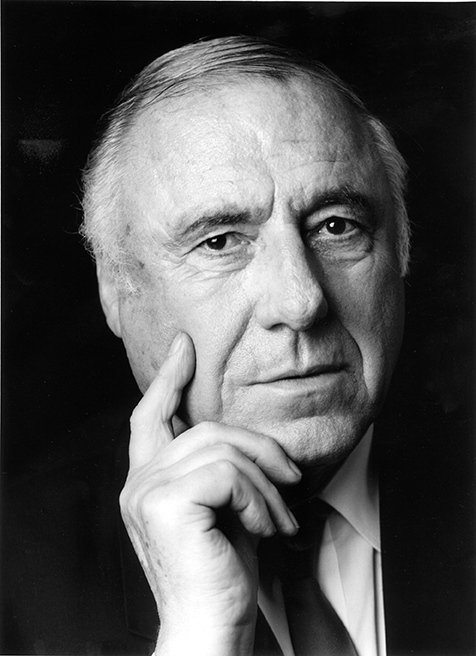

Tomer Gardi, geboren 1974 im Kibbuz Dan in Galiläa, studierte Literatur und Erziehungswissenschaft in Tel Aviv und Berlin. Sein literarischer Essay Stein, Papier wurde 2011 veröffentlicht (dt. 2013). 2016 erschien Broken German, Gardis in ebendieser Sprache verfasster Debütroman im Droschl Verlag, dessen Hörspielfassung (SWR-Produktion, Regie: Noam Brusilovsky) 2017 mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet wurde. Sein zweites Hörspiel Die Feuerbringer – Eine Schlager-Operetta (Koproduktion des WDR und BR, Regie: Susanne Krings) wurde zum Hörspiel des Monats Februar 2018 gewählt. 2019 erschien Tomer Gardis zweiter Roman Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück (Droschl Verlag), diesmal in Anne Birkenhauers Übersetzung aus dem Hebräischen. 2021 publizierte Gardi den Roman Eine runde Sache (Droschl Verlag), der teilweise auf Deutsch, teilweise in hebräischer Sprache verfasst und von Anne Birkenhauer übersetzt wurde.