Haytham El-Wardany: ٢٠٣٥ - غزّة

همست أمي بأن هناك امرأة تسير في الشارع. نهضتُ بسرعة ووقفت بجوارها نتطلع من النافذة ونحن نكتم أنفاسنا. كانت المرأة تسير بهدوء، وتنقل خطواتها بثقة. حاولنا سدى التعرف على وجهها. وظننت أني ألمح طيف ابتسامة على وجهها. ثم كادت قلوبنا أن تتوقف ونحن نراها تنتقل إلى الضفة المقابلة من الشارع. أصخنا السمع، لكن لم يحدث شيء. بعدها اختفت من مجال رؤيتنا. أملنا رؤوسنا لكي نوسع مجال رؤيتنا، لكن المرأة كانت قد اختفت. بقينا مسمرين بعض الوقت ننظر إلى الشارع الخالي، وأخيرا اتجهت أمي إلى المطبخ وهي تقول بصوت خفيض إن عليّ أن انتبه إلى الوقت حتى لا نتأخر. وأنا عدت إلى السرير بجوار ابنتي النائمة، ثم استأنفتُ عملي. كنت قد وصلت إلى الصعوبة الثالثة في المقال، وكنت أتمنى أن أفرغ من ترجمته اليوم، حتى لا تتأخر مستحقاتي. دارت هذه الصعوبة حول فن استخدام الحقيقة كسلاح. ووصلتُ فيها إلى الفقرة التي ينتقد فيها الكاتب تلك الحقيقة التي لا تستتبعها نتيجة، ويضرب مثلا عليها بمن يقول إن البربرية اجتاحت بعض البلدان بقوة الطبيعة، كأنها هبطت من السماء. ويُكمل الكاتب:

“إن مثل من يناهض الفاشية دون أن يعادي الرأسمالية، ومن يتشكّى من البربرية وما يأتي من ورائها، مثله كمثل من يريد أن يؤمّن حصته من العجل ولكن من دون أن يذبحه. هؤلاء يريدون أكل العجل، ولكنهم لا يريدون رؤية الدم. ويمكن إرضاؤهم بأن يغسل الجزار يديه قبل أن يقدم لهم اللحم. إنهم ليسوا ضد علاقات الملكية التي تُنتج البربرية، إنهم ضد البربرية فقط. يرفعون أصواتهم ضد البربرية، وهم يفعلون هذا في بلدان تسود فيها علاقات ملكية مشابهة، لكن الجزارين هناك ما زالوا يغسلون أيديهم قبل تقديم اللحم”.

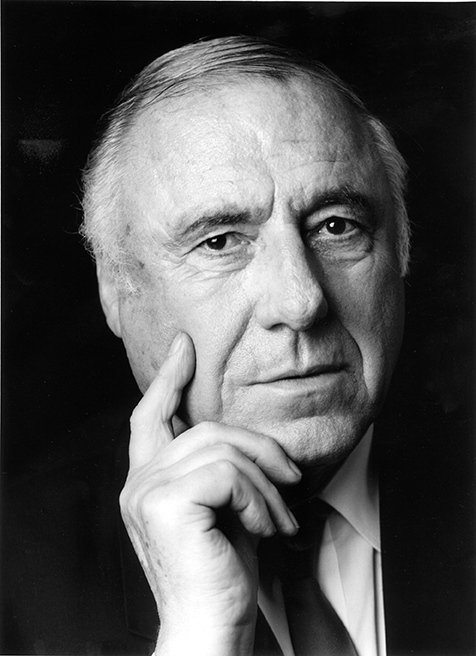

منذ أسبوع أقضي أيامي في ترجمة مقال كتبه برتولد بريخت عام ١٩٣٥، عنوانه “خمس صعوبات لدى كتابة الحقيقة”. وبالرغم من أني لم يسبق لي الذهاب إلى ألمانيا، أو إلى أي مكان آخر، إلا أني أعرف الكثير عنها وعن تاريخها عن طريق الانترنت. فقد تعلمت اللغة هنا مثل زملائي من خلال مناهج رقمية، ودروس على موقع اليوتيوب، وضعتها الشركة على موقعها بحيث يمكننا تنزيلها بسهولة. كل شيء هنا نحصل عليه من شبكة الانترنت. وما أن نتقن اللغة حتى نبدأ في ترجمة المواد التي تُطلب منا، ويغلب عليها الطابع الثقافي، لأن الشركة الخليجية التي نعمل فيها متخصصة في قطاع الثقافة. نقدم ترجمات سريعة وجيدة بأجور زهيدة، لكنها تكفي احتياجاتنا. كنا نعرف كل شيء عن تاريخ بلاد اللغات التي نترجم عنها، نعرف كل ما يقال فيها، ونعرف ترجمته الأنسب. لكننا لا نكاد نعرف كيف نقول شيئا في هذه اللغات. فهي تبقى في رؤوسنا مقتصرة على استقبال مضمونها، وكأنها لغات افتراضية، لا يتحدثها أحياء، وإنما تتكلم فيها شفرات نقوم بفكها. مثلها مثل العالم الخارجي، الذي نعرف أنه موجود، لكننا لا نعرف كيف يمكن العيش فيه، فنظن أنه أضحى أيضا افتراضيا، لا يسكنه أحياء، بل صورهم المتحركة.

المقال الذي أترجمه هو جزء من ملف عن عودة البربرية يجهزه موقع ثقافي تابع للشركة التي نعمل فيها. وهو ملف تقليدي يتكرر كل عام منذ بداية ما بات يعرف بعصر “عودة البربرية”. المقال كُتب وقت الحكم النازي لألمانيا، وكان بريخت وقتها في منفاه الدنماركي. ويتحدث المقال عن الصعوبات التي سيواجهها من يرغب في قول الحقيقة حول بربرية هذا النظام، ويقدم نصائح لكي تصل الحقيقة إلى الناس. ما أثار انتباهي في المقال منذ البداية هو إيمان الكاتب الراسخ بأن هناك حقيقة، وأن الصعوبة تكمن في قولها إلى الناس فحسب. وأرجعت ذلك إلى أن المقال يأتي من قرن مضى، فلعل في ذلك الزمن البعيد كانت لا تزال هناك حقيقة، لكنها كانت تبحث عن سبل إخراجها من الظلام إلى النور. وذات ليلة وأنا جالس مع زملائي في بيت أحدنا بعد العمل، نتحدث كالعادة عن ما نترجم، تساءلت عن ماذا كان بريخت سيكتب في عصرنا هذا الذي لا توجد فيه هذه الصعوبات في قول الحقيقة. ماذا كان سيكتب في وقت لا يحتاج فيه أحد إلى معرفة الحقيقة، فالجميع يعرفها بالفعل، لكن لم يعد أحد يحتاجها. كأنها زائدة دودية فقدت وظيفتها. فكل شيء بات واضحا كالشمس، كل شيء عار كعظام بيضاء.

راقبت ابنتي النائمة بجواري. كانت عيناها تتحركان بسرعة. وضعت ظهر يدي في راحتها، ثم أزحت اللابتوب جانبا، وانزلقت إلى جوارها. احتضنتها بقوة، وظللت أصغي إلى صوت تنفسها الهادئ. عيناي خاليتان، تنظران نحو الضوء البارد المتسرب من النافذة إلى الغرفة. وبدأت أشعر بالطمأنينة تتسلل إليّ ببطء. ثم تذكرت فجأة أن الدور سيحل عليّ بعد أسبوع لاستضافة الفصل الدراسي، فنهضت كالملسوع، وفتحت اللابتوب مرة أخرى. أحصيت عدد الأطفال الذين سيأتون طوال الأسبوع القادم، وأخذت في حساب المخصصات الغذائية الإضافية اللازمة للخبز والطبخ. لم تعد توجد اليوم مدارس بعدما تعذر المشي في الشوارع. لذلك أصبح الأهالي يجمعون أبناءهم في بيت أحدهم كل أسبوع، على أن يتولى أصحاب هذا البيت مهمة تعليم الأبناء وتربيتهم خلال ذلك الأسبوع، بما يتضمنه ذلك من تقديم الطعام لهم. وبذلك تتوزع المهمة على عاتق الجميع. وبعد أن قمت بحساباتي زرت حسابي الافتراضي لمعرفة رصيدي من العملات الالكترونية التي أستطيع أن أطلب به الأغراض اللازمة. كان عليّ أن أطلب المخصصات فورا حتى تلحق بطلبية هذا الشهر، وإلا تأجلت للشهر الذي يليه. فالحدود البرية تُفتح يوما واحدا فقط وهو منتصف كل شهر، وتدخل شاحنات محملة بالغذاء والماء. ثم توزع علينا وفقا للمخصصات المطلوبة عبر موقع إدارة القطاع.

نهضت وتمشيت قليلا في الغرفة لفرد عضلاتي المتيبسة، ثم توقفت أتطلع من النافذة الوحيدة. كانت الحياة تدب في البيوت، ويتناهى إلى أذني صخب الصغار وضجيج المطابخ، أما الشوارع فكانت خالية كالعادة. مرق شبح بسرعة في طريقه من مكان لآخر، لمحت بالكاد لون قميصه الأبيض. البعض كان يضطر اضطرارا إلى ذلك لسرعة الانتقال، أما في الأحوال العادية فكان الناس يفضلون التحرك عبر ممرات الأقبية الآمنة، رغم طولها وظلامها الدامس. انتظرت سدى أن أرى المرأة التي عبرت الشارع في الصباح الباكر، ثم عدت إلى السرير. وما أن تمددت فوقه، وأخذت اللابتوب على حجري حتى استيقظت ابنتي. فتحت عينيها وأدارتهما ببطء حولها حتى رأتني، عندها انتفضت من نومها وسألتني عن الوقت، وقبل أن تعرف قالت: لماذا تركتني نائمة؟ هل تأخرنا؟ أخذتها سريعا في حضني وطمئنتها قائلا إن الوقت ما يزال مبكرا. كانت عيناها محمرتين إثر النوم، وقامت مسرعة إلى أمي في المطبخ لتتأكد أننا لم نتأخر. ثم عادت كالبرق إلى الغرفة لكي ترتدي الملابس التي جهزَّتها بالأمس. أدركت أنني لن أستطيع إكمال العمل. كنت قد أنهيت ترجمة الصعوبة الرابعة، وبدأت في الصعوبة الخامسة من المقال، والتي كانت تتحدث عن استخدام الحيلة لنشر الحقيقة وتمريرها دون أن يكتشفها أعداؤها، خاصة في الأزمان التي تُضطهد فيه الحقيقة وتُزيف. وأغلقت اللابتوب وذهبت إلى المطبخ لمساعدة أمي.

اليوم هو آخر جمعة في الشهر، يوم الذهاب إلى الشاطئ الذي ينتظره الجميع. إنه أيضا يوم الموائد العامرة، إذ تتفنن كل أسرة في تجهيز ما لذ وطاب. أمي مثلا بدأت في تجهيز الطعام منذ ليلة الأمس. وما أن يقترب النهار من انتصافه حتى تعبق الشوارع بالروائح الشهية. حملت صندوق الطعام، وسرت بجوار ابنتي التي حملت السجادة التي سنجلس عليها، تلتنا أمي وهي تسير وئيدة على عكازها. فقط في هذا اليوم يمكننا السير في الشوارع باطمئنان، نمسك بأيادي بعضنا البعض. من كل شارع تخرج حشود جديدة من الناس، ويكملون المسير صوب الشاطئ. حتى نصل إلى الحائط العالي الذي بنوه أمام البحر. كان حائطا من زجاج، نستطيع رؤية البحر عبره، لكنا لا نستطيع استنشاق رائحته، أو وضع أقدامنا في مياهه. فقط في آخر جمعة من كل شهر يفتحون بوابة الحائط بعد انتصاف النهار، فتتدفق الجموع نحو رمال الشاطئ ليقضوا اليوم هناك.

وما أن تميل الشمس نحو العصاري، حتى يأخذ الشباب في المرور بين الأُسر الجالسة فوق الرمال الناعمة، ويجمعون الطعام. كل أسرة تكون قد أعدت صندوقا كرتونيا ووضعت داخله جزءا من طعامها الذي أعدته. يسير الشباب وهم يجرون عربة عليها كل الصناديق، ووراءهم الأطفال. ثم يشقون طريقهم رويدا رويدا نحو البحر، يتقدمهم حملة الكراتين، يليهم حملة الألواح الخشبية. يخوض الشباب في الماء حتى إذا ما بلغ صدورهم، توقفوا، وجهزوا الألواح الخشبية ثم ربطوها معا، وأخرجوا الطعام من الصناديق، وصفوه فوق الألواح، ثم يبقون في مكانهم ساكنين. أما الأطفال فيقفون على الشاطئ وهم يحبسون أنفاسهم. يظل الجميع في سكون حتى يظهروا من بعيد. نراهم يتقافزون وزبد الماء يحيط بهم. فيدفع الشبابُ الألواح الخشبية المحملة بالطعام في اتجاههم، ثم يخرجون من المياه. بعدها يقترب السرب من الألواح، فتهتز ويتساقط من فوقها الطعام في الماء، ويبدؤون في التقاطه. بعض الأطفال كان التأثر يجعلهم يقفزون في أماكنهم وهم يشيرون نحو البحر، أو ينطلقون نحو المياه، لكن الأهالي كانوا يسرعون في إعادتهم. ويظل الجميع واقفين على الشاطئ يشاهدون سرب الدلافين يتقافز حول الطعام ملتهما إياه. وعند المغيب تقترب الدلافين أكثر فأكثر من الشاطئ بعد أن يكونوا قد ابتلعوا الطعام كله، وتقل المسافة بيننا وبينها بحيث نستطيع رؤية جلودها الداكنة، وأفواهها العريضة. ثم يطلق السرب موجات من صيحات آسرة مختلفة الترددات، بعضها شقشقات قصيرة، وبعضها زفرات طويلة. وقفتُ حاملا ابنتي، وفي يدي أمي، نسمع مع الباقين جوقة الدلافين المؤثرة. كانت قلوبنا تنخطف بها، تُأخذ إلى البحر، تُغسّل وتُنقى، ثم تُعاد إلى أماكنها. وقفنا جميعا ننصت لما جئنا له، ثم خرجت منا زفرة جماعية، سمعتها الدلافين وتقافزت تحية لها، ناشرةً الزبد في كل مكان حولها. بعدها نعود تدريجيا إلى بيوتنا، وتُغلق البوابة، ولا تُفتح إلا بعد شهر.