Haytham El-Wardany: Gaza, 2035

Übersetzung: Sandra Hetzl

Da geht eine Frau die Straße entlang, wispert meine Mutter. Schnell stehe ich auf und stelle mich neben sie. Mit angehaltenem Atem spähen wir aus dem Fenster: Ihr Gang wirkt entspannt und selbstsicher. Vergeblich versuchen wir, ihr Gesicht zu erkennen. Und doch ist mir, als hätte ich den Hauch eines Lächelns darauf gesehen. Dann bleibt uns beinahe das Herz stehen, als sie plötzlich die Straßenseite wechselt. Wir spitzen die Ohren, doch nichts geschieht. Sie verlässt unser Blickfeld. Wir recken die Hälse, aber sie ist weg. Eine Zeit lang stehen wir wie angewurzelt da und starren auf die leere Straße. Schließlich geht meine Mutter in die Küche. Ich solle bloß die Zeit im Auge behalten, sagt sie im Gehen, damit wir uns ja nicht verspäten. Ich gehe zurück zum Bett, setze mich neben meine schlafende Tochter und mache mich wieder an die Arbeit. In dem Essay, den ich übersetze, bin ich gerade bei dem Abschnitt mit der Dritten Schwierigkeit angelangt, und ich hoffe, noch heute fertig zu werden, damit sich meine Gehaltszahlung nicht noch länger verzögert. In dem Abschnitt geht es um die Kunst, die Wahrheit als Waffe einzusetzen, und ich bin gerade bei dem Absatz, wo der Autor die Art von Wahrheit kritisiert, die ohne Konsequenzen bleibt. Als Beispiel nennt er Menschen, die von Barbarei sprechen, als sei sie eine Naturgewalt, die über gewisse Länder einfach so hereinbricht, als würde sie plötzlich vom Himmel fallen.

Er schreibt:

„Wie will nun jemand die Wahrheit über den Faschismus sagen, gegen den er ist, wenn er nichts gegen den Kapitalismus sagen will, der ihn hervorbringt? Wie soll da seine Wahrheit praktikabel ausfallen? Die gegen den Faschismus sind, ohne gegen den Kapitalismus zu sein, die über die Barbarei jammern, die von der Barbarei kommt, gleichen Leuten, die ihren Anteil vom Kalb essen wollen, aber das Kalb soll nicht geschlachtet werden. Sie wollen das Kalb essen, aber das Blut nicht sehen. Sie sind zufriedenzustellen, wenn der Metzger die Hände wäscht, bevor er das Fleisch aufträgt. Sie sind nicht gegen die Besitzverhältnisse, welche die Barbarei erzeugen, nur gegen die Barbarei. Sie erheben ihre Stimme gegen die Barbarei und sie tun das in Ländern, in denen die gleichen Besitzverhältnisse herrschen, wo aber die Metzger noch die Hände waschen, bevor sie das Fleisch auftragen.“

Eine ganze Woche sitze ich nun schon an Brechts Essay Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit aus dem Jahr 1935. Ich war zwar noch nie in Deutschland, so wie ich auch sonst noch nie irgendwo war, außer hier, aber ich habe aus dem Netz viel über das Land und die Geschichte gelernt. Die Sprache habe ich mir hier beigebracht, genau wie meine Kollegen auch, über Sprachlernapps und YouTube-Lektionen, wie sie unsere Firma auf ihre Website stellt, damit wir sie ohne Schwierigkeiten herunterladen können. Alles kriegen wir hier übers Internet. Sobald man die Sprache beherrscht, legt man los mit den Übersetzungen. Meistens Kulturkram, darauf hat sich die Firma am Golf, für die wir arbeiten, spezialisiert. Wir übersetzen schnell, gut und zu Spottpreisen, aber es reicht, um über die Runden zu kommen. Wir wissen so gut wie alles über die Geschichte der Länder, aus deren Sprachen wir übersetzen, kennen jede Wendung und wissen, wie man sie am Besten überträgt, doch würden wir es kaum fertigbringen, auch nur einen Satz in einer dieser Sprachen zu sagen. Ihr Dasein in unseren Köpfen beschränkt sich auf das reine Übermitteln von Inhalten. Als wären es virtuelle Sprachen, Sprachen, von denen keine Sprecher mehr leben, bloße Chiffren, die es zu dekodieren gilt. Genauso verhält es sich auch mit der Außenwelt: Wir wissen, dass es sie gibt, haben aber keinerlei Vorstellung von einem Leben dort, sodass wir mittlerweile fast glauben, auch sie sei virtuell, nicht von Lebenden bewohnt, nur von deren Bewegtbildern.

Der Beitrag, den ich übersetze, ist Teil eines Dossiers über die Wiederkehr der Barbarei, der im Feuilleton eines Onlinemagazins der Firma erscheint. Seit das begonnen hat, was man gemeinhin als die „Wiederkehr der Barbarei“ bezeichnet, wird das Dossier jährlich neu aufbereitet. Brecht hatte seinen Essay in der Nazizeit verfasst, er selbst lebte damals schon im dänischen Exil. Der Essay handelt von den Schwierigkeiten, denen man, wollte man die Wahrheit über das barbarische Regime schreiben, begegnete, und gibt Ratschläge, wie man sie trotzdem unter die Menschen bringen kann. Was ich an dem Text von Anfang an irritierend fand, ist der scheinbar unerschütterliche Glaube des Autors, dass es so etwas wie eine Wahrheit gibt. Die Schwierigkeit scheint für ihn einzig und allein darin zu bestehen, sie den Menschen zu sagen. Aber es ist eben ein Essay aus dem vorigen Jahrhundert, vermutlich gab es damals wirklich noch so etwas wie eine Wahrheit. Nur noch ans Licht gebracht werden musste sie, raus aus der Dunkelheit.

Eines Abends nach der Arbeit, ich saß gerade mit meinen Kollegen bei einem von ihnen zu Hause und wir sprachen über die Texte, die wir übersetzen, fragte ich mich laut, was Brecht wohl zu unserer Zeit geschrieben hätte: Jetzt, wo es diese Schwierigkeiten, die Wahrheit zu sagen, gar nicht mehr gibt. Was hätte Brecht wohl zu einer Zeit geschrieben, in der keiner mehr die Wahrheit erfahren muss? Denn es kennt sie ja heute wirklich jeder. Nur braucht sie eben keiner mehr. Wie einen Wurmfortsatz, der seinen Zweck verloren hat. Heute ist alles so klar wie die Sonne. Alles ist nackt, bis auf die Knochen.

Ich sehe meiner Tochter beim Schlafen zu. Rasch zucken ihre Augen hinter den Lidern. Ich lege ihr meinen Handrücken in die Handfläche, schiebe den Laptop zur Seite und kuschele mich an sie. Umschlinge sie mit meinen Armen und lausche eine Zeit lang ihrem ruhigen Atem. Blicklos verfangen sich meine Augen im kalten Licht, das durch das Fenster in den Raum fällt. Langsam spüre ich, wie wieder Ruhe in mir einkehrt. Plötzlich aber fällt mir ein, dass ich ja nächste Woche schon wieder dran bin: Der Schulunterricht wird bei uns stattfinden. Wie von einer Hornisse gestochen fahre ich hoch und klappe meinen Laptop wieder auf. Ich zähle nach, wie viele Kinder es insgesamt sind, die im Laufe der nächsten Woche zu uns kommen werden, und rechne mir aus, wie viele zusätzliche Lebensmittelrationen das bedeutet, für Brot und für Kochzutaten. Schulen gibt es ja keine mehr, seit man draußen nicht mehr unterwegs sein kann. Also haben wir Eltern beschlossen, die Herausforderung gemeinsam zu schultern. Jede Woche gehen unsere Kinder zu einer anderen Familie nach Hause, die dann den Unterricht und die Betreuung übernimmt, Verpflegung inklusive.

Als ich mit meiner Hochrechnung fertig bin, werfe ich noch einen Blick auf mein Bitcoin-Konto. Ich muss unbedingt nach meinem Guthaben sehen, denn davon hängt ja ab, ob ich die Bestellung überhaupt machen kann. Wenn ich es noch in die jetzige Monatslieferung schaffen will, muss ich sofort bestellen. Sonst geht es erst nächsten Monat wieder. Die Grenzen werden nämlich immer nur jeden 15. geöffnet. Nur dann werden die Lastwagen mit den Lebensmitteln und dem Trinkwasser ins Land gelassen, und das Ganze wird verteilt, je nach den Rationen, die jeder über die Website der Gebietsverwaltung bestellt hat.

Ich muss mir ein wenig die Beine vertreten. Ich stehe auf und gehe im Zimmer auf und ab. Ich stelle mich an das einzige Fenster und schaue hinaus. Im Inneren der Häuser brodelt das Leben, Kindergeschrei und Topfgeklapper klingen zu mir her. Die Straßen aber sind wie immer leer. Ein Phantom zischt auf seinem Weg von A nach B an mir vorbei, ich sehe gerade noch sein weißes Hemd. Manchmal muss es eben schnell gehen, manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Aber normalerweise bewegen sich die Menschen hier lieber über die unterirdischen Tunnel. Da sind die Wege zwar endlos und stockduster, aber immerhin ist man außer Gefahr. Vergeblich halte ich Ausschau nach der Frau, die heute Früh die Straßenseite gewechselt hat. Schließlich setze ich mich wieder aufs Bett. Kaum habe ich mich angelehnt und mir den Laptop auf den Schoß gelegt, schlägt meine Tochter die Augen auf und blickt sich um. Als sie mich sieht, richtet sie sich schlaftrunken auf und fragt, wie spät es ist. Bevor ich überhaupt etwas sagen kann, fragt sie noch: „Warum hast du mich nicht geweckt? Sind wir schon zu spät?“ Schnell nehme ich sie in den Arm und beruhige sie, sage, dass es noch ganz früh ist. Sie aber, mit ihren vom Schlaf verquollenen Augen, düst zu meiner Mutter in die Küche. Sie möchte sich wohl doppelt absichern, dass noch Zeit ist. Dann kommt sie wieder ins Zimmer zurückgeschossen und zieht sich blitzschnell die Kleider über, die sie sich gestern Abend zurechtgelegt hat. Ich sehe es ein: an Weiterarbeiten ist nicht mehr zu denken. Die vierte Schwierigkeit habe ich soweit fertig und die fünfte verlege ich auf morgen. Da geht es darum, die Wahrheit unentdeckt durch List zu verbreiten, ohne, dass es den Feinden der Wahrheit, die sie unterdrücken und verfälschen wollen, auffällt.

Ich klappe den Laptop zu, gehe in die Küche, und helfe meiner Mutter.

Heute ist der letzte Freitag des Monats. Das ist der Tag der Strandausflüge, auf den hier alles wartet. Und der Tag der Festessen. Denn heute zaubert jede Familie ihre absoluten Lieblingsspeisen. Meine Mutter hat schon gestern Abend mit dem Kochen angefangen.

Und gegen Mittag riecht es überall in den Straßen nach leckerem Essen.

Ich packe das fertige Essen in einen Karton und wir gehen aus dem Haus. Ich neben meiner Tochter, die die Strandmatte unterm Arm trägt, gefolgt von meiner Mutter, die mit ihren Krücken nur langsam vorankommt. Nur an diesem einen Tag im Monat kann man unbehelligt durch die Straßen gehen. Wir halten uns an den Händen. Aus jeder Straßenöffnung strömen neue Menschengruppen, alle sind unterwegs zum Strand. Schließlich erreichen wir die hohe Wand, die sie vors Meer gebaut haben. Es ist eine Glaswand, durch die wir das Meer zwar sehen können, aber den Meeresduft nicht aufsaugen und unsere Zehen nicht ins Wasser stecken. Nur am letzten Freitag jedes Monats wird nach zwölf Uhr die gläserne Pforte geöffnet. Dann strömen die Menschenmassen an den Strand und verbringen dort den restlichen Tag.

Sobald sich die Sonne zum Abend neigt, beginnen die Jugendlichen zwischen den Familien, die auf dem weichen Sand sitzen, umher zu stromern und Essen einzusammeln. Jede Familie hat einen Karton bereitgestellt, in den sie einen Teil der zuhause gekochten Speisen eigens abgepackt hat. Eine Kinderschar im Schlepptau, ziehen die Jugendlichen einen Karren hinter sich her, auf den sie die Essenskartons stapeln. So arbeiten sie sich langsam vor, bis runter zum Wasser und waten ins Meer – allen voran die Kartonträger, gefolgt von anderen, die Holzplanken tragen. Wenn ihnen das Wasser bis an die Brust reicht, bleiben sie stehen, legen die Planken auf die Wasseroberfläche und binden sie zusammen. Dann nehmen sie das Essen aus den Kartons, breiten es auf den Planken aus und bleiben stumm und regungslos daneben. Die Kinder aber stehen am Strand und halten den Atem an. Alles bleibt still. Bis sie schließlich auftauchen, am Horizont. Umtanzt von Meeresschaum vollziehen sie ihre Sprünge. Die im Wasser stehenden Jungs schubsen die Planken mit dem Essen in ihre Richtung. Während sie näher schwimmen, bringen ihre Bugwellen das Holz ins Wanken. Das Essen platscht ins Meer und sie fischen es auf. Einige Kinder hüpfen vor Aufregung auf der Stelle und zeigen mit den Fingern aufs Meer. Andere rennen zum Wasser, doch ihre Eltern holen sie schnell wieder zurück. Dann steht alles am Strand und schaut dem Schwarm Delfine zu, die um das Essen herum springen und es gierig verschlingen. Während die Sonne untergeht, kommen die Delfine immer näher ans Ufer.

Jetzt haben sie alles aufgefressen und sind ganz nah. Ihre dunkle Haut und ihre breiten Mäuler können wir deutlich sehen. Nun stößt der Schwarm wellenförmige, hypnotische Schreie aus, in unterschiedlicher Frequenz, kurze Klicklaute folgen auf lange Pfeiftöne. Ich stehe da, meine Tochter im Arm, mit der anderen Hand halte ich die Hand meiner Mutter. Ergriffen lauschen wir mit den anderen dem Chor der Delfine. Bei jedem Schrei machen unsere Herzen einen Sprung. Es zieht sie hinaus aufs Meer. Es wäscht sie rein und trägt sie wieder an ihren Platz zurück. Jetzt hören wir alle das, um dessentwillen wir gekommen sind. Dann stoßen wir einen kollektiven Pfiff aus. Den hören die Delfine und springen abermals, Meeresgischt sprühend, zum Abschied. Nach und nach machen wir uns auf den Heimweg. Das Tor wird geschlossen, bis zum nächsten Monat.

Diese Übersetzung entstand im Rahmen des Projekts „texthelden – Berlin setzt über“ der Berliner Literarischen Aktion e.V., gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, den Deutschen Übersetzerfonds und das Programm „Neustart Kultur“.

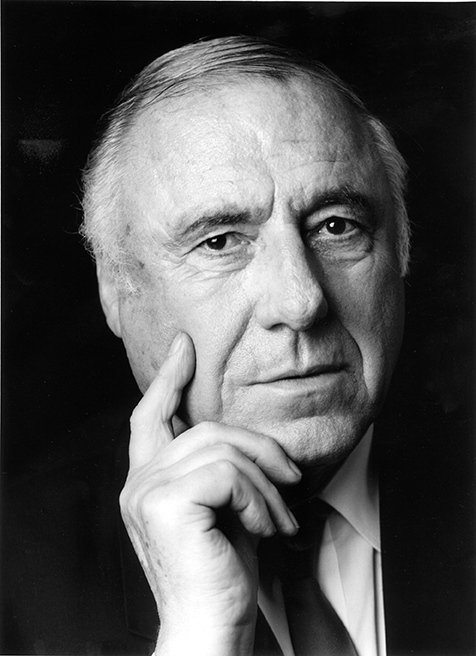

Haytham El-Wardany wurde 1972 in Kairo geboren und lebt seit 1999 als Schriftsteller und Übersetzer in Berlin. 2013 veröffentlichte er »How to Disappear« (arabisch: Kayfa Ta Publications, Cairo / engl. Übersetzung: Sternberg Press, Berlin/NY 2018), 2017 »The Book of Sleep« (Alkarma Publishing House, Cairo / engl. Übersetzung: Seagull Books, 2020). Sein Erzählungsband »Irreparable« (Alkarma Publishing House, Cairo 2020) erhielt den Cairo International Book Fair Prize für den besten Erzählungsband des Jahres. Derzeit arbeitet er an einem Fabelbuch.