Alan Pauls: Was steckt in einem Namen?

Übersetzung: Christian Hansen

Was von meiner deutschen Familie übrig ist, ist ein Vetter zweiten Grades, der in Hamburg lebt und nicht einmal so heißt wie ich. Er entstammt dem väterlichen Zweig der Familie, trägt aber nicht den Nachnamen Pauls. Seine biologischen Eltern (mein Großonkel und seine Mutter) hatten ihn bei der Geburt zur Adoption freigegeben. Er war, glaube ich, vierundzwanzig, als er erfuhr, dass sein Vater in einem Krankenhaus im Sterben lag. Dort trafen sie sich wieder. Vier Tage in Folge wachte er bei seinem Vater, fast ohne sich aus dem Krankenhaus fortzubewegen, und söhnte sich auch mit seiner Mutter aus, verließ jedoch nie das Haus seiner Adoptivfamilie. In seinen biographischen Angaben im Netz nennt er als Eltern seine biologischen Eltern, aber der Nachname, den er trägt, ist weiterhin der der anderen. Ich habe ihn einmal in Buenos Aires getroffen, an einem Mittag im Sommer, vor einigen Jahren schon. Wir aßen damals in einem Restaurant zu Mittag, das es nicht mehr gibt: Er, seine Frau und die vier „argentinischen“ Vettern zweiten Grades, die kennenzulernen er vierzehntausend Kilometer gereist war – die einzige Blutsverwandtschaft, soweit ich weiß, die ihm geblieben ist. Es war entsetzlich heiß; die Ventilatoren des Restaurants waren alt und träge. Ich erinnere mich nicht genau, worüber wir sprachen. Es gab Fotos (also Telefone), die von Hand zu Hand gingen, unter Staunen herumgezeigt und verglichen wurden. Wir schwitzten alle. Es kommt mir vor, als sei alle naslang etwas an einem Ende des Tisches gesagt worden, etwas Wichtiges, Komisches, Pittoreskes, das sich dann wie ein Lauffeuer funkensprühend ausbreitete, mit unterwegs detonierenden Kommentaren, Heiterkeitsausbrüchen, Staunen, bis es völlig verändert das andere Ende des Tisches erreichte. Ich erinnere mich, dass wir ihn aus unerfindlichen Gründen irgendwann mit einer gewissen Feierlichkeit ansahen, als erwarteten wir, er würde etwas sagen, das allen für immer im Gedächtnis bliebe. Und er sagte: Seit zwei Stunden sitze ich hier mit euch, mit Menschen, die ich nicht kenne, die ich zum ersten Mal im Leben sehe, und fühle mich euch mehr verbunden als der Familie, die mich adoptiert hat, mit der ich fünfundzwanzig Jahre zusammengelebt habe.“ Danach öffnete seine Frau eine Tüte und verteilte einige Babyschühchen aus dicker, buntfarbener Wolle, die sie im deutschen Winter für unsere Kinder gestrickt hatte.

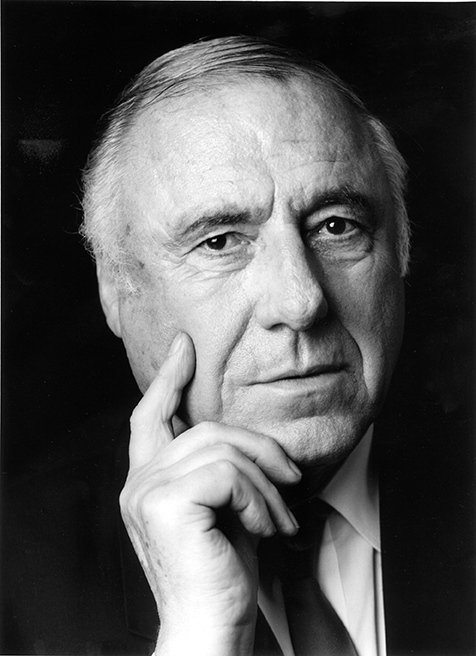

Man redet über das, was von einer Familie übrig ist, wie über das, was sich von einer Stadt, einer Zivilisation, einer Lebensform erhalten hat, nachdem sie durch eine Katastrophe zerstört wurde. Der Überlebende als familiäre Ruine. Kriegsfotos tragen in der Regel als Unterschrift das Datum und die zerstörerische Operation, die das Desaster erklärt, das sie zeigen. 13. Februar 1945: Dresden, Stadt in Ruinen. 1940: Das bombardierte Hannover. 1945: Der Reichstag nach dem alliierten Bombenangriff auf Berlin. Das gleiche könnten wir mit unseren verlorenen Angehörigen machen, den Vorfahren, die die Geschichte vergessen, unterschlagen, übergangen hat und die eines Tages, wenn man es am wenigsten erwartet, wieder auftauchen und zurückkommen, „durch das Fenster“ wiederkehren, wie es Freud von der Wiederkehr des Verdrängten sagte, von dem also, was wir alle nur zu gut kennen und nicht beim Namen zu nennen wagen, weil es dasjenige ist, das uns im Schweigen formt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Und wenn es das wäre, was zu tun ich gekommen bin und vor mir herschiebe, seit ich in Berlin lebe: ein Datum und eine zerstörerische Operation unter das Gesicht von dem zu setzen, was von meiner deutschen Familie übrig ist – unter jene kleinen schwarzen Augen, glanzlos und ganz wie die des Vaters, der es überreicht hatte?

Dass sich die Dinge geändert haben, beweist der Umstand, dass sie sich auch für die Unversehrtheit jener magischen, heiligen Geschöpfe geändert haben, die die Namen sind oder waren. Man muss nicht der Sohn von Grimes und Elon Musk sein, um das zu wissen. Veränderungen, Verstümmelungen, Maskierungen, Vergessen: All die Leidenswege, die die Geschichte sie sonst durchlaufen ließ, sind jetzt, in mehr oder weniger toleranten Gesellschaften, das habituelle Ergebnis der Entscheidung des Namensinhabers, der, weil er das Geschlecht, die Identität oder Herkunft, die der ihm aufgenötigte Name aufruft, ablehnt, diesen durch einen anderen ersetzt. Man ist nicht mehr zu seinem Namen verdammt, braucht es nicht mehr zu sein. Er kann ein Raum der Manipulation und Erlösung sein, ein Versuchsfeld, das Theater, wo das Stigma umkehrbar wird und das Verdammtsein ein Horizont reiner Möglichkeit.

Mit zwanzig Jahren, schon vollkommen überangepasst in Buenos Aires und gezwungen, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, beginnt mein Vater eine kaufmännische Laufbahn in der Welt des Tourismus’ und gibt seine ersten Visitenkarten in Auftrag. Was er auf diese vielen hundert rechtwinkligen weißen Pappkärtchen drucken lässt – einige von ihnen haben bis heute überlebt und machen sich manchmal einen Spaß daraus, mich aus ihren Verstecken zwischen den Seiten eines Buches heraus zu überfallen – ist der bescheidene Betrug eines Fantasienamens: Axel Pauls Harding. Um sich der Welt vorzustellen, wählt er einen uneigenen Namen, der seinem wahren Eigennamen – Axel Pauls – einen Künstlernamen anhängt – Harding –, abgeleitet von dem Alias – The Hardings –, das sich seine Eltern fünfzehn Jahre zuvor zugelegt hatten, als sie in Buenos Aires an Land gingen, um in den Theatern der Innenstadt gemeinsam kleine music-hall-Nummern zu tanzen, die einzige Beschäftigung, in der ihre Talente zur Deckung kamen, wie es scheint, die einzige, die ihnen einfiel, um sich über Wasser zu halten in einer Welt, in der ihnen alles fremd war, einschließlich der Sprache.

Mein Vater wird ein halbes Jahrhundert lang am Harding festhalten. Wird daran festhalten bis zum Schluss: sein ganzes Leben als Reiseveranstalter und während seines Experiments als Filmproduzent, eine Leidenschaft, die als jugendliches Abenteuer im Jahr 1959 begann und, nachdem sie ihn die Ehe mit meiner Mutter gekostet hatte, in einen dreißigjährigen Winterschlaf fiel, bis sie wieder erwachte und zu seiner letzten Beschäftigung im Leben wurde. Er wird so sehr an seinem Fantasienamen festhalten, dass der wahre auf der Strecke bleiben wird. Gefallener Name. Er wird nicht mehr Axel Pauls sein; er wird Axel Harding sein, kurz und bündig. Wie oft musste ich es erleben, nachdem er schon tot war und ich über ihn sprach, mich mit jemandem an ihn erinnerte und das ausgelöschte Pauls wieder einfügte, dass man mich schief ansah, mit einer Mischung aus Ungläubigkeit und Misstrauen, als wäre der Name, den ich aus der Versenkung zu holen versuchte, falsch und der Versuch, ihn wiederherzustellen, ein arglistiges Manöver.

Ich weiß nicht, wer er ist. Wie sollte ich es auch wissen? Ich sah ihn jenes eine Mal in Buenos Aires und erkannte in ihm sofort das Gesicht meines Großonkels wieder, den ich auch nur ein einziges Mal gesehen habe. Das war vor tausend Jahren in München. Mein älterer Bruder und ich unternahmen unsere Initiationsreise durch Europa. Zwanzig Städte in sechzig Tagen: Die Ferien des südlichen Sommers mussten genutzt werden. Mein Vater, der einen Teil der Reise bezahlte und unser Reiseveranstalter war, sagte zu uns: „Ihr dürft nicht versäumen, Onkel Johnny zu besuchen.“

Das war nicht die Art von Plan, den die beiden faulen und nach harmlosen Abenteuern dürstenden Zwanzigjährigen, die wir waren, hören wollten. Außerdem: Ohne verallgemeinern zu wollen, habe ich doch Zweifel, ob die Verheißung, einen entfernten Verwandten kennenzulernen, im Kontext des Genres Deutscher Familienroman die gleichen überschäumenden Gefühle hervorruft, also den gleichen unbedingten Wunsch, sich ihnen zu überlassen, wie dies zum Beispiel in italienischen oder spanischen Familienromanen der Fall ist, vor allem wenn Geschichten von Migration und Diaspora mit hineinspielen. Trotzdem, da sie von meinem Vater stammte, der uns nie zu irgendetwas in Zusammenhang mit Deutschland gezwungen hatte – Deutsch zu lernen vor allem, eine Unlust seinerseits, die ich ihm nie verziehen habe – zeigte die Aufforderung auf uns eine seltsame Wirkung, weil wir hinter dem freundlichen Ton, mit dem mein Vater sie geäußert hatte, zweifellos etwas mehr zu sehen meinten, eine Art Bedürfnis, dessen er selbst sich nicht völlig bewusst war.

Onkel Johnny war der jüngere Bruder meines Großvaters William. Sein Geheimnis, man könnte auch sagen: seine Bedeutung, verdankte sich seiner Ferne. Er war der, der in Deutschland geblieben war. Mein Großvater war mit meiner Großmutter Hammerstein und meinem Vater nach Buenos Aires geflohen (wohin ihnen bald darauf die Mutter meiner Großmutter folgen sollte); meine Großtante Marion, Schwester meiner Großmutter, war nach New York emigriert. Johnny dagegen war geblieben. Er war ja immerhin ein Pauls; im Berlin des Jahres 1939 war es der Name Hammerstein, der rasch handeln musste, wenn er seine Haut retten wollte. Er war siebzehn, seine Eltern (von denen wir nie hatten reden hören) waren am Leben, und er stand am Beginn einer Schauspielkarriere (die das Kriegsende jäh unterbrach). In jener begriffsstutzigen Entschlossenheit von einem, der bleibt, wenn alle anderen gehen, lag zumindest für mich ein Großteil seines dunklen Prestiges begründet. In gewisser Weise war Johnny der einzige, der das Recht hatte, uns zu sagen: Warum sollte ich der ferne Verwandte sein? Warum nicht Ihr?

Es wurde angenommen, er werde uns in seinem Büro einquartieren, einem Synchronstudio – ein bohèmehaftes Detail, das uns begeisterte –, aber als wir ankamen, hatte er die Klugheit besessen, stattdessen ein Hotel zu buchen. Er war ein extrovertierter Typ, breit lächelnd, mit Augen dunkel wie Wassermelonenkerne. Ich bemerkte an ihnen etwas Opakes, das mich beunruhigte, als könne jeder noch so kleine Funken sie dauerhaft verletzten. Mir fiel eine Ähnlichkeit mit Jack Lemmon bei ihm auf – ein gewisser atemberaubend schneller Wechsel von einer neutralen Maske zu einer voller Zeichen –, die außer mir niemand sah. Wicky, seine Frau, schenkte uns unablässig nach. Sie war eine hochgewachsene, sanfte Frau mit einer gewissen Retro-Aura. (Um uns eine familiäre Verpflichtung im Rahmen einer Reise jugendlicher Ausschweifung „zu verkaufen“, hatte mein Vater uns gesagt, sie seien seit vielen Jahren zusammen, hätten aber immer getrennt gelebt. Mein Bruder und ich, beide Kinder geschiedener Eltern, lauerten ständig auf mögliche Formeln, die mehr als drei Jahre ehelicher Liebe garantierten, weshalb wir das Angebot sofort annahmen.)

Natürlich keine Spuren von meinem Vetter zweiten Grades. Wir kannten die Geschichte nicht, und Onkel Johnny und Wicky wollten sie zweifellos vergessen.

In der letzten Nacht in München – wir hatten uns fast betrunken und uns gegenseitige Besuche, haufenweise Briefe, den Austausch von Fotos versprochen, all die Paraphernalien, die die Tage schon bald unter sich begraben –, meinte ich zu verstehen, welcher Trockenheit, welchem versiegten Brunnen jenes Mattschwarz von Onkel Johnnys Augen entstammte.

Alan Pauls (Buenos Aires, 1959) is an argentine writer, journalist, literature professor and translator. He studied Literature and Literary Theory at the University of Buenos Aires. He has been visiting professor at Princeton University and taught Creative Writing at University of Tres de Febrero (Buenos Aires) and New York University. In 2019 he was selected to participate in the prestigious DAAD Artist-in-Berlin-Program. Since March 2019 he is based in Berlin and works as a translator and a creative writing teacher. Alan Pauls has published several novels (»El pasado« —Herralde Novel Award 2003—, »Historia del llanto«, »Historia del pelo e Historia del dinero«, among others) and books of literary and cultural essays (»El factor Borges« —Roger Caillois Award—, »Temas lentos«, »Trance«). La mitad fantasma, his most recent novel, came out in spanish in May 2021 and is already being translated into italian, french and portuguese. Three books have been translated into German by Christian Hansen: »Die Vergangenheit« (El pasado.) Roman (2009), »Geschichte der Tränen« (Historia del llanto) Roman (2010), »Geschichte der Haare« (2012). His new literary project, Die Pauls, is an exploration of the remains of the family name Pauls in Berlin, the birth place his father and grand parents flew from in 1939 to Buenos Aires. He has translated works of Susan Sontag, Charles Baudelaire, Truman Capote and Elisabeth Roudinesco, among others, into Spanish.