Alan Pauls: ¿Qué hay en un nombre?

Lo que queda de mi familia alemana es un primo segundo que vive en Hamburgo y ni siquiera se llama como yo. Viene de la rama paterna de la familia, pero no lleva el apellido Pauls. Su padre (mi tío abuelo) y su madre biológicos lo dieron en adopción cuando nació. Tenía veinticuatro años, creo, cuando se enteró de que su padre biológico agonizaba en un hospital. Ahí se reencontraron. Veló a su padre cuatro días seguidos, casi sin moverse del hospital, y se reconcilió con su madre, pero nunca dejó la casa de su familia adoptiva. En sus vidas on line reivindica como padres a sus padres biológicos, pero el apellido que lleva sigue siendo el de los otros. Lo vi una vez en Buenos Aires, un mediodía de verano, hace ya unos años. Almorzamos juntos en un restaurante que ya no existe: él, su mujer, y los cuatro primos segundos “argentinos” que había viajado catorce mil kilómetros para conocer —lo único que le queda de su familia de sangre, hasta donde sé. Hacía un calor atroz; los ventiladores del restaurante eran viejos y lentos. No me acuerdo bien de qué hablamos. Hubo fotos (es decir teléfonos) que pasaron de mano en mano, señaladas con asombro, comparadas. Todos transpirábamos. Tengo la impresión de que cada tanto se decía algo en un extremo de la mesa, algo importante, o cómico, o pintoresco, que después corría como un reguero de chispas, detonando a su paso comentarios, estallidos de risa, perplejidad, hasta que llegaba al extremo opuesto alterado por completo. Me acuerdo que en un momento, por alguna razón, todos lo miramos al mismo tiempo, con alguna solemnidad, como esperando que dijera eso que todos recordaríamos para siempre. Y él dijo: “Llevo dos horas aquí con ustedes, gente desconocida a quien veo por primera vez en mi vida, y siento más afinidad con ustedes que con la familia que me adoptó, y con la que viví veinticinco años”. Después, su mujer abrió una bolsa y repartió unos escarpines de gruesa lana de colores que había tejido para nuestros hijos en el invierno alemán.

Se habla de lo que queda de una familia como de lo que queda de una ciudad, una civilización, una forma de vida, después de que la arrasa una catástrofe. El sobreviviente como ruina familiar. Las fotos de guerra suelen llevar escritas al pie la fecha y la operación de destrucción que explica el desastre que muestran. 13 de febrero de 1945: Dresde, ciudad en ruinas. 1940: Hannover bombardeada. 1945: El Reichstag después del bombardeo aliado de Berlín. Podríamos hacer lo mismo con nuestros parientes perdidos, los antepasados que la historia olvidó, ocultó, relegó, y que un día, el día menos pensado, reaparecen y vuelven, retornan “por la ventana”, como decía Freud que retornaba lo reprimido, eso que todos conocemos demasiado bien y no nos atrevemos a nombrar, porque es lo que nos forma en silencio, sin que nos demos cuenta. ¿Y si eso fuera lo que vine a hacer y pospongo desde que estoy en Berlín: poner una fecha y una operación de destrucción al pie del rostro de lo que queda de mi familia alemana —al pie de esos pequeños ojos negros, sin brillo, iguales a los del padre que lo entregó?

La prueba de que las cosas han cambiado es que cambiaron incluso para la integridad de esas criaturas mágicas, sagradas, que son o que eran los nombres. No hace falta ser hijo de Grimes y Elon Musk para saberlo. Alteraciones, mutilaciones, enmascaramientos, olvidos: todos los calvarios por los que la Historia solía hacerlos pasar son ahora fruto habitual, en sociedades más o menos tolerantes, de la decisión del portador mismo, que por rechazo del género, la identidad o la estirpe con la que asocia el nombre que le impusieron lo reemplaza por otro. El nombre ya no es una condena, o no tiene por qué serlo. Puede ser un espacio de manipulación y redención, un campo de pruebas, el teatro donde el estigma se vuelve reversible y la condena un horizonte de pura posibilidad.

A los veinte años, ya completamente sobreadaptado a Buenos Aires, mi padre, obligado a ganarse la vida, emprende una carrera comercial en el mundo del turismo y se hace imprimir sus primeras tarjetas profesionales. Lo que manda imprimir en esos cientos de rectángulos de cartulina blanca —algunos de los cuales sobreviven hasta hoy, y a veces juegan a emboscarme escondidos entre las páginas de un libro— es la falacia modesta de un nombre de fantasía: Axel Pauls Harding. Elige, para presentarse ante el mundo, un nombre impropio, que anexa a su nombre verdadero —Axel Pauls— un nombre artístico —Harding—, tomado del alias —The Hardings— que sus propios padres habían adoptado quince años atrás, al desembarcar en Buenos Aires, para bailar juntos pequeños cuadros de music-hall en los teatros del centro de la ciudad, la única actividad, parece, para la que tenían algún talento en común, la única con la que se les ocurrió que podrían mantenerse en un mundo del que lo ignoraban todo, empezando por la lengua.

Mi padre mantendrá el Harding durante medio siglo. Lo mantendrá hasta el final: a lo largo de su vida como agente de viajes y también durante su experiencia como productor de cine, una pasión que empezó como una aventura juvenil, en 1959, y, tras costarle su matrimonio con mi madre, permaneció en hibernación casi 30 años, hasta resurgir y convertirse en la última ocupación de sus días. A tal punto mantendrá mi padre su nombre de fantasía que el verdadero quedará en el camino. Nombre caído. Ya no será Axel Pauls; será Axel Harding, así, a secas. Y cuántas veces, una vez muerto él, hablando de él, recordándolo con alguien, al reponer yo el Pauls borrado, tuve que soportar que me miraran mal, con una mezcla de incredulidad y desconfianza, como si el nombre que trataba de restituir fuera falso y el intento de restituirlo una maniobra dolosa.

No sé quién es. ¿Cómo podría saberlo? Lo vi esa única vez en Buenos Aires y reconocí de inmediato en él la cara de mi tío abuelo, a quien también había visto una sola vez. Fue en Munich, hace miles de años. Mi hermano mayor y yo hacíamos nuestro viaje iniciático por Europa. Veinte ciudades en sesenta días: había que aprovechar las vacaciones de verano del sur. Mi padre, que pagaba parte del viaje y era nuestro agente de viajes, nos dijo: “No dejen de ver al tío Johnny”.

No era el tipo de programa que los dos veinteañeros perezosos y ávidos de aventuras inofensivas que éramos queríamos escuchar. Por otro lado: no quiero generalizar, pero dudo que la promesa de conocer a un pariente remoto produzca en el contexto del género novela familiar alemana la misma efervescencia emocional, y por lo tanto el mismo deseo incondicional de entregarse a ella, que produce en, por ejemplo, las novelas familiares italiana o española, sobre todo con historias de migración y diáspora en el medio. Sin embargo, viniendo de mi padre, que nunca nos había obligado a nada en relación con Alemania —aprender alemán en primer lugar, una displicencia que nunca le perdoné—, la invitación nos causó un efecto extraño, sin duda porque detrás del tono simpático con que la había formulado mi padre nos pareció ver algo más, una especie de necesidad de la que ni él mismo era del todo conciente.

El tío Johnny era hermano menor de mi abuelo William. Su misterio, que era como decir su importancia, obedecía a su lejanía. Era el que se había quedado en Alemania. Mi abuelo había huido con mi abuela Hammerstein y mi padre a Buenos Aires (adonde los seguiría pronto la madre de mi abuela); mi tía abuela Marion, hermana de mi abuela, había emigrado a Nueva York. Johnny, en cambio, se había quedado. Era un Pauls, después de todo; en 1939, en Berlín, el apellido que debía actuar rápido si quería salvar el pellejo era Hammerstein. Tenía diecisiete años, padres vivos (de los que nunca oimos hablar) y una carrera de actor que recién despuntaba (que el fin de la guerra abortó). En esa determinación obtusa del que se queda cuando todos se van se fundaba, al menos para mí, buena parte de su oscuro prestigio. De algún modo, Johnny era el único que tenía derecho a decirnos: ¿por qué yo sería el que está lejos? ¿Por qué no ustedes?

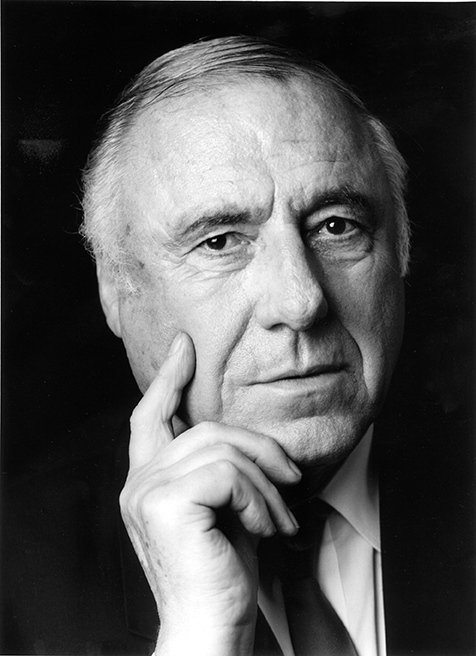

Se suponía que nos alojaría en su oficina, un estudio de doblaje, detalle bohemio que nos encantó, pero que cuando llegamos había tenido la sensatez de cambiar por una reserva de hotel. Era un tipo expresivo, muy sonriente, con ojos oscuros como semillas de sandía. Les vi algo opaco que me inquietó, como si cualquier mínimo destello pudiera dañarlos para siempre. Le vi un parecido con Jack Lemmon —cierto vértigo para pasar de una máscara neutra a otra llena de signos— que nunca nadie compartió. Wicky, su mujer, no paraba de llenarlos las copas. Era una mujer alta y dulce, con un aire un poco retro. (Mi padre, para “vendernos” un compromiso familiar en medio de un viaje de disipación juvenil, nos había dicho que llevaban mucho tiempo juntos pero siempre habían vivido separados. Hijos de padres divorciados, tanto mi hermano como yo estábamos al acecho de cualquier fórmula que garantizara más de tres años de amor conyugal, así que compramos la oferta de inmediato.)

Ni rastros de mi primo segundo, naturalmente. Nosotros no conocíamos la historia, y el tío Johnny y Wicky sin duda querían olvidarla.

La última noche en Munich, después de casi emborracharnos y prometernos visitas mutuas, cartas a granel, intercambio de fotografías, todo ese ajuar que los días no tardan en olvidar, me pareció entender de qué extraña sequedad, de qué pozo estéril venía ese negro mate de los ojos del tío Johnny.