Rob Madole: »Was gespielt wird«

Was gespielt wird

Romanauszug

Aus dem Englischen von Tobias Rothenbücher

5.

Auf unserem Platz in einer der vorderen Reihen musste ich mir den Hals verdrehen, um zu beobachten, wer in wessen Begleitung eintraf. Die Gästeliste war unglaublich. Wir hatten in Paris und New York so manches Konzert mit großem Staraufgebot besucht, aber an diesen Abend reichte nichts heran. Wohin man auch sah, man erblickte einen Giganten der Musik. Genau hinter uns saß Pierre Boulez und plauderte angeregt mit Karlheinz Stockhausen. Die Plätze daneben belegten die französischen Komponisten Darius Milhaud und Gilbert Amy, die müde und abwesend wirkten. Vier Reihen hinter ihnen bemerkte ich Igor Strawinsky; als sich unsere Blicke kreuzten, setzte mein Bewusstsein einen Moment lang aus. Hatte mir wirklich gerade der Komponist in die Augen geschaut, der den Feuervogel und Le sacre du printemps geschrieben hatte? Er war kleiner, als ich ihn mir vorgestellt hatte, und schaute sich mit winzigen vogelartigen Kopfbewegungen in der Halle um, sein Gesichtsausdruck so selig unbefangen, wie er sich wohl nur bei jemandem einstellt, der jahrelang im Zentrum der weltweiten Aufmerksamkeit steht.

So sehr vertieft war ich in die Betrachtung von Strawinskys Gesicht, dass ich zu seiner Linken fast Elliott Carter übersehen hätte, der mich zu Beginn meines Studiums an der Juilliard School besonders beeindruckt hatte – der lebende Beweis, dass auch amerikanische Komponisten Musik schreiben konnten, die es an Anspruch und intellektueller Genauigkeit mit den Europäern aufzunehmen vermochte. Vor dieser prächtigen Kulisse fiel er kaum auf, als sei er ein gewöhnlicher Yankee im Urlaub. Zur Rechten Strawinskys saß ein Mann, den ich nicht kannte, doch ihn umgab eine Aura der Bedeutsamkeit. Sein strahlend weißes Haar hatte er zu einer spektakulär aufragenden Tolle zurechtgekämmt. Aufrecht, wie er dasaß, überragte er Strawinsky, und offenbar verband die beiden ein ganz unverkrampftes Verhältnis, denn der Mann klopfte verspielt mit dem Bein gegen Strawinskys Stuhl. Als er mich dabei erwischte, wie ich ihn anstarrte, starrte er zu meiner großen Überraschung zurück. Sein Gesicht bekam einen eigenartigen Ausdruck, fast, als hätte er mich erkannt.

Rasch schaute ich wieder nach vorn. „Wer ist denn das?“, flüsterte ich Lorrie zu.

„Wer?“ Sie drehte sich um.

„Halt! Nicht so auffällig!“

„Wie soll ich dir denn antworten, ohne hinzusehen?“

„Sei einfach diskret.“

„Ich bin diskret.“ Sie tat so, als würde sie sich im Nacken die Frisur glattstreichen und schaute aus dem Augenwinkel nach hinten. „Wen meinst du?“

„Neben Strawinsky“, sagte ich. „Der mit den weißen Haaren.“

„Oh, das ist Nabokov. Shin hat gesagt, er sei der Festivalleiter.“

Den Namen kannte ich. Nicolas Nabokov. Meines Wissens war er Komponist, allerdings kein sonderlich erfolgreicher. Besser bekannt war er als Festspielorganisator und berufsmäßiger Genießer, eine feste Größe der New Yorker wie der Pariser Musikszene. Bestimmt hatten wir beide oft dieselben Konzerte besucht, hatten in denselben Foyers gestanden, aber das erklärte nicht, warum er mich offenbar erkannte. Mein Herz stand kurz still, als ich mit einem raschen Blick nachsah, ob er immer noch in unsere Richtung starrte. Tatsächlich. Er lächelte sogar würdevoll, als sich unsere Blicke trafen, dann beugte er sich an Strawinsky vorbei und flüsterte Elliott Carter etwas zu, der mich nun ebenfalls prüfend ansah.

Ich bekam einen Rippenstoß und drehte mich wieder um. „Ist er das?“, fragte Lorrie.

Ich folgte ihrem Blick. Gerade betraten die Stars des Abends die Kongresshalle und verdrängten alle Gedanken an Nabokov. Heute standen Uraufführungen von vier Komponisten aus aller Welt auf dem Programm, und für die ersten drei waren je fünfzehn Minuten vorgesehen. Nach einer Pause sollte die einstündige Aufführung des Werks folgen, das zu hören wir eigentlich alle gekommen waren, die Stochastik-Suite. Das Publikum verstummte, als kaum eine Armeslänge von uns entfernt ihr Komponist Platz nahm: Iannis Xydakis.

„Das ist er“, sagte ich.

Ich starrte ihn an. Es half alles nichts. Das erste Mal, dass ich den Meister leibhaftig vor mir sah. In Wirklichkeit war sein Gesicht noch eindrucksvoller als auf den Fotos. Sein Kopf war kahl und glänzend, und vorn erhob sich eine hohe, zerfurchte Stirn, die an den Schläfen weit vorstand wie bei einer unförmigen Kartoffel. Seine lange Habichtsnase wurde flankiert von kräftigen Wangenknochen, die sich dramatisch über die Wangen erhoben. Betont wurde das ganze Gesicht durch die unvergessliche Narbe, damals noch aufgequollen und rosa, die seine linke Gesichtshälfte zerschnitt wie ein verästelter Blitz.

Als das Konzert begann, vermochte ich meinen Blick nicht von ihm loszureißen. Die ersten drei Stücke waren kurze Werke für Kammerensembles, als Zwölfton- oder serielle Musik konzipiert und eindeutig von Messiaen und Boulez beeinflusst. Beim Zuhören versuchte ich zu verstehen, was ihre Komponisten aus der Masse heraushob, welche kompositorische Neuartigkeit oder Innovation in ihren Werken die Festivalmacher wohl angesprochen hatte. Vom ersten Eindruck her fand ich die Stücke interessant und gut gespielt. Doch Xydakis zu beobachten, ließ mich an meinem Urteil zweifeln. Während der ganzen Aufführung verzog er das Gesicht, runzelte die Stirn und schüttelte immer wieder verärgert den Kopf. In den anschließenden Applaus fiel er lustlos ein und klatschte fast sarkastisch gegen den Rhythmus des Publikums an, das Gesicht zu einem gehässigen Grinsen verzogen. Ich ärgerte mich mehr und mehr. Was hörte er, was ich nicht hörte? War ich ein hoffnungsloser Amateur, weil ich nicht erkannte, was diese Stücke so mittelmäßig machte?

Während der folgenden kurzen Pause sprachen Lorrie und ich kaum ein Wort. Sie war zu nervös wegen Takahashi, und ich verlor mich zu sehr in meinen Gedanken. Da wir uns die angebotenen Getränke nicht leisten konnten, standen wir wortlos im Foyer und starrten ungeduldig auf die Uhr.

Als alle wieder ihre Plätze im Konzertsaal eingenommen hatten, betrat Takahashi die Bühne. Schüchtern wie immer kam er herein, verbeugte sich hastig und beendete den spärlichen Applaus abrupt, indem er zum Flügel hastete. Lange saß er reglos davor und bereitete sich auf seinen Vortrag vor. Während dieser stillen Pause schaute ich gebannt auf Xydakis. Er saß vorgebeugt auf seinem Stuhl, die Ellbogen auf den Knien und die Stirn in beide Hände gestützt. Seine Finger massierten angespannt die Kopfhaut, während er mit starren Augen die Bühne fixierte. Es schien, als flüsterte er Takahashi lautlos etwas zu, aber dieser schaute ihn gar nicht an. Vielmehr blickte Takahashi starr auf seine Hände und atmete ein letztes Mal tief durch. Dann begann er zu spielen.

Wie kann ich das Erlebnis von Takahashis Darbietung vermitteln? Sie glich nichts, was ich je zuvor erlebt hatte. Laut Programmheft hatte Xydakis die Stochastik-Suite „stochastisch“ komponiert, also nach dem Zufallsprinzip, indem er an der Technischen Universität Berlin einen Lochkarten-Computer mit bestimmten Wahrscheinlichkeitsfeldern fütterte. Auf der Basis ausgewählter Wahrscheinlichkeitsfelder generierte der Rechner dann die Partitur, sodass jede Note innerhalb eines bestimmten Feldes jederzeit an jeder beliebigen Stelle des Stücks auftauchen konnte. Als übergeordnete Regel der Komposition musste jeder Ton eine halbe Sekunde lang gehalten werden – eine Anspielung auf das „unerbittliche Verstreichen der Zeit“, so das Programmheft.

In der Praxis bestand Takahashis Aufgabe also darin, in einem unnachgiebigen Tempo die im Wesentlichen zufällig angeordneten Töne und Akkorde anzuschlagen, und so entfachte er einen überwältigenden Klangsturm. Dem Publikum kam es vor, als würde er an der Kette eines unsichtbaren Folterknechts wie wild hin- und hergerissen. Währenddessen saß Xydakis nur wenige Meter von ihm entfernt und schaute mit teuflischem Blick hinauf zum Flügel. Es war ein hypnotischer Anblick. Es wirkte, als würde ein von Xydakis ausgehender Strom aus Hirnmasse zu Takahashi auf die Bühne gebeamt und diesen dazu zwingen, sich über die Tastatur zu krümmen wie durch Telepathie. Auf das Klarste kondensiert war dies, so begriff ich, eine Metapher für Xydakis’ Genialität – für die Kraft der Persönlichkeit, die man benötigt, um Klänge und Körper im Raum zu lenken, um Musik zu komponieren. Diese Kraft musste ich, warum auch immer, in mir erst noch entdecken.

Takahashi spielte mit unglaublichem Einsatz. Nun begriff ich Xydakis’ Begeisterung, als er im Übungsraum des Konservatoriums auf ihn gestoßen war: Allein Takahashis schiere Willenskraft machte die Aufführung überhaupt möglich, seine Entschlossenheit, die diktatorischen Forderungen der unmenschlichen Maschine zu erfüllen, die das Stück komponiert hatte. Nach zwanzig Minuten bluteten seine Knöchel, weil sie zu oft gegen den Rand der Tatstatur geschlagen waren. Sein Haar, von fiebrigem Schweiß getränkt, klebte an seiner Stirn. Nach vierzig Minuten bildete sich Schaum zwischen seinen Lippen. Seine Augen starrten ins Leere und rollten in ihren Höhlen nach oben, als wäre er in Trance. Als exakt sechzig Minuten vorbei waren, schlug Takahashi den letzten Akkord an, hielt ihn fast fünf Sekunden lang, dann brach er erloschen auf seinem Stuhl zusammen.

Die Menge war sprachlos. Manche im Publikum, so musste ich vermuten, waren wohl nicht sicher, ob das Konzert nun vorbei war, oder ob Takahashi gerade vor ihren Augen sein Leben ausgehaucht hatte. Es brauchte eine Weile, bis jemand es wagte, zu klatschen. Bald gesellte sich zu dem mutigen Menschen ein anderer, dann noch einer, und schließlich brach im ganzen Publikum überwältigender Applaus aus. Erst als die Menge vor Begeisterung stand, erhob sich plötzlich Takahashi vom Klavier, von den Toten auferweckt. Er winkte kurz verlegen. Dann ging er ab. Der Applaus hielt fünf Minuten an und zerrte ihn zweimal für weitere Verbeugungen hinaus.

Um durch die Masse der Körper einen Blick auf Xydakis zu erhaschen, musste ich mich auf die Zehenspitzen stellen. Überrascht bemerkte ich, dass er noch auf seinem Platz saß, als weigerte er sich, den Beifall der Menge zu würdigen. Fast als empfände er ihn als Beleidigung. Er blickte mit ungehaltener Miene starr geradeaus und murmelte etwas vor sich hin.

„Unglaublich“, sagte ich und wandte mich zu Lorrie um.

Zu meiner Überraschung war sie verschwunden.

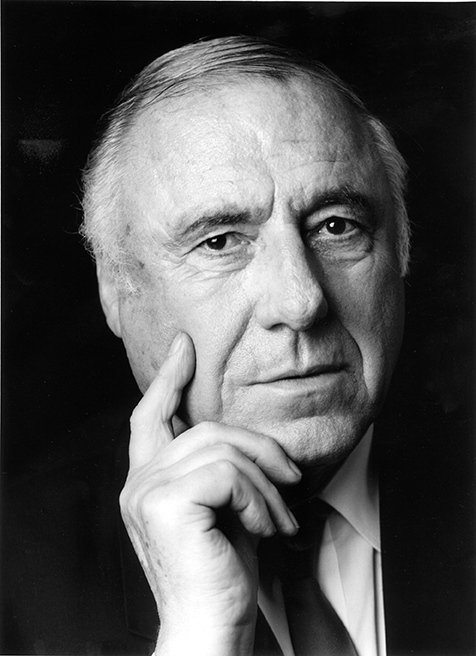

Rob Madole is a writer and translator. Born in 1987 in Dallas, Texas, he has lived in Berlin since 2010. His essays and reviews have appeared in publications such as the New York Times Magazine, The Baffler, Texas Monthly, The Point Magazine, Ploughshares, Spike Art Magazine, The Los Angeles Review of Books, and elsewhere. He was formerly an editor at the architecture magazine ARCH+. Currently, he is working on a novel about the midcentury avant-garde and its entanglements with the so-called ›cultural Cold War‹.