Rafael Cardoso: »maio de 1945«

A Avenida Rio Branco estava entregue ao povo. Para onde quer que se olhasse, uma enxurrada de gente afluía de todos os lados, das avenidas e das pequenas ruas laterais. Da Treze de Maio e da Alcindo Guanabara; da Rua do Passeio e das adjacências da Lapa; da Santa Luzia, da Presidente Wilson, da Avenida Beira-Mar; as várias correntes se derramavam, engrossando a maré humana que lotava a Cinelândia. A grande praça parecia pequena para conter tamanha multidão. Cantavam, dançavam, pulavam, choravam, se abraçavam. Todos os rostos exprimiam alegria. Muitos estavam visivelmente embriagados e, mesmo os que não estavam, pareciam bêbados de euforia. Era impossível não se deixar contagiar pelo delírio.

André nunca havia participado de um carnaval carioca, mas imaginou que devia ser algo assim. Do seu pouso no alto da escadaria do Teatro Municipal, podia observar tudo, entre apertos e empurrões. Do outro lado da praça, na escadaria do Conselho Municipal, uma banda de música animava a festa, ou era por ela animada. Difícil precisar a relação de causa e efeito. Um carro do corpo de bombeiros tentava avançar, mas foi impedido pela massa compacta de gente. Os bombeiros enfim desistiram e subiram em cima do carro, para onde passaram a erguer crianças e moças, aclamadas com vivas pela multidão ao redor. Um grupo de aviões da Força Aérea sobrevoou várias vezes a avenida, em formação, arrancando aplausos a cada passada. Era o fim da guerra, após a eternidade de cinco anos.

Em meio à expansão geral, André imaginou ser o único ali um pouco triste. Que ironia estar no Rio, longe dos seus, sozinho na multidão. Sentia falta especialmente da presença do filho. Roger devia estar comemorando esse momento tão esperado. Será que a notícia havia chegado em Campos do Jordão? Com certeza. A essa altura, não haveria rincão no mundo onde não fosse proclamada. Tantas vezes o menino viera anunciar uma manchete de jornal, algum avanço na frente de batalha, principalmente nesses últimos tempos de derrocada do inimigo. Como deixaria de ficar em êxtase agora? O menino! Já não era mais um menino. Um rapaz de quatorze anos, quase da altura dele, com buço despontando no bigode e fumando escondido quando achava que ninguém estava vendo. Deixem ele fumar, André dizia, menino um dia vira homem.

A mãe e a tia queriam proibir, embora ambas fumassem desde sempre. A mãe e a tia. Renée e Malou. Ursula e Annette. A tal e a qual. O que estaria se passando naquela criatura de duas cabeças, a essa hora? Estariam formulando planos para voltar à Europa? Voltar para quê? Voltar a ser quem? Voltar: uma palavra tão simples para algo impossível. O tempo não volta. Os mortos não voltam. O que conta é o hoje. Eles estavam aqui, agora, e tudo que foi estava morto, embora insepulto. Sim, sim, isso ele reconhecia, o passado precisava ser enterrado. Só não tinha vocação para coveiro. Nem para detetive. Qual o sentido de retornar à cena do crime para inspecionar as manchas de sangue no chão? Os que ficaram na Alemanha que se encarregassem de revirar os escombros. Fazia tempo que ele deixara de se sentir alemão.

– “Wolf?”

O som da palavra, enunciada com precisão, insinuou-se no limiar do seu pensamento. Por um momento, imaginou se tratar de uma alucinação auditiva. Quem pronunciaria esse nome, aqui? Mesmo que se tratasse de voz humana, como ele a ouviria em meio a tamanha balbúrdia? Só podia ser sua imaginação. Mas, ele não era homem de ouvir vozes. Não era maluco nem crente. A única vez na vida que ouvira vozes foi no Marrocos depois de fumar quantidades de haxixe. Isso, em outra vida, quando nem se pensava em filho ou guerra ou Brasil.

– “Wolf? Wolf Demeter!”

A voz veio mais alta, e o chamado, dessa vez, inconfundível. Era mesmo seu nome. O nome verdadeiro, secreto, que não era conhecido de ninguém nessa terra. André voltou devagar a cabeça na direção da voz, temendo o que pudesse encontrar lá, temendo mais ainda não deparar com ninguém.

O olhar que veio ao encontro do seu estava tão afastado no tempo que demorou para situá-lo. O reconhecimento íntimo veio antes que o nome aflorasse à consciência, causando seu pulso a disparar e um suspiro seco a lhe embargar a garganta. Leni. Ou melhor, Eleonore Petzold, mas todos sempre a chamaram de Leni, desde a escola. Por um instante, André pensou em fingir que ele não era ele, em não responder, ou responder em português. Não seria mentira, de todo, já que ele não era mesmo ele. Mas, já naquele primeiro instante, sabia que seria impossível. Era a Leni! Todo seu ser se transportou de volta para 1928, no dia em que fechara a porta para abafar o som do choro dela, antes de pegar o trem de volta para Berlim.

Assim que seus olhares se cruzaram, ela começou a se mover em sua direção, como se voasse por cima do aperto de gente. Seu corpo também se impeliu em direção a ela, com o único pensamento de que não havia espaço para pensar em nada. O tempo atrasou sua passagem. Parecia que só existiam os dois ali naquela escadaria. A barulheira ao redor foi abafada pela pulsação do sangue nos ouvidos, rápida e violenta. Logo estavam envoltos num abraço apertado, corpos colados, a memória se esvaindo no imemorial.

– “Wolf! Bist das wirklich Du?”

As palavras sussurradas soaram estranhíssimas, embora fossem corriqueiras. Talvez por serem ditas em alemão. André se prestou ainda ao exercício mental de traduzi-las para o português: “é você realmente?” Sou eu, realmente? Era mais simples em alemão. Um brasileiro talvez preferisse, “é você mesmo?”, mas ele de brasileiro só tinha o vício de se traduzir.

Quando afinal se desgrudaram, seus olhares voltaram a se encontrar. Foi aí que ele pôde perceber as marcas de envelhecimento no rosto dela. As rugas na testa e em torno da boca. Nada que comprometesse a harmonia do conjunto. O que estava mesmo mudado em Leni era a expressão dos olhos, um tanto tristes e apagados. André não disse nada. Não poderiam arriscar falar em alemão. Pegou a mão dela na sua e, com um movimento da cabeça, indicou que fossem embora dali. Moveram-se em conjunto, sem precisar trocar palavras. Foi abrindo caminho na multidão, pedindo licença, a mão no braço de um, no ombro de outro, sempre sorridente. Era assim que se conseguia as coisas no Brasil, na simpatia. O tempo todo segurava firme na mão de Leni. E ela, na dele.

Quando afinal se desvencilharam do povaréu, seguiram a passos firmes pela Evaristo da Veiga, no contrafluxo dos grupos alegres que rumavam em direção à Cinelândia. Em frente ao quartel da polícia, André foi interpelado por três rapazes que perguntaram de que país ele originava. Ao ouvirem a resposta (falsa), abraçaram-no efusivamente, aos gritos de vive la France! O olhar de Leni formulava uma indagação, mas ela não deixou escapar qualquer palavra. Os rapazes pediram permissão para beijar a mão de sua bela esposa. Ao ser cumprimentada em mau francês, Leni limitou-se a sorrir um sorriso enigmático. Os três ébrios retomaram seu caminho, entrecortando o Boogie-Woogie na Favela com versos soltos da Marseillaise. André ainda trocou um olhar com o sentinela que guardava o portão do quartel, o qual observava tudo com ar de quem não se interessa por nada.

Ao chegarem no Largo da Lapa, descobriram rapidamente que os bares estavam todos lotados, mesmo sendo uma terça-feira. O Rio de Janeiro inteiro havia decidido comemorar o fim da guerra ali. As casas de chope derramavam a freguesia pelas calçadas, e havia grandes grupos aboletados no meio-fio, sem cerimônia. Uma troca de olhares e decidiram continuar a caminhada até algum lugar onde finalmente pudessem se falar, sem serem obrigados a berrar numa língua estrangeira para se fazerem ouvir. O hotel onde André estava hospedado não era longe, na Rua Joaquim Silva, coisa de duzentos metros. Seria a solução lógica. Ali poderiam conversar a sós, sem medo de serem entreouvidos. Mas a ideia de levar Leni para um quarto de hotel causou-lhe perturbação. Seria faltar com o respeito? Fazia dezoito anos que não se viam. Ela podia ser casada, ter filhos, como ele.

André hesitou, parou e tomou as duas mãos dela, como quem se prepara para anunciar uma decisão portentosa. A tranquilidade do olhar acalmou sua turbulência. Era a Leni. Ainda a mesma, apesar de tudo. Ela sorriu e fez sinal para que prosseguissem. Ao ingressarem na portaria do pequeno hotel, de mãos dadas, só havia o rapaz do balcão, que ergueu rapidamente os olhos da revista. Era moreno, de espessa cabeleira ajeitada com brilhantina e uma camisa de manga curta aberta na gola. Devia ter uns vinte anos, se tanto. André aproximou-se e disse, quarto 105. Sem falar nada, o rapaz alcançou a chave e a pousou sobre o balcão. Daí voltou a atenção para a Cinearte, sem sequer dar boa noite.

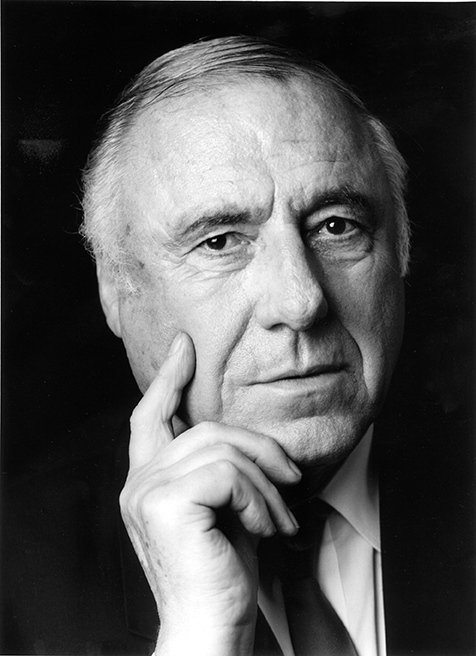

Rafael Cardoso ist Kunsthistoriker und Schriftsteller. Er ist Autor von mehreren Büchern über brasilianische Kunst und Design, zuletzt »Modernity in Black and White: Art and Image, Race and Identity in Brazil«, 1890-1945 (Cambridge University Press, 2021). Er hat auch vier Romane veröffentlicht, von denen ins Deutsch übersetzt wurden: »Sechzehn Frauen« (S. Fischer, 2013) und »Das Vermächtnis der Seidenraupen« (S. Fischer, 2016). Er ist als Mitglied des Graduiertenkollegs für Kunstgeschichte an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Instituto de Artes) und auch als Gastforscher an der Freien Universität Berlin (Lateinamerika-Institut) beschäftigt.