Rafael Cardoso: »Mai 1945«

Übersetzung aus dem brasilianischen Portugiesisch: Luis Ruby

Die Avenida Rio Branco war in den Händen des Volkes. Wohin man auch blickte, aus allen Richtungen strömte ein Sturzbach von Leuten herbei, aus den Hauptverkehrsadern wie aus den kleinen Seitenstraßen. Von der Treze de Maio und der Alcindo Guanabara; von der Rua do Passeio und aus der Gegend um das Lapa-Viertel; von der Rua Santa Luzia, der Presidente Wilson, der Avenida Beira-Mar; von überall her kamen die unterschiedlichen Ströme und nährten die Menschenflut, die Cinelândia überspülte. Der große Platz wirkte zu klein, um eine solche Menge aufzunehmen. Die Leute sangen, tanzten, hüpften, weinten, sie fielen einander um den Hals. In allen Gesichtern stand Freude. Viele waren sichtlich angeheitert, und selbst jene, bei denen das nicht der Fall war, schienen trunken vor Euphorie. Unmöglich, sich von diesem Taumel nicht anstecken zu lassen.

André hatte den Karneval von Rio nie miterlebt, aber so musste es dann wohl zugehen, stellte er sich vor. Von seinem Aussichtspunkt oben an der Treppe des Teatro Municipal konnte er alles beobachten, zwischen Gedränge und Geschubse. Auf der anderen Seite des Platzes, auf der Treppe zum Rathaus, sorgte eine Musikgruppe für Stimmung oder wurde selbst von der Festlichkeit in Stimmung gebracht. Schwer zu sagen, was hier die Ursache war und was die Wirkung. Ein Feuerwehrwagen versuchte, sich einen Weg durch die Menge zu bahnen, aber das Gedränge war einfach zu dicht. Da gaben die Feuerwehrleute ihr Vorhaben auf, stiegen auf die Ladefläche und hievten Kinder und junge Frauen zu sich hoch, was von den Umstehenden mit Vivatrufen begrüßt wurde. Ein Luftwaffengeschwader überflog den Boulevard einige Male in Formation, was zu Beifallstürmen führte. Der Krieg war zu Ende, nach einer Ewigkeit von fünf Jahren.

Inmitten der allgemeinen Ausgelassenheit ging André durch den Sinn, dass er wohl als Einziger ein wenig traurig war. Welche Ironie, hier in Rio zu sein, weit weg von den Seinen, allein in der Menge. Besonders fehlte ihm sein Sohn. Roger war sicherlich dabei, den so ersehnten Augenblick zu feiern. Ob die Nachricht schon nach Campos do Jordão gelangt war? Ganz bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt gab vermutlich es keinen Ort auf der Welt, an dem das Kriegsende nicht verkündet worden wäre. Wie oft war der Junge herbeigelaufen, um von einer Zeitungsschlagzeile zu berichten, irgendeinem Vorstoß an der Front, vor allem in diesen letzten Monaten, in denen sich die Niederlage des Feindes angebahnt hatte. Wie sollte er da nicht außer sich vor Freude sein? Der Junge! Er war kein Junge mehr. Ein Bursche von vierzehn Jahren, schon fast so groß wie er und mit Flaum an der Oberlippe, einer, der heimlich rauchte, sobald er sich unbeobachtet glaubte. Lasst ihn doch, sagte André dann immer, ein Junge wird eben irgendwann zum Mann.

Die Mutter und die Tante wollten es ihm verbieten, obwohl sie beide seit jeher rauchten. Die Mutter und die Tante. Renée und Malou. Ursula und Annette. Die eine und die andere. Was mochte dieses zweiköpfige Wesen gerade denken? Schmiedeten die zwei vielleicht Pläne, nach Europa zurückzukehren? Aber zurückkehren wofür? Zurückkehren und dann wieder wer sein? Zurückkehren: so ein banales Wort für etwas, das unmöglich war. Die Zeit kehrt nicht zurück. Die Toten kehren nicht zurück. Was zählt, ist das Heute. Sie lebten im Hier und Jetzt, und alles Gewesene war tot, wenn auch nicht begraben. Ja, das erkannte er schon an, dass die Vergangenheit begraben werden musste. Er verspürte nur keinerlei Neigung, den Totengräber zu spielen. Und auch nicht den Detektiv. Welchen Sinn hatte es, den Schauplatz des Verbrechens noch einmal aufzusuchen, die Blutflecken am Boden zu inspizieren? Sollten doch die, die in Deutschland geblieben waren, sich darum kümmern, im Schutt zu wühlen. Er fühlte sich schon lange nicht mehr als Deutscher.

„Wolf?“

Das deutlich ausgesprochene Wort drang fast unmerklich über seine Bewusstseinsschwelle. Einen Moment lang glaubte er, es handle sich um eine akustische Halluzination. Wer sollte an diesem Ort diesen Namen aussprechen? Und selbst wenn es wirklich eine menschliche Stimme gewesen wäre, wie hätte er sie hören sollen bei all dem Lärm? Das Ganze konnte nur seiner Phantasie entsprungen sein. Aber er war keiner, der Stimmen hörte. Er war weder verrückt noch religiös. Stimmen gehört hatte er ein einziges Mal in seinem Leben, in Marroko nach dem Konsum größerer Mengen Haschisch. Doch das war in einem anderen Leben gewesen, als sein Sohn, der Krieg oder Brasilien noch gar nicht denkbar waren.

„Wolf? Wolf Demeter!“

Die Stimme drang lauter an sein Ohr, und diesmal war der Ruf unverwechselbar. Das war tatsächlich sein Name. Der echte, geheime Name, den keiner in diesem Land kannte. Langsam drehte André den Kopf in Richtung der Stimme. Er hatte Angst, wen er dort vorfinden könnte, aber noch größere Angst davor, niemanden vorzufinden.

Der Blick, der den seinen traf, kam aus so tiefer Vergangenheit, dass er ein wenig brauchte, um ihn einzuordnen. Innerlich stellte sich das Wiedererkennen ein, bevor noch der Name sein Bewusstsein erreichte, und so ging sein Puls in die Höhe, und ein trockener Seufzer schnürte ihm die Kehle zu. Leni. Genauer gesagt, Eleonore Petzold, aber alle nannten sie Leni, schon seit der Schulzeit. Für einen Moment erwog André, so zu tun, als wäre er jemand anderer, oder überhaupt nicht zu antworten oder auf Portugiesisch. Ganz gelogen wäre das nicht, er war ja wirklich nicht er selbst. Aber sofort begriff er, dass das nicht ging. Das war doch die Leni! Sein ganzes Wesen fühlte sich ins Jahr 1928 zurückversetzt, zu dem Tag, an dem er die Tür hinter sich zugemacht hatte, um ihr Schluchzen hinter sich zu lassen, bevor er den Zug zurück nach Berlin nahm.

Sowie ihre Blicke sich kreuzten, lief sie auf ihn zu, als würde sie über die dicht gedrängte Menge hinwegfliegen. Auch er stürzte ihr entgegen, einen einzigen Gedanken im Kopf: dass da kein Platz für Gedanken war. Die Zeit verlangsamte ihren Lauf. Auf der Treppe schien es nur noch sie zwei zu geben. Der Radau ringsum wurde durch das Blut überdeckt, das schnell und heftig in ihren Ohren pochte. Gleich darauf hielten sie sich fest umarmt, die Körper aneinandergepresst, und die Erinnerung verflüchtigte sich ins Unvordenkliche.

„Wolf! Bist das wirklich du?“

Die geflüsterten Worte klangen ganz fremd, obwohl sie doch völlig alltäglich waren. Vielleicht lag es daran, dass sie auf Deutsch ausgesprochen wurden. Einen Augenblick lang gab sich André der geistigen Übung hin, sie ins Portugiesische zu übertragen: É você realmente? Bin das wirklich ich? Auf Deutsch klang es einfacher. Ein Brasilianer hätte wohl eher gefragt: É você mesmo? Aber von einem Brasilianer hatte er nur die schlechte Angewohnheit, sich selbst zu übersetzen.

Als sie sich schließlich voneinander lösten, trafen sich ihre Blicke erneut. Erst jetzt bemerkte er die Spuren des Alterns in ihrem Gesicht. Die Falten auf der Stirn und um den Mund. Nicht, dass das die Harmonie des Ganzen beeinträchtigt hätte. Wirklich verändert war der Ausdruck von Lenis Augen, in denen etwas Trauriges lag und kein Glanz. André sagte nichts. Sie durften es nicht riskieren, Deutsch zu sprechen. Er nahm ihre Hand in die seine und gab ihr mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass sie den Ort verlassen sollten. Gemeinsam setzten sie sich in Bewegung, ohne dass es eines Wortes bedurft hätte. Er bahnte ihnen einen Weg durch die Menge, bat höflich um Durchlass, berührte den einen am Arm, legte dem anderen die Hand auf die Schulter, stets mit einem Lächeln. So kam man in Brasilien zum Ziel, durch Sympathie. Die ganze Zeit hielt er Lenis Hand fest. Und sie die seine.

Als sie die Meute schließlich hinter sich gelassen hatten, gingen sie zügig die Rua Evaristo da Veiga hoch, gegen den Strom gutgelaunter Grüppchen, die auf Cinelândia zusteuerten. Vor der Polizeiwache wurde André von drei jungen Männern angesprochen, die wissen wollten, aus welchem Land er komme. Als sie seine Antwort hörten (die falsche), umarmten sie ihn stürmisch und riefen lauthals: Vive la France! In Lenis Blick stand eine Frage, aber sie äußerte sich mit keinem Wort. Die jungen Männer baten um Erlaubnis, seiner schönen Ehefrau die Hand zu küssen. Auf ihre in schlechtem Französisch vorgebrachten Höflichkeiten lächelte Leni nur ein geheimnisvolles Lächeln. Dann setzten die drei Betrunkenen ihren Weg fort, vermischten den Boogie-Woogie na Favela mit losen Versen aus der Marseillaise. André wechselte noch einen kurzen Blick mit dem Wachposten am Revier, der aber betrachtete alles mit der Haltung dessen, der sich für nichts interessiert.

Am Largo da Lapa stellten sie bald fest, dass die Bars schier aus den Nähten platzten, und das an einem Dienstag. Ganz Rio de Janeiro hatte beschlossen, das Kriegsende dort zu feiern. Aus den Bierlokalen ergossen sich die Kunden über den Gehsteig, standen in größeren Gruppen ungezwungen an der Bordsteinkante. Ein kurzer Blick, und sie verständigten sich darauf, an einen Ort weiterzuziehen, an dem sie endlich miteinander reden könnten, ohne in einer fremden Sprache herumschreien zu müssen. Das Hotel, in dem sich André ein Zimmer genommen hatte, stand etwa zweihundert Meter weiter in der Rua Joaquim Silva. Eine naheliegende Lösung. Dort könnten sie unter vier Augen sprechen, ohne befürchten zu müssen, dass jemand zufällig mithörte. Aber der Gedanke, Leni mit aufs Hotelzimmer zu nehmen, stürzte ihn in Verlegenheit. Würde er ihr damit nicht zu nahetreten? Sie hatten sich seit achtzehn Jahren nicht gesehen. Leni konnte inzwischen verheiratet sein, konnte Kinder haben wie er.

André zögerte, blieb stehen und fasste sie bei den Händen, als schickte er sich an, eine weitreichende Entscheidung zu verkünden. Ihr ruhiger Blick dämpfte seine Aufregung. Sie war die Leni. Noch immer dieselbe, trotz allem. Sie lächelte und nickte zum Zeichen ihres Einverständnisses. Als sie Hand in Hand das kleine Hotel betraten, war da nur der Empfangsbursche, der hastig von seiner Zeitschrift aufsah. Er hatte einen dunklen Teint, mit Brillantine geglättetes dichtes Haar und trug ein am Hals offenes Kurzarmhemd. Ein junger Mann um die zwanzig, wenn überhaupt. André ging zum Tresen: Zimmer 105. Der Bursche legte ihm wortlos den Schlüssel hin. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit wieder der Cinearte zu, ohne ihnen auch nur eine gute Nacht zu wünschen.

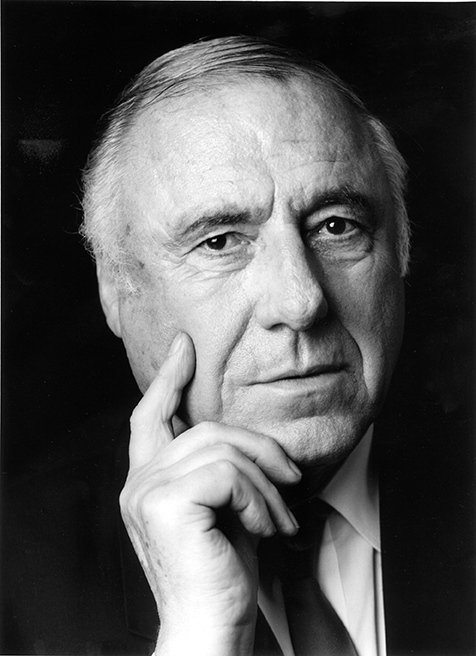

Rafael Cardoso ist Kunsthistoriker und Schriftsteller. Er ist Autor von mehreren Büchern über brasilianische Kunst und Design, zuletzt »Modernity in Black and White: Art and Image, Race and Identity in Brazil«, 1890-1945 (Cambridge University Press, 2021). Er hat auch vier Romane veröffentlicht, von denen ins Deutsch übersetzt wurden: »Sechzehn Frauen« (S. Fischer, 2013) und »Das Vermächtnis der Seidenraupen« (S. Fischer, 2016). Er ist als Mitglied des Graduiertenkollegs für Kunstgeschichte an der Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Instituto de Artes) und auch als Gastforscher an der Freien Universität Berlin (Lateinamerika-Institut) beschäftigt.