Pierre Testard: »o. T.«

Aus dem Französischen von Sara Fischer

Als ich ein Kind war, Mitte der 1990er Jahre, lebten etwas außerhalb von Berroi drei Musiker, die der Stolz und das Unbehagen unseres Dorfes waren. Sie lebten in einem Wohnwagen am Rand eines großen Waldes, und da sie kein Auto oder Fahrrad besaßen, das dieses Namens würdig gewesen wäre, mussten sie jedes Mal etliche Kilometer zu Fuß zurücklegen, wenn sie jemanden besuchen oder Einkäufe erledigen wollten. Im Ortskern von Berroi hat es seit meiner Geburt keine Apotheke und keinen Bäcker mehr gegeben, und das letzte Gasthaus hat am Tag nach der Hochzeit meiner Eltern endgültig die Tore geschlossen. Für ein halbes Kilo Brot oder eine Dose Rasierschaum mussten wir bis ins benachbarte Tumours laufen, vorbei an den vielen Weilern, die entlang der Straße verstreut lagen und dem Dorf seine eigenartige Topografie in Form eines Spinnennetzes verliehen. Ich beobachtete das Trio, immer wenn sie an unserem Haus vorbeikamen, denn ich fand sie nicht nur angenehm, sondern wirklich sympathisch, und mich faszinierte der Bart, den alle drei trugen, ein langer graumelierter Bart, der ihnen bis zum Gürtel hinabreichte und wegen dem sie oft für Brüder gehalten wurden. Sobald ich das fröhliche Pfeifen hörte, das ihr Vorbeikommen ankündigte, spitzte ich freudig die Ohren und kletterte die Leiter hoch, die am Haus lehnte, um ihre Köpfe über dem Maisfeld zu erspähen. Der kleinste der drei, den sie Boni nannten, trug auf dem Rücken immer eine Gitarre, die ich kein einziges Mal ausgepackt gesehen habe. Und ich frage mich wirklich, wer damals je eines ihrer Lieder gehört hat. Vielleicht lag gerade darin ihre Aura begründet: Alle wussten, dass sie spielten, nur eben nicht vor Publikum, als wollten sie ihre Kunst dadurch perfektionieren, dass sie ihr Geheimnis kultivierten, und es war nicht die geringste Eitelkeit dabei, sondern sie zelebrierten sie mit kindlicher Freude.

Ich wohne zwar schon lange nicht mehr im Dorf, aber mindestens einmal im Jahr komme ich zu Besuch und bis heute höre ich ihre Namen, sogar aus dem Mund der Jugendlichen. Die Erinnerung an sie besteht fort wie ein Monument der lokalen Gedenkkultur und scheint mit der Zeit sogar um weitere, manchmal völlig neue Details ausgeschmückt zu werden. Ich habe mir am Ende mein eigenes Bild von dem berühmten Trio gemacht, das meine Freundin Bardo und ich immer die Brüder Karamasow nannten, was sicher daran lag, dass sie wie orthodoxe Priester aussahen, aber auch an ihren angeregten Gesprächen vor dem Wohnwagen über tiefsinnige Themen, die uns Normalsterblichen vorenthalten blieben.

Wenn meine Mutter mit ihren Freunden über die drei redete, war es immer darum gegangen, wie sie wohl über die Runden kämen. Von der Musik allein konnte niemand leben, da waren sich alle einig, und schon gar nicht in einem kleinen Nest wie Berroi und seiner Umgebung, wo solche Darbietungen damals kaum jemanden interessierten und für die es außerdem gar keine Bühne gab, bis auf den Jahrmarkt von Tumours vielleicht, der in den letzten Augustwochen stattfand. Und da sie wohl kaum echte Musiker oder eben nicht nur Musiker sein konnten, mutmaßten meine Mutter und ein konfuser Haufen von Dorfbewohnern, die bei diesem Thema nicht zu bremsen waren, umso weniger, je mehr ihr Verdacht auf fruchtbaren Boden fiel, dass sich die drei, auf die eine oder andere Weise, mit den Schlossherren, der Holländerin und ihrem Freund, eingelassen hatten.

Das Schloss lag rund fünfhundert Meter von unserem Haus entfernt die Straße nach Tumours runter. Alle hatten es irgendwann nur noch das ›Schloss‹ genannt, weil es mit Abstand das größte und eindrucksvollste Haus in Berroi war, auch wenn es nicht gerade aussah wie eine friedliche, von uneinnehmbaren Wehrtürmen umrankte Festung. Im Grunde war es nur ein recht ausgefallenes längliches Bauernhaus, ein ausgedehnter Pottwal aus Zement, der in der Mitte zweigeteilt war und durch dessen Kluft der Buchenhain durchschimmerte, der hinter dem Haus wuchs. Beide Haushälften waren nur durch eine blau gestrichene Brücke im zweiten Stock miteinander verbunden. Besucher wie mich beeindruckte vor allem, dass das Haus nicht direkt an der Straße lag, sondern von einem großen, kiesbedeckten Hof davon abgetrennt war. Wenn man das massive Tor passierte, hatte man dreißig Meter weiter eine alte Scheune vor sich, in der eine Wildkatzenfamilie lebte, und ein Stückchen weiter rechts eine kleine Kapelle, die von einer Gruppe hoher Tannen umschlossen war. Noch weiter rechts davon kam, wenn man quer über den Hof ging und dabei den weißen Kies geräuschvoll vor sich herschob: das Schloss. Die Holländerin und ihr Freund hätten alle Zeit der Welt gehabt, um von den schwarzen Rundfenstern im zweiten Stock aus, die an die traurigen Augen eines alten Hundes erinnerten, das zögernde Eintreffen eines Fremden zu beobachten, hätten sie sich nicht fast immer vorm Kamin in der geräumigen Bibliothek am anderen Ende des Hauses aufgehalten. Die Klingel war zu leise und das Haus zu groß, um sie in allen Zimmern dieses Gebäudeteils zu hören. Bei meinen ersten Besuchen dort wartete ich immer mehrere Minuten im Hof, nachdem ich geklingelt hatte, ich traute mich nicht, einfach so hineinzugehen, obwohl die Tür sich leicht öffnen ließ, und ich traute mich auch nicht, um das Haus herumzugehen und an eines der drei hohen Fenster an der Vortreppe zu klopfen. Ganz ohne Bedenken wagte ich mich dagegen zu dem Teich unten in dem großen, zugewucherten Park, der von ebendieser Vortreppe Richtung Straße hinabführte. Auch dort hätte man mich gut beobachten können, doch der Nebel, der sich in lila Schwaden über dem Wasser erhob, versteckte mich gut. Dies war nicht der Nebel, der im Winter aus dem Sâone-Tal aufstieg, sich über die Felder um das Dorf legte und bei Anbruch der Nacht unser Haus in eine tiefe Stille hüllte. Das war auch nicht der Tau, der mir frühmorgens, wenn ich mit dem Fahrrad zur Schule fuhr, die Knöchel gefrieren ließ. Dieser permanent über dem Teich stehende Nebel, der die grauen Welse unter der Wasseroberfläche bläulich färbte, stieg sanft nach oben und wand sich um die Äste der Pappeln der näheren Umgebung. Die Menschen von Berroi kannten diese geheimnisvolle Quelle, die sie mit überlieferten Riten und Verjüngungskuren assoziierten. Ihr schrieben sie auch die ewige Jugend der Schlossbesitzer zu, genau wie den Austernseitlingen, die auf den Pappelstümpfen wuchsen und die im Ruf standen, den Blutdruck zu senken, vor allem bei Menschen, die wie die Holländerin und ihr Freund, sich körperlich nicht übermäßig bewegten, regelmäßig Sonne tankten und ausreichend schliefen, zu festen Zeiten jede Nacht. Meine Mutter hielt diesen Gedanken für völlig aus der Luft gegriffen, um nicht zu sagen für dumm. Sie hatte ihre eigene Theorie: Nach einer Befragung, die sie in Berroi angestellt hatte, gab es hier dermaßen viele Raucher – ungefähr neunzig Prozent der männlichen Bevölkerung und mehr als die Hälfte der Frauen – dass sich dort, ganz weit unten im Park, das Dorf in einem einzigen, ununterbrochenen Hustenanfall zur Reinigung den Dreck aus der Lunge hustete.

Dass die meisten Menschen im Dorf rauchten, kann ich bestätigen, denn kurz vor meinem dreizehnten Geburtstag wurde ich zum gefragtesten Zigarettenlieferanten in Berroi. Mag sein, dass seit der Umfrage meiner Mutter die Zahl der Raucher etwas zurückgegangen war, doch mindestens drei Viertel aller Dorfbewohner zündeten sich vor oder nach dem Abendessen eine Zigarette an, um ein bisschen zu entspannen und auf einen wieder einmal zu schnell vergangenen Tag zurückzublicken. Wenn ich auf dem Fahrrad langsam die Straße auf- und abfuhr, sah ich die kleinen roten Punkte in der Nacht aufglimmen, wie Glühwürmchen flackern, schwächer werden und ein letztes Mal aufleuchteten, bis sie schließlich mit dem Zirpen der Grillen ganz erloschen. Das war schon die Zeit, als die landesweite Gesundheitskampagne die Zeitungen flutete, als der Preis für eine Schachtel Zigaretten pro Jahr schnell um dreißig Centimes ansteigen konnte, als die vorsichtig ins Spiel gebrachte Idee, das Rauchen in Bars und Restaurants zu verbieten, von den Kneipengängern nur belächelt wurde, während sie sich verächtlich eine ansteckten und in eine dicke Sarkasmuswolke hinein pafften, dass sie das eh nie durchbekommen würden. Das war auch die Zeit, als ich und meine Klassenkameradin Bardo heimlich im Gebüsch rauchten, und als meine Mutter mich regelmäßig mit dem Fahrrad nach Tumours schickte, um ein paar Einkäufe für sie zu erledigen, was zunächst, aber vor allem bedeutete, ihr eine Schachtel Malboro Red zu kaufen, die mit den versteckten esoterischen Zeichen drauf, wie Bardo sagte.

Unsere Nachbarin Jeanne, die im Haus neben uns in entgegengesetzter Richtung zum Schloss und von Tumours wohnte, hatte mehrmals meine geschickten Manöver auf dem Mountainbike unter unserem Wohnzimmerfenster beobachtet, bei denen ich mit einer Hand das rot-weiße Päckchen hinaufwarf und mit der anderen meine Provision auffing, eine große Goldmünze mit dem Bildnis der Säerin darauf, und es dauerte nicht lange, da fragte sie mich, ob ich ihr nicht auch hin und wieder eine Stange mitbringen könne, wo ich doch schon einmal so oft in die Stadt führe, was wiederum das Paar von gegenüber aufgriff, dann die Bienenzüchterin, dann der Maurer ein Stück weiter die Straße runter, und so wurde die Liste meiner Kunden immer länger, entsprechend der geografischen Anordnung der Häuser zu beiden Seiten der Straße, bis mich eines Tages, als ich es schon gewohnt war quer durchs Dorf zu fahren, Bob Lameck zu sich heranwinkte, der stattlichste der drei Musiker, der zusätzlich Eindruck auf mich machte, weil er in eine große braune Hängematte gehüllt war, die vor dem roten Wohnwagen zwischen zwei Baumstämmen gespannt war, und weil sein Gesicht zur Hälfte von einer dunklen Schirmmütze verdeckt war. Bevor er sich auf und davon machte, rief er mir zu, eine Zigarette für jetzt und ab morgen eine Schachtel pro Tag, was mich mit einem hilflosen Lächeln zurückließ. Die Bedeutung meiner Funktion wurde mir in der Woche bewusst, als ich mit Grippe das Bett hütete und mich die Türklingel am laufenden Band aus meinen fiebrigen Träumen riss, woraufhin ich meine Mutter hörte, die fassungslos angesichts der Reichweite meiner Kundschaft alle einzeln mit den Worten wegschickte, ich sei noch ein Kind. Es war nicht so, dass unsere Nachbarn nicht mehr selbst nach Tumours fuhren, aber mein Liefersystem war so eingespielt und so verlässlich, dass sie sich wenigstens den Umweg über den Tabakladen sparen konnten. Und auch wenn ich überzeugt war, mir eine goldene Nase zu verdienen, war mein Lohn, rund ein Euro pro Fahrt, lächerlich im Verhältnis zum wöchentlichen Durchschnittseinkommen eines Rauchers von Berroi. Als ich meinen kleinen Handel unter dem vereinten Druck meiner Mutter und der Direktorin des Collège, die im Dorf die Anti-Tabak-Liga anführte, gezwungenermaßen einstellte, konnte ich mit Stolz behaupten, dass der Anteil an Rauchern in Berroi weit davon entfernt war zurückzugehen, sondern einen neuen Anstieg verzeichnete.

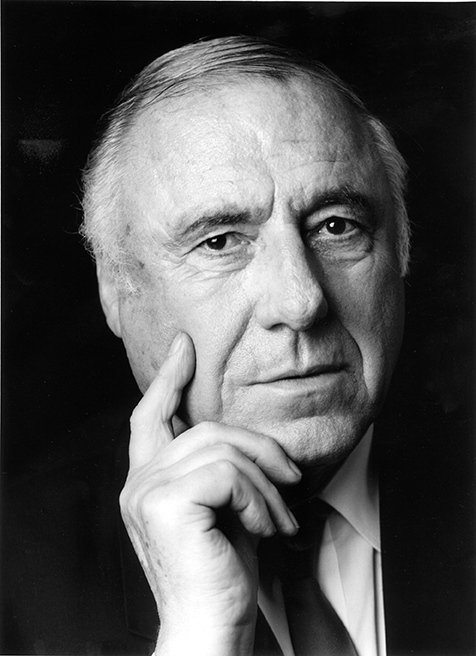

Pierre Testard wurde 1987 geboren. Er hat seinen ersten Roman, »Les enfants Boetti« (Actes Sud), auf Französisch in 2022 veröffentlicht. Er übersetzt auch literarische und künstlerische Texte aus dem Englischen ins Französische.