Pierre Testard: »o. T.«

Quand j’étais enfant, au milieu des années 1990, vivaient en marge de Berroi trois musiciens qui faisaient la fierté et l’inquiétude du village. Ils habitaient une roulotte à l’orée d’une grande forêt, et ne disposant ni d’une voiture ni d’un vélo digne de ce nom, ils devaient parcourir des dizaines de kilomètres par jour à pied s’ils avaient une visite ou une course à faire. Dans le bourg de Berroi, il n’y avait plus de pharmacie ni de boulangerie depuis ma naissance, et le dernier restaurant avait définitivement fermé le lendemain du mariage de mes parents. Il fallait donc marcher jusqu’à la ville voisine de Tumours pour acheter un quart de pain ou une bombe de mousse à raser, en passant par les nombreux hameaux dispersés le long de la route, qui donnaient au village sa topographie étrange en toile d’araignée. Je regardais passer le trio devant notre maison régulièrement car je les trouvais avenants, même franchement sympathiques, et je m’intéressais beaucoup à la barbe qu’ils portaient tous les trois, une longue barbe grisonnante qui leur tombait jusqu’à la ceinture et qui expliquait qu’on les prît souvent pour des frères. Dès que je discernais les sifflements joyeux annonçant leur arrivée sur la route, j’étais tout heureux de tendre l’oreille et de monter à l’échelle posée contre la maison pour tenter de distinguer leurs têtes au-dessus des champs de maïs. Le plus petit des trois, qu’on appelait Boni, portait toujours une guitare sur le dos que je n’avais jamais vue sortie de sa housse, et je me demande bien d’ailleurs qui à cette époque avait déjà entendu un seul de leurs morceaux. C’est peut-être à cela que tenait leur aura : on savait qu’ils jouaient mais jamais en public, comme s’ils voulaient travailler à améliorer leur art en cultivant son secret, sans en tirer la moindre vanité, portés par un plaisir enfantin.

Même si je ne vis plus dans le village depuis longtemps, je reviens au moins une fois par an et je continue d’entendre leur nom jusque dans la bouche des adolescents. Non seulement leur souvenir se perpétue, comme une espèce de monument de la mémoire locale, mais il semble s’enrichir au fil du temps de détails supplémentaires, parfois inédits. J’ai fini par me faire ma propre image du fameux trio, que mon amie Bardo et moi-même appelions entre nous les frères Karamazov, sans doute autant à cause de leur allure de popes que de leurs conversations endiablées devant leur roulotte, sur des sujets profonds, inaccessibles au commun des mortels.

Lorsque ma mère parlait d’eux en présence de ses amis, elle demandait toujours comment ils faisaient pour vivre. Car il était entendu pour tout le monde qu’on ne pouvait pas vivre de sa musique, encore moins dans un village de la taille de Berroi et ses environs, où il y avait alors bien peu de curiosité pour le spectacle et nulle part où se produire, si ce n’est, à la rigueur, à la fête foraine de Tumours les dernières semaines d’août. Et s’ils n’étaient pas vraiment ou pas seulement musiciens, selon l’hypothèse émise par ma mère ou par une nébuleuse de gens du village qui étaient intarissables sur le sujet, et de plus en plus à mesure que leurs soupçons gagnaient du terrain, ils devaient être compromis, d’une manière ou d’une autre, avec les châtelains, la Hollandaise et son ami.

Le château se trouvait à environ cinq cent mètres de notre maison en continuant sur la route qui allait jusqu’à Tumours. Tout le monde avait pris l’habitude de parler du « château », parce que c’était de loin la maison la plus grande et la plus intrigante de Berroi, même si elle n’avait pas grand-chose d’une forteresse paisible, dominée par de vieux beffrois imprenables. C’était en fait une longère extravagante, un vaste cachalot de ciment fendu en deux en son milieu, et on distinguait par cette crevasse un bosquet de hêtres dressés derrière la maison. Seule une passerelle opaque, repeinte en bleu, reliait les deux moitiés de la maison au deuxième étage. Ce qui impressionnait les visiteurs dans mon genre, c’est qu’elle n’était pas exactement au bord de la route mais séparée d’elle par une grande cour en gravier. En franchissant le portail massif, on avait face à soi, à une trentaine de mètres, une grange abandonnée habitée par une famille de chats harets, légèrement à droite, une chapelle minuscule enveloppée dans une futaie de sapins, et encore plus en retrait vers la droite, si on traversait la cour en diagonale en remuant bruyamment les cailloux blancs sous ses pieds, le château. La Hollandaise et son ami auraient eu tout le temps d’épier l’arrivée hésitante des étrangers depuis les hublots noirs du deuxième étage, aussi tristes que les yeux d’un vieux chien, s’ils ne demeuraient presque toujours à l’autre extrémité de la maison, devant la cheminée fabuleuse de la grande bibliothèque. La sonnette était trop faible et la maison trop grande, pour que la première puisse résonner dans toutes les pièces de la seconde. Les premières fois où je me suis rendu sur place, je suis resté de longues minutes dans la cour après avoir sonné, trop effrayé pour entrer alors que la porte s’entrouvrait facilement, trop intimidé pour faire le tour du bâtiment et frapper à une des trois hautes fenêtres du perron. Je m’aventurais pourtant sans crainte près de l’étang, en bas du grand parc couvert d’herbes folles qui descendait vers la route depuis ce même perron. Là aussi, on aurait pu me surveiller, mais je me cachais dans le brouillard qui s’échappait de l’eau par volutes mauves. Ça n’était pas le brouillard d’hiver qui montait de la vallée de la Saône, s’étendait sur les champs tout autour du village et plongeait notre maison dans un profond silence à la tombée de la nuit, ni la rosée qui glaçait mes chevilles au petit matin, quand je montais sur mon vélo pour aller à l’école. C’était une fumée permanente, qui stagnait au-dessus de l’eau, bleuissait la peau grise des silures tapis sous la surface, s’élevait tout doucement et s’enroulait à la ramure des peupliers alentour. Les habitants de Berroi connaissaient cette source mystérieuse, associée à des rites ancestraux et à des cures de jouvence, et lui attribuaient la longévité des maîtres du château. Les pleurotes poussant sur les souches des peupliers avaient notamment la réputation de baisser la tension artérielle, en particulier chez les personnes qui, comme la Hollandaise et son ami, n’avaient qu’une activité physique limitée, prenaient suffisamment le soleil et dormaient bien, aux mêmes heures chaque nuit. Ma mère, qui trouvait cette idée fantaisiste, voire carrément sotte, avait une autre hypothèse : il y avait tellement de fumeurs à Berroi, environ 90% de la population masculine et plus de la moitié des femmes, selon le sondage qu’elle avait lancé, qu’il fallait bien se purger, et c’est là, tout en bas du parc, que le village toussait, d’une même quinte ininterrompue, la crasse de ses poumons.

Je peux confirmer que le village fumait dans sa grande majorité car juste avant mes treize ans, je suis devenu le livreur de cigarettes le plus prisé de Berroi. Si le nombre de fumeurs avait peut-être commencé à baisser depuis le sondage de ma mère, les trois quarts du village au moins s’allumaient une cigarette avant ou après le dîner, pour se détendre et scruter les restes d’une autre journée passée trop vite. Quand je longeais lentement la route sur mon vélo, je voyais les points rouges s’allumer dans la nuit, palpiter comme des lampyres, pâlir et se raviver une dernière fois, avant de s’éteindre au cri des sauterelles. C’était l’époque où le concept de « santé publique » avait commencé à envahir les journaux, où le prix du paquet de cigarettes augmentait facilement de 30 centimes par an, et où l’idée prudemment avancée d’en interdire la consommation dans les bars et les restaurants était accueillie par les railleries des piliers de comptoir, qui s’en allumaient une, pouffaient leur dégoût et répétaient, dans un épais nuage de sarcasme, qu’on ne les aurait pas comme ça. C’était aussi l’époque où je crapotais dans les buissons en compagnie de ma camarade de classe Bardo et où ma mère m’envoyait régulièrement à Tumours sur ma bicyclette pour lui faire deux ou trois courses, ce qui signifiait d’abord et avant tout lui acheter son paquet de Marlboro rouge, celui qui cachait une ribambelle de signes ésotériques, d’après Bardo. La voisine Jeanne, qui habitait la maison la plus proche de la nôtre dans le sens opposé à celui du château et de Tumours, m’ayant aperçu plusieurs fois faire un dérapage contrôlé sur mon VTT sous les fenêtres du salon, en y jetant d’une main le paquet rouge et blanc tout en attrapant de l’autre ma commission, une grosse pièce d’or frappée de l’effigie troublante de la semeuse, ne tarda pas à me demander si par hasard, puisque j’allais souvent en ville, je ne pouvais pas aussi lui acheter une cartouche de temps en temps, rapidement imitée par le couple d’en face et l’apicultrice qui habitait un peu plus loin et le maçon encore après, et dès lors, ma liste de clients ne fit que s’allonger, à peu près dans l’ordre géographique des maisons se succédant de part et d’autre de la route, jusqu’à ce qu’un jour, habitué à faire des allers-retours d’un bout à l’autre du village, je sois hélé par Bob Lameck, le plus imposant des trois musiciens, d’autant plus impressionnant qu’il était drapé dans un grand hamac brun tendu entre deux troncs, à quelques frênes de distance de sa roulotte vermeille, une casquette sombre lui couvrant à demi le visage. Avant de se volatiliser, il me réclama, en me découvrant un sourire désemparé, une cigarette pour tout de suite et un paquet par jour à compter du lendemain. J’ai compris l’importance de mon rôle la semaine où j’ai dû rester alité avec la grippe, où la sonnette d’entrée ne cessait de me tirer de mes rêves enfiévrés et où j’entendais ma mère, effarée de découvrir l’étendue de ma clientèle, renvoyer tout le monde en leur rappelant que je n’étais qu’un enfant. Il ne faut pas croire que tous nos voisins avaient cessé de se rendre à Tumours, mais mon système de livraison était si bien huilé et ma fiabilité si bien établie, qu’ils avaient au moins perdu l’habitude de faire un détour par le bureau de tabac. Et même si j’étais convaincu de gagner des fortunes, ma rémunération, environ un euro la course, était risible comparé au budget hebdomadaire moyen du fumeur de Berroi. Lorsque j’ai dû arrêter mon petit trafic, sous la pression combinée de ma mère et de la principale du collège, qui menait la fronde anti-tabac dans le village, je pouvais dire avec fierté que la proportion de fumeurs à Berroi, loin de faiblir, était repartie à la hausse.

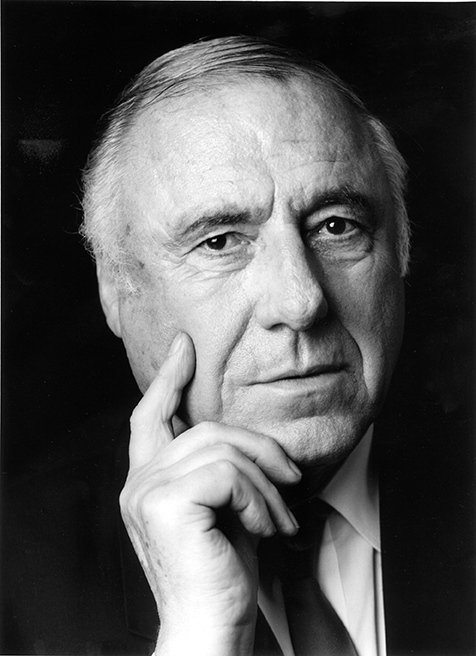

Pierre Testard wurde 1987 geboren. Er hat seinen ersten Roman, »Les enfants Boetti« (Actes Sud), auf Französisch in 2022 veröffentlicht. Er übersetzt auch literarische und künstlerische Texte aus dem Englischen ins Französische.