Jennifer Richard: »Tout doit disparaître«

Tout doit disparaître

Auszug

Aus dem Französischen von Sara Fischer

2

Wie oft beim Aufwachen fragte sie sich, wo sie war. In was für einem Bett? In was für einem Land? Niemand neben ihr. Keine Türen mit geschnitzten Holzmotiven, kein Behang an den Lampenschirmen, kein Teegeschirr auf dem Kupfertablett, kein Minzduft in der Luft. Auch keine Balken an der Decke, kein Barcelona-Sessel in der Zimmerecke. Dieses geistige Herumirren häufte sich in letzter Zeit und dauerte immer länger an. Es war anders als das behagliche gedankliche Abschweifen, das sie früher überkommen hatte, nachts in einem Hotelzimmer oder an Bord eines Kreuzfahrtschiffs, und das die Ferien ankündigte, das Eintauchen in exotische Welten. Damals hatte sie den nebligen Schlaf genossen, der durch die Zeitverschiebung schwerer war als sonst, und langsam und genüsslich die Augenlider geöffnet, um die Konturen der Fremde zu erfassen. Doch sie unternahm keine Reisen mehr und der Ort, an dem sie Anker geworfen hatte, war keineswegs ihr Zuhause. Das beruhigende Gefühl des Vertrauten war aus ihrem Leben gewichen. Durchbrochene Routinen, verminderte Reflexe, nichts war mehr selbstverständlich.

Auf dem Kalender konnte sie sich auch nicht besser verorten als auf einer Weltkarte. Wann war sie? Nacht und Tag, Wachsein und Träumen verschwammen, und in ihre Gedanken mischten sich Schulkameraden vom Gymnasium und Familienmitglieder, in unterschiedlichen Altersstufen. An diesem Morgen, sie wusste auch nicht warum, dachte sie an Pierre. Sie spürte, dass ihr etwas fehlte und ihr wurde schwer ums Herz.

Sie stand auf, und als sie zu den Vorhängen rechts vom Bett sah, während sie sich fragte, wo ihre Andy Warhol-Lithografie abgeblieben war, öffneten sich diese. Durch das große Fenster war ein Tal zu sehen, dessen Mantel aus bläulichem Gras in Zartlila- und Orangetöne überging, je höher die Sonne hinter den Bäumen aufstieg, die unten an den Ufern des klaren Flusses wuchsen. Amselgesang war zu hören und auf dem Fenstersims ließ sich eine Meise nieder.

Der DangoTech-Bildschirm vor ihr schaltete sich ein und verband sie mit der Empfangshalle. Von der Bettkante aus besah sie sich die Mitarbeitenden der Rezeption. Ihr Blick fiel auf die junge Frau in der Mitte, woraufhin diese herangezoomt wurde, den Kopf hob und sie freundlich anlächelte. Wendy, wie ihr Namensschild mit den übergroßen Buchstaben verriet. Immer war sie es, die sich um sie kümmerte, was sich gut traf, denn sie war ihr am liebsten.

„Guten Morgen, Madame Lambert“, sagte Wendy. „Haben Sie gut geschlafen?“

Sie nickte, brachte aber kein Wort heraus.

„Heute steigen die Temperaturen auf achtunddreißig Grad. Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir Ihnen eine regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme und eine eingeschränkte körperliche Aktivität.“

Sie betrachtete eine Weile das Kommen und Gehen der Bewohner zwischen der Eingangstür und den Fahrstühlen. Manche winkten ihr im Vorbeigehen zu, bevor sie sich in die Drehtür schoben und so das Stadtrauschen durchsickern ließen. Die Sonnenquadrate, die auf die flauschigen Teppiche fielen, brachten die riesigen Porzellanvasen zu beiden Seiten der Rezeption zum Leuchten. Hier und da boten Sessel den Bewohnern einen Rückzugsort. Sie lasen Zeitung, warteten auf eine Verabredung oder tranken dampfend heißen Kaffee. Dieses alltägliche Treiben, so unverrückbar, wohl geordnet und augenscheinlich in Reichweite, beruhigte sie.

Im Laufe ihrer Karriere hatte sie genug Geld verdient, um sich den Komfort eines exzellenten Pflegeheims leisten zu können. Sie hatte sogar die Option „hohe Sicherheitsstufe“ auswählen können, was eine gründliche Desinfektion ihres Quartiers garantierte. Im vergangenen Herbst hatte der Einfall der asiatischen Hornisse einige Todesfälle, zahlreiche Verletzungen und einen riesigen Schrecken bei den Bewohnern der unteren Etagen verursacht. Sie dagegen hatte dank des Netzes, das über ihren Garten gespannt war, ganz unbekümmert die letzten schönen Tage des Jahres genießen können.

Ein Teil ihrer Rücklagen stammte von den Investitionen, die sie zusätzlich im Pflegebereich hatte tätigen können. Standort, Baujahr, Möglichkeiten der Verlängerung von Mietverträgen, garantierte Indexmiete, Last der größeren Reparaturarbeiten (der berüchtigte Artikel 606 des Code Civil), etc. Sie war in der Lage gewesen, die Rendite eines Produkts genauso präzise zu berechnen wie ein kaufmännischer Angestellter bei Orpea, und sie hatte sich immer eine Mindestrate von 5,80 % gesichert. Sie hatte auch gespürt, dass der Wind sich drehte und zum richtigen Zeitpunkt wieder verkauft, wenige Monate vor Verkündung des Gesetzes zur allgemeinen Sterbehilfe, was zur Folge hatte, dass immer mehr Gelder in die großen Labore flossen, je kürzer die Wartelisten für einen Platz im Pflegeheim wurden.

Als es darum gegangen war, sich für ihre letzte Wohnstätte zu entscheiden, war sie mit der Verkaufssprache vertraut genug gewesen, um sich nicht von höhnischen Leitsprüchen täuschen zu lassen. „Pflege mit Herz“, „Solidarisch geben und nehmen“, oder erstaunlich, aber wahr: „Go, Fight, Win!“, das sich an Krebspatienten richtete. Ihr war wichtig gewesen, in der Stadt zu bleiben, damit ihre Tochter sie ohne Umstände besuchen kommen konnte, hatte auf Umweltstandards und auf die Art der Heizung geachtet. An der Residenz Arcadia, die in einem sanierten Kloster aus dem 18. Jahrhundert untergebracht ist, hatte ihr sofort gefallen, dass jedes Zimmer Zugang zu einem Garten oder einer Terrasse hat, aber auch die Bäume im Garten, das Schwimmbad und das stilvolle Restaurant. Dieser Ort fühlte sich nicht an wie ein Vorzimmer zum Krematorium.

„Was können wir Ihnen heute Gutes tun?“, fragte Wendy. „Kaffee und Croissant, wie immer?“

Wieder nickte sie einfach nur.

„Ich bringe es Ihnen sofort.“

Wendy verschwand auf dem Bildschirm. Ein Lämpchen blinkte auf und ein leises Klingeln ertönte neben der Eingangstür, deren oberer Teil sich zu einer Durchreiche hin öffnete. Sie stand auf, um das Tablett zu holen, auf dem neben einem dampfenden Plastikbecher ein weiches Brötchen lag. Sie setzte sich auf den Hocker vor dem Klapptisch, der direkt an der Wand befestigt und genauso groß war wie das Tablett.

Eine Viertelstunde später erschien Wendy wieder an der Rezeption.

„Was kann ich sonst noch für Sie tun, Madame Lambert?“ Sie zögerte ein wenig, aus Angst, einen absurden Wunsch preiszugeben.

„Lebt Pierre noch?“, brachte sie schließlich über die Lippen. „Ich würde ihn gern wiedersehen.“

„Pierre und wie weiter?“

Sie hatte nicht die leiseste Ahnung. Wendy begann lächelnd mit der Suchanfrage an ihrem Platz.

„Ich finde in Ihrem näheren Umfeld keinen Pierre, Madame Lambert. Zumindest haben Sie keinen in Ihrem Verzeichnis gespeichert. Wenn Sie mir alle nötigen Daten geben, erstelle ich ein Profil und veranlasse, dass er Sie im Tagesprogramm aufsucht. Und bis dahin können Sie ihn jederzeit in Ihrem Nachtprogramm generieren.“

In einem aufblitzenden Moment der Klarheit wurde ihr bewusst, dass sie Wendy nicht folgen konnte, obwohl sie jedes ihrer Worte verstand. Ein Gefühl der Ohnmacht überkam sie. Dann die Einsamkeit. Die Rezeptionistin machte eine bedauernde Miene, verscheuchte sie aber mit einem strahlenden Lächeln.

„Aber Sie haben doch Besuch“, sagte sie in tröstendem Ton. Sie stellte sich auf Zehenspitzen und drehte sich über den Tresen gebeugt zum Salon rechts von der Tür. Zufrieden wandte sie sich wieder um und verkündete die freudige Nachricht.

„Madame Lambert, Ihre Tochter ist da.“

Und tatsächlich, auf dem Bildschirm erkannte sie ihre Tochter. Tief in einem Sessel im Klubraum versunken winkte sie ihrer Mutter zu.

„Hallo, mein Schatz.“ Sie zwang sich, fröhlich zu klingen.

Aber Ihre Tochter stand nicht auf, sondern winkte einfach weiter.

„Na, komm doch her!“, ließ sie nicht locker.

Ohne sich aus dem Sessel zu erheben und ohne auch nur lauter sprechen zu müssen, sagte sie:

„Mama, dein Gedächtnis-Training fängt gleich an. Ich komme danach zu dir.“

Sie konnte sich nicht an den Moment erinnern, als der Charakter ihrer Tochter so sanft geworden war oder seit wann ihr Terminkalender, der früher so voll gewesen war, dass sie selbst einen Kurzbesuch bei der Mutter nur schwer unterbringen konnte, ihr jetzt erlaubte, früher zu kommen, und sogar bis zum Ende ihrer Aktivitäten auf sie zu warten.

Auf dem Bildschirm verneigte sich Wendy lächelnd und nahm ihre Arbeit wieder auf, die Lobby verschwand und ein großformatiges Candy Crush-Raster erschien. Sie kniff die Augen zusammen und beugte sich zu den kleinen bunten Formen vor, mit dem Po am vordersten Rand der Matratze. Das hypnotische Tanzen der magischen Bonbons und die berieselnden, kristallklaren Töne ließen sie tief in das Spiel abtauchen und mit einer Handbewegung jede vorgeschlagen Option annehmen.

Sie war so sehr in ihre Partie versunken, die Augen aufgerissen, ihr Herz klopfte und das Dopamin schoss ihr ins Gehirn, dass sie gar nicht mitbekam, wie die Zeit verging, bis schließlich der Bildschirm ausging, was signalisierte, dass es Zeit war, sich wieder hinzulegen.

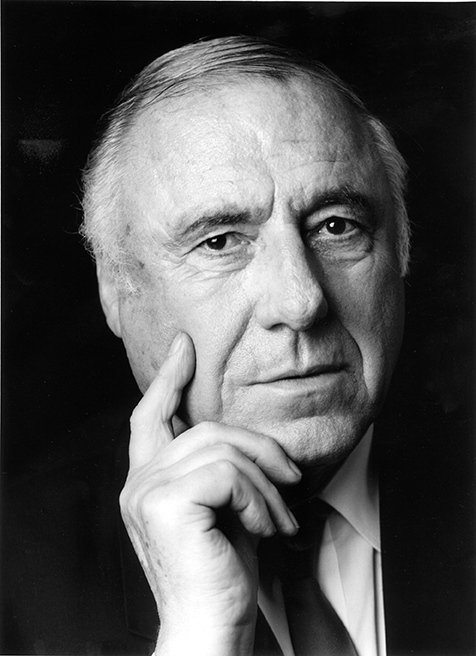

Jennifer Richard wurde in Los Angeles geboren und hat als Kind in mehreren Französischen Überseegebiete gelebt, bevor sie sich in Paris niederließ. Nach ihrem Jurastudium arbeitete sie als Dokumentalistin fürs Fernsehen und widmete sich nach und nach dem Schreiben. Seit 2019 wohnt sie in Berlin. Mit Imperialismus und Emanzipation als ihren Lieblingsthemen bietet sie Literatur frei von künstlichen Spaltungen und politischer Korrektheit. Sie ist außerdem Kinderbuchautorin und hat kürzlich ihre ersten Schritte in der Krimiliteratur unternommen.