Burcu Argat: »Solange die Zeit stehenbleibt«

Übersetzung aus dem Türkischen: Sabine Adatepe

Als ich den Fuß aufs Trittbrett des Coupés setzte, war ich mir beinahe sicher, dass diese Reise mein Leben auf die notwendige Spur setzen würde. Ich drehte mich kein einziges Mal um. Zu sehr fürchtete ich, mir würde der Mut schwinden, ich würde aufgeben, man würde mich schnappen. Als schwarz verhüllte Musliminnen waren wir in jene Droschke gestiegen, als europäisch gekleidete, freie Frauen wollten wir aussteigen. Als Gewähr für die bald anbrechenden wunderbaren Tage, an denen wir tatsächlich frei wären, war es von größter Bedeutung, dass wir imstande waren, uns beim Aussteigen so zu verhalten, als wären wir schon immer frei gewesen, und dass diese Freiheit nicht wie ein Provisorium wirkte. Dilettantismus war das Letzte, was wir uns in dieser Situation, in unserem Verhalten leisten konnten.

Allen voran mussten wir selbst daran glauben, wie Europäerinnen zu wirken, die erfahren darin waren, seit Ewigkeiten als moderne, unabhängige Frauen im Leben zu stehen, statt wie Frauen, die seit ihrem zwölften Lebensjahr die Fähigkeit verinnerlicht hatten, den schwarzen Schleier zu tragen.

Die Kutsche holperte über das Pflaster, und vor Angst und Sorge kicherten wir nervös, während wir uns den Schleier über den Kopf zogen, als würden wir uns häuten. Doch tief in uns steckte die schwere, kalte Furcht vor dem Ungewissen.

Als ich meinen Çarşaf endlich vollständig los war und aus dem Fenster schauen konnte, beobachtete ich mit Schaudern, dass nur noch von roten Fez-Kappen bekrönte Männerköpfe unterwegs waren, kein flatternder dunkler Schatten huschte mehr umher. Es war die Stunde, da Frauen zu Hause sein sollten. Die vereinzelt doch noch anzutreffenden Frauen waren allesamt keine Musliminnen. In diesen Minuten hätte ich in Erwartung meines Gatten, dessen Wagen sich der Villa näherte, zu seiner Begrüßung an der Tür zum Herrenzimmer harren und dem Hausdiener letzte Anweisungen für das Tischdecken zum Abendessen erteilen sollen. Doch ich saß auf dem Weg nach Paris im Coupé und hielt die schwitzende Hand meiner besten Freundin.

An diesem milden, doch regnerischen Winterabend kam die Kutsche auf dem Kopfsteinpflaster der hektischen, dicht bevölkerten Gassen von Pera nur mit Unterbrechungen voran, verspätete sich aber die Kutsche, bedeutete das, wir würden zusammen mit unseren Plänen untergehen. Wer hätte ahnen können, dass in der Droschke, die Passagiere von der Artillerie-Kaserne zum Bahnhof Sirkeci beförderte, zwei auf der Spur ihrer Träume von Freiheit nach Paris flüchtende türkische Frauen und ihr Komplize, ein französischer Mann, saßen?

Auf der Galata-Brücke wich das Gekicher angespanntem Schweigen. Das bunt flirrende, gesellige Pera hatten wir hinter uns gelassen, das Gewühl von Eminönü, auf dessen schlammigen Wegen arme Männer mit Turban Lasten schleppten oder bettelten, ergriff in all seiner Trübseligkeit unser Gemüt und verwandelte unsere Aufregung in stumpfe, steinharte Niedergeschlagenheit. Diesem düsteren Gefühl mochte ich mich nicht mehr hingeben, war ich doch von ungeduldiger Erwartung auf die Tage erfüllt, an denen ich frei und glücklich sein würde.

Seit dem Tag, als ich im zarten Alter von vierzehn Jahren als dritte Ehefrau in den Harem Reşat Paschas gekommen war, der achtunddreißig Jahre älter war als ich, hatte ich diese dumpfe Niedergeschlagenheit zur Genüge auf der Schulter getragen, zusammen mit dem Wunsch zur Flucht, der mir nie aus dem Kopf gegangen war. Ich war erst wenige Monate verheiratet gewesen, als ich beschloss, eines Tages zu fliehen. Das hatte ich mir an jenem Abend in den Kopf gesetzt, als wir am Kai von Kabataş aus dem Boot stiegen und zur Kutsche gingen. Die Ufersteine waren von Algen bedeckt. Um nicht zu stolpern, gar auszurutschen und ins Wasser zu fallen, hatte ich meinen Schleier ein wenig gelüpft. Mein Gatte ging ein paar Schritte vor mir. Hinter uns folgten der Hausdiener und der Haremswächter. Kaum betraten wir die Strandvilla und erreichten die Tür zum Herrenzimmer, knallten mir pardauz Reşat Paschas Finger auf die linke Wange wie ein Peitschenhieb. Das kam so unerwartet, dass ich das Gleichgewicht verlor und dem Diener vor die Füße fiel. Von der Tür zum Harem aus verfolgten die beiden anderen Frauen und drei Konkubinen des Paschas amüsiert das Geschehen.

„Dass du nie mehr dein Gesicht auf der Straße zeigst! Ich bin kein so duldsamer Mann wie dein Vater. Du lebst jetzt in meinem Harem nach meinen Regeln. Widersetzt du dich meinen Anweisungen, wirst du den Preis dafür bezahlen.“

Meine Ohren dröhnten und mir wurde schwarz vor Augen, nur ein Gedanke war klar: der Wunsch, auf der Stelle davonzulaufen. Doch das tat ich nicht. Wozu töricht sein. Das mir aus dem Herzen brechende Aufbegehren hatte ich im Laufe der Zeit, auch unter dem beruhigenden Einfluss des geduldigen Ausharrens in Hoffnung verwandelt. In eine große Hoffnung auf Freiheit. Auf Flucht, aber nicht nach Izmir ins Haus der Mutter meines Vaters, sondern weit fort, hinaus aus der Hauptstadt, in ein Land, in das nicht einmal Reşat Paschas Arm reichen würde.

Dabei war ich mit meinen Schwestern dazu erzogen worden, ein Leben zu führen, in dem wir niemals würden fliehen und uns verstecken müssten. Dass Träume nicht immer mit der Wirklichkeit übereinstimmten, erkannte ich, als ich noch sehr jung meinen Vater verlor. Als mein seliger Vater Ismail Hakkı Pascha nach einer Audienz beim Sultan heim in unsere Villa in Moda kam, reichte sein Leben nicht einmal mehr aus, einzutreten und sich von uns ein letztes Mal zu verabschieden, auf dem Treppenabsatz vor der Tür brach er zusammen. Ich war erst elf, doch gleich einem Nagel fuhr mir die Vermutung in den Kopf, er sei wegen seiner extrem liberalen Gedanken womöglich vom Sultan persönlich vergiftet worden. Nach Vaters Tod geriet Mutter in Schwierigkeiten, sie verheiratete unverzüglich meine ältere Schwester, meinen Bruder nahm sie aus der Schule und brachte ihn in einer festen Stellung bei der Bank unter. Auf diese Weise versuchte sie, ihre eigene Zukunft wie auch die ihrer Kinder zu sichern.

In meiner verwöhnten Kindheit wollte die Zeit nicht verstreichen, nach Vaters Tod aber war sie plötzlich ein Drachen, der sich losgerissen hatte, und nahm all meine rosaroten Zuckerwatteträume mit sich fort. Und ich war gezwungen, im Nu erwachsen zu werden. Fortan erwarteten mich der schwarze Schleier, die Hausarbeit, nicht enden wollende sorgenvolle Nächte und das Bewachen der letzten uns von Vater gebliebenen Möbel, die wir vor den Gläubigern im mangels Pflege verwilderten Garten versteckt hatten. Unter all meinen Aufgaben war die Inventarisierung unserer Habseligkeiten wohl die einzige, die ich gern versah und nicht als Pflicht betrachtete. War Ruhe eingekehrt, schlichen Mutter und ich uns in das Nebengebäude der Villa, wo die Sachen verstaut waren, und ermittelten, welches der Teile, die noch Geld bringen würden, als Nächstes verkauft werden sollte. Mutter überlegte verzweifelt, was sie tun sollte, denn sie mochte nichts loslassen, ich dagegen spulte inmitten all der Dinge für ein paar Augenblicke die Zeit zurück und schwelgte in Kindheitserinnerungen.

Keine drei Jahre später kam die Reihe, verkauft zu werden, an mich. Mein Vater, der Pascha, war viele Jahre für den Staat im Ausland gewesen, er hatte uns in europäischem Geist erzogen, hatte dafür gesorgt, dass wir von französischen Kindermädchen Französisch lernten, und darüber hinaus auch nicht außer Acht gelassen, dass wir uns ausreichend Deutsch für alltägliche Konversationen und genug Arabisch für die Koranlektüre aneignen mussten. Als Mädchen durften ich und meine Schwestern Safiye, die Ältere, und Nigâr, die Jüngere, nicht zur Schule gehen, allerdings erhielten wir zu Hause eine Ausbildung durchaus europäischen Standards. So hatten wir die Chance, die berühmten französischen und deutschen Literaten und Philosophen in der Originalsprache zu lesen. Unter solchen Umständen waren wir aufgewachsen und glaubten uns in Sicherheit, weit entfernt davon, womöglich als Gefangene im Harem eines Mannes zu versauern. Doch das Leben narrte uns, zunächst Vater, dann auch uns, mit gerade einmal vierzehn Jahren musste ich als seine dritte Ehefrau in den Harem des achtunddreißig Jahre älteren Reşat Pascha.

Und nun warf mich die Droschke, in der ich zum Bahnhof Sirkeci unterwegs war, im Eiltempo dem Preis entgegen, der in Reşat Paschas Drohungen enthalten war und den ich zu zahlen haben würde. Zweifellos hatte der Orient Express auch zuvor bereits Fliehende befördert. An diesem Abend würden sich ihnen zwei muslimische Frauen, zwei Haremsflüchtlinge hinzugesellen.

Jetzt, rund zwanzig Jahre nach jener Flucht, jenem Galopp in die Freiheit, befinde ich mich erneut auf einer Eisenbahnfahrt, diesmal mit dem Kopf eines fiebernden Mädchens im Arm, das ich erst wenige Wochen zuvor kennengelernt habe. Noch dazu kehre ich dorthin zurück, von wo ich einst floh: nach Istanbul.

Der Waggon, in dem ich reise, besser gesagt, den ich habe besteigen müssen, bringt mich mit einer Gruppe lärmender türkischer Studenten nach Istanbul. Der Harem, dem ich damals entfloh, und damit nicht nur mich, sondern auch meine Mutter und Geschwister in Gefahr brachte, existiert nicht mehr. Seit dem Sturz des Sultanats und der Gründung der Republik sind bald zwanzig Jahre vergangen. Heute spazieren die Frauen unverschleiert durch die Istanbuler Straßen. Doch würden jene Gassen, durch die ich damals in der Abenddämmerung in einer Kutsche glitt, heute auch für mich einen Platz bereithalten? Ich weiß es nicht. Oder zurückkehren nach Berlin, das einem Feuerball glich, als ich es verließ? Matthias noch einmal umarmen können? Würde das möglich sein?

Im Zug, der damals aus der rosanen Halle des Bahnhofs Sirkeci hinausdampfte, hatten sich die Ideen und Träume ebenso schnell gewandelt wie die Routen. Auf der Suche nach einem Leben, in dem ich mich endlich zu Hause fühlen würde, hatte mein Weg mich nach Berlin geführt. In den zwei Tagen erzwungenen Aufenthalts in Budapest änderte ich meine Meinung, was mir eine Berlin-Erfahrung von zwanzig Jahren bescheren sollte. Dort verabschiedete ich mich von meiner Freundin Nazende und ihrem französischen Verlobten, mit denen gemeinsam ich die Reise angetreten hatte, und bestieg den Zug nach Berlin. Binnen zwei Tagen hatte ich mich davon überzeugt, dass ich die erträumte Freiheit in Berlin finden würde.

Berlin … Eine kalte, graue, schmutzige, hungrige Wunde, die sich aber doch als wuselndes Leben erwies, sobald man die Kruste abhob. Die Wunde Europas. Gewebe des Amüsements und modernen Lebensstils, das mit Kriegstraumata vermengt zu Eiter wurde und warm aus den Rändern jener Kruste quoll. Eine hitzige Stute, die auf zu neuen Wunden galoppierte, noch bevor die erste vernarbt war. Berlin … Ein sonderbares Abenteuer, funkelnd, feurig, rebellisch, an keinem Ende zu fassen, und fasste man es doch, nicht zu stoppen, dessen Ausgang nicht abzusehen war, solange man sich darauf einließ. Allein kam ich in dieser Stadt an, lebte das erträumte Leben, gab mich der Liebe hin, vor der ich beharrlich geflohen war, und wurde eines Nachts mit einem falschen Pass einem Menschen, den ich nicht zur Welt gebracht hatte, Mutter.

Maria verzerrt ihr kleines Gesichtchen vor Schmerz. Aus meiner offenen Handtasche lugen die Kanten der Pässe, die ich für uns beide besorgt habe. Gleich kommt die Kontrolle. Vielleicht ist es ein Glück, dass sie fiebert. Als die Gestapo-Männer uns zu nächtlicher Stunde aus dem Haus holten, mochten sie ihren Pass zwar angezweifelt haben, machten sich aber nicht die Mühe, darauf zu warten, dass sie zu sich kam, um herauszufinden, ob dieses kranke Mädchen Türkin war. Dazu hatte fraglos auch der Goudoulin-Armagnac beigetragen, den Matthias ihnen bei der Kontrolle zugesteckt hatte. Doch würden die Soldaten am Bahnhof uns in ebensolcher Ungeduld ohne weiteres Hinterfragen durchlassen, wo wir jetzt keinen Cognac mehr zu verteilen hatten? Würde es uns ausgewiesenen Türken möglich sein, unsere Geheimnisse zu bewahren? Würden wir uns in all dem Wirrwarr unbemerkt davonkommen?

Das Militärfahrzeug, auf dessen Ladefläche man uns hektisch gepfercht hatte, verfrachtete uns zum Bahnhof Friedrichstraße. Das hatten wir erwartet. In Berlin würde ein Zug losfahren, in den europäischen Großstädten halten, die türkischen Staatsbürger einsammeln und allesamt nach Istanbul schaffen. Meine Rettung aus diesem Krieg, der nicht der unsere war, zusammen mit einem jüdischen Waisenmädchen, das ich aufgenommen hatte, hing davon ab, dass wir einen Platz in diesem Zug ergatterten. Ich war mit Träumen von Freiheit nach Europa gekommen, jetzt floh ich vor dem Krieg wieder fort.

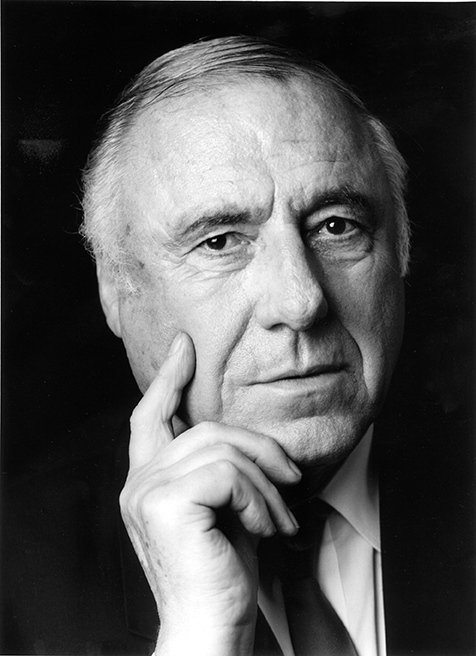

Bang lege ich mir die Hand an den Hals. Die Kette des Uhrenmedaillons, ein Geschenk von Matthias, gibt mir Sicherheit, am Anhänger das stets dieselbe Zeit anzeigende Ziffernblatt, darin das hübsche Antlitz meines Geliebten. Ich ziehe die Uhr aus dem Dekolleté. Es ist mir ein Bedürfnis, sein Gesicht zu betrachten. Mit dem Blick in sein starkes, ebenmäßiges Antlitz, das mir Kraft und Mut einflösst, muss es mir gelingen, das Geräusch meiner vor Angst dröhnenden Ohren niederzuringen.

Burcu Argat ist Schriftstellerin, Kuratorin und Kulturmanagerin. Sie wurde in der Türkei geboren, hat Jura studiert. Neben ihrer Tätigkeit als Rechtsanwältin hat sie in der Türkei gleichzeitig als freie Autorin gearbeitet. Seit 2016 lebt und arbeitet sie in Berlin. In 2021 schloß sie ihre Weiterbildung für Kulturmanagement in Deutsche Akademie für Management ab. für ihren Romanentwurf »Solange die Zeit stehenbleibt« das Arbeitsstipendium der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa für Literatur in nichtdeutscher Sprache. Sie entwickelt und leitet auch Kulturprojekte und kuratiert Ausstellungen. »Ich bin aus Mitte« (Mitte Museum), »30 kg« (Humboldt Forum), »Die ewige Migrantin« und »Berlin in der türkischen Literatur« sind einige ihrer Projekte.