Antonio Ungar: »Eva und die wilden Tiere«

Eva und die wilden Tiere

Auszug

Aus dem Spanischen von Susanne Lange

Die Kugel drang genau unter dem Schlüsselbein ein, doch Eva spürte keinerlei Schmerz. Sie hörte das Fleisch aufplatzen, ihren Körper niedergehen. Sie blickte zu ihrer Schulter, sah nichts, doch dann wurden Brust und Rücken feucht. Sie fragte sich, ob es das stehende Wasser im Kanu war, doch es fühlte sich zu warm an. Mühsam hob sie den Kopf ein paar Zentimeter, so hoch wie nötig, und da überfielen sie gleichzeitig der Anblick des Blutes und der Stich des Schmerzes. Ein Schmerz wie kein anderer zuvor: zu stark für Schreie oder Tränen, ein Schmerz, der ihr jede weitere Bewegung unmöglich machte und sie fast erstickte. Als wäre sie nicht mehr da, als hätte sie all der Schmerz aus ihrem Körper katapultiert, fragte sie sich, ob die Kugel das Herz durchschlagen, eine Arterie getroffen hatte.

Vielleicht sah so das Ende aus. Vielleicht war das ihr Tod: in einer Blutlache liegend, auf dem Boden eines treibenden Kanus auf dem Orinoco, tief im Urwald. Da verspürte sie eine maßlos sanfte Gelassenheit und musste, bevor sie das Bewusstsein verlor, an den schwebenden Trip nach ihrem ersten Schuss Heroin denken. Sie lachte laut. Ihr erster Schuss Heroin. Sie lachte noch lauter, als sie ihr eigenes Lachen hörte. Und ließ sich gehen.

1.

Niemand am Hafen kannte seinen Vornamen. Er war Ochoa, der Dicke, und nannte sich Botschafter der Goldbagger auf den Flüssen Atabato, Inírida und Guainía. An einem Donnerstagabend erschien er unter den letzten Tropfen eines erbarmungslosen Regengusses keuchend und hinkend auf der Treppe der Gesundheitsstation. Zunächst schob er diffuse Symptome vor, die einer echten Tropenkrankheit glichen, obwohl sein Leiden das verzweifelte, rasende, nie zuvor empfundene Bedürfnis war, die Bekanntschaft einer Frau zu machen. Einer ganz bestimmten, realen Frau, die in den vier Wänden der Gesundheitsstation atmete.

Krankenschwester Eva – oder auch Vale oder auch La Titi oder auch Ti – war neun Monate zuvor nach Puerto Inírida gekommen und hatte sich bisher mit keinem Mann eingelassen und keine Freundschaften geschlossen. Von der Arbeit ging sie direkt zu einem gemieteten Schuppen in Hafennähe, in dem es nichts als eine Küche, ein Bad und eine Hängematte gab. Sie verließ ihn sonst nur, um das Unerlässliche zu kaufen, gönnte sich aber einen Moment der Entspannung, wenn sie jeden Samstag zur gleichen Zeit ins Caney ging, das einzige Tanzlokal am Hafen, und allein für sich tanzte, als schwebte sie weit über dem, was Ochoa als die Engstirnigkeit der verheirateten und die Verletzlichkeit der ledigen Frauen ansah.

Sie besaß eine Kraft, wie sie Ochoa bei einer gebildeten Frau aus der Stadt noch nie erlebt hatte, wirkte jedoch zugleich einem Schicksal ausgeliefert, dem unmöglich zu entkommen war, die einzigartige Verkörperung eines Heroismus, der ihn tief bewegte, da sie so bedingungslos bereit war, vor Trauer um eine tote Vergangenheit zu sterben und still und leise im hintersten Winkel dieses feuchten, dunklen Urwalds zu verschwinden.

Als Erstes täuschte Ochoa Malariafieber vor, nur damit er sie aus der Nähe und unter vier Augen sehen konnte. Er fand sie noch viel schöner als im Tanzlokal. Sie bewegte sich mit der Sicherheit einer gut ausgebildeten Krankenschwester, die sich ihrer Arbeit mit dem Ernst eines kleinen Mädchens bei einem wichtigen Spiel hingibt, und das beeindruckte ihn so sehr, dass er ihr nach zehn Minuten – er stand gerade auf der Waage – sagte, er habe gar nichts, er sei nicht krank, sondern habe das Fieber nur erfunden, um sie zu sehen.

Sie maß ihn von Kopf bis Fuß und lachte verächtlich, und er kam sich wie der vor, der er war: ein dicker Kerl in den Fünfzigern, einsam, langweilig und verzweifelt. Er ließ sich nicht einschüchtern, sagte ihr, seit zwei Monaten sei er jeden Samstagabend schon früh im Caney, trinke und wolle sie zum Tanzen auffordern, habe es aber bisher nie gewagt. Er wolle sie kennenlernen, deshalb habe er sie angelogen. Dann lud er sie für denselben Abend zum Essen ein, ins einzige Restaurant am Hafen, das sonst Bürokraten und Marinesoldaten vorbehalten war.

Evas Antwort kam prompt. Sie sei Krankenschwester, weder Idiotin noch Nutte, und sofern er nicht wirklich krank sei, solle er sie nicht mehr behelligen. Selbstverständlich tat der Dicke genau das Gegenteil. Diese Begegnung lehrte ihn, dass er sie nur würde erobern können, wenn er sie zum Lachen brachte oder durch exzessive Hartnäckigkeit ihr Mitleid erregte; also wartete er sieben Wochen lang dreimal wöchentlich um Punkt sieben vor der Tür der Gesundheitsstation und warf ihr bei jeder Begegnung Sätze eines verliebten Teenagers entgegen, wie aus einer kitschigen Telenovela, so wenig das zu seinem Aussehen oder seinem Beruf auch passen mochte: Die ganze Woche über habe er sich bemüht, krank zu werden, er glaube, sein einziges Leiden sei das Liebesleiden; wenn er sie nicht sehe, lohne sich für den restlichen Tag das Leben nicht.

Der dicke Ochoa war gleichermaßen beliebt wie gefürchtet, auch wenn alle an diesem Flusshafen und an den anderen Häfen im Südosten wussten, dass der Löwenanteil des Geschäfts, der gewaltige Fluss Guaviare, nicht seinen Arbeitgebern gehörte, sondern dem Paramilitär Víctor Carriazo. Der war als El Minero bekannt, denn bevor er sich zum Herrn über ein Fünftel des Weidelands in den Llanos Orientales, über den Kokahandel in den Ausläufern der Cordillera Oriental, über den Waffenhandel und die Steuern für die Öltanker aufgeschwungen hatte, war er im Besitz der reichen Smaragdminen der Hochebene gewesen.

Die Goldbagger waren seine letzte Eroberung, und unter seine Kontrolle hatte er sie mit der gleichen List, der gleichen eisernen Faust gebracht, die ihn zum Herrn über alles andere gemacht hatte. Zwölf Goldbagger auf dem Guaviare gehörten ihm, und zwar die besten. Die dreizehn übrigen hatten andere Eigentümer, sie ankerten in kleineren Nebenflüssen oder ruhigen Flussarmen tiefer im Urwald, gehörten Leuten, die bereit waren, alles für einen minimalen Gewinn zu riskieren, und wurden von blutjungen Minenarbei¬tern bewirtschaftet, die nichts zu verlieren hatten und vom Leben in diesen Urwald getrieben worden waren, für kaum mehr als ihr Brot.

Die Chefs des dicken Ochoa waren andere, zwei Brüder aus der Karibik, Los Lindos genannt, die heimlichen Herren über den illegalen Kraftstofftransport an der Ostgrenze, über die Schutzgelder der Lastwagenfahrer aus dem Norden und Osten, über große Goldminen im Darién-Dschungel und über kleinere Bagger auf dem Inírida; gelegentlich investierten sie aber auch in die beträchtlichen Kokainsendungen über den Pazifik nach Mexiko. Sie waren nicht weniger listig als El Minero, und ihre Armee war fast ebenso groß, nur in unabhängigen Einheiten über den ganzen Süden und Osten des Landes verteilt.

Der Dicke stammte aus einem der wenigen friedlichen Weiler der Cordillera Central und hatte sein Leben lang für Los Lindos gearbeitet. Mit dreizehn war er vor den Misshandlungen des Vaters von zu Hause geflohen, und seine Abenteuerlust hatte ihn in die Llanos Orientales geführt, wo er ganz unten in der Organisation begann, als einfacher Gehilfe der Banden, die die Lastwagenfahrer einschüchtern sollten. Sein Charisma, seine Lust an der Gefahr und sein sympathisches Wesen hatten ihn schnell zum Vorarbeiter der Goldbagger im Chocó gemacht, dann zum Logistikleiter des Kraftstoffdiebstahls an der Ostgrenze.

Wie alle erfolgreichen Männer auf dem illegalen Markt verstanden Los Lindos die Regeln der Revierkontrolle. Sie kamen den Interessen von El Minero nicht in die Quere, betraten kein Guerilla-Gebiet, räumten widerspruchslos das Gelände, wenn es eine der paramilitärischen Armeen benötigte, bezahlten Polizei wie Militär, was sie verlangten, mieden die großen Mafiosi, und ihre einzige Verbindung zum Drogenhandel bestand in höchstens sporadischen, stets anonymen Investitionen über Strohmänner und nur in Ladungen, die besonders rentabel und sicher waren.

Durch Bestechung der nötigen Politiker hatten sie ein kriminelles Imperium errichtet, verzweigt und unauffällig, von dem die Medien nichts wussten, nur seine Opfer, und das sich in den Schlupfwinkeln versteckte, in die der Staat nicht reichte. Als Lohn für seine vorbildliche Organisation des Kraftstoffdiebstahls und für seine Zähigkeit übertrugen Los Lindos Ochoa nur fünfzehn Jahre, nachdem er für sie zu arbeiten begonnen hatte, die Verwaltung aller Schürfungen auf den drei rentablen Füssen des Orinoco-Beckens. Zusätzlich zu seinem hohen Gehalt erhielt er nun großzügige Provisionen, wenn die Gesamtproduktion die Erwartungen überstieg.

In der achten Woche, als Ochoa sein Werben schon aufgeben wollte, sagte er zu Eva, wenn sie nicht mit ihm ausgehe, müsse er sich wohl oder übel ein Messer in den Leib rammen. Er sah den Anflug eines Lächelns auf ihrem Gesicht und beschloss, aus dem Scherz Wirklichkeit zu machen. Am nächsten Montagmorgen um sechs bohrte er sich so selbstverständlich und entschlossen, wie er in allem vorging, ein kurzes Messer in den Schenkel. Da er durch die Wechselfälle des Krieges in der Anatomie bewandert war, zerschnitt der Stich weder Sehnen noch Bänder. Das Messer ließ er stecken, der Knauf ragte aus der blutigen Wunde. Damit es dramatischer aussah, hatte er sich eine kurze Sporthose angezogen, die er als Pyjama benutzte, und so trat er auf die Straße: Short, Pistole im Gürtel, entblößter Wanst und das ewig gleiche Lächeln eines verschmitzten Kaninchens, trotz Schmerz und Hinken.

Ernster und verärgerter denn je, blieb Eva nichts anderes übrig, als ihn auf eine Pritsche zu legen, ihm die Pistole abzunehmen und das Messer herauszuziehen, während er vor Schmerz auflachte und einen Blick von ihr aufschnappen wollte. Noch am selben Abend stellte er sie vor die Wahl. Und zwang sie schließlich, nachzugeben: Entweder gehe sie mit ihm am Freitag essen und tanzen, oder der nächste Stich wandere in den Hals und sie verliere den besten Mann im ganzen Urwald des Orinoco. Sie lachte nicht, hielt nicht in ihrem Tun inne, blickte ihm nicht in die Augen, antwortete jedoch, als handelte es sich um ein Rechtsgeschäft, sie willige ein, aber nur, weil es ihre Pflicht als Krankenschwester sei, das menschliche Leben zu schützen, selbst das Leben eines verrückten Dicken.

Diese Feststellung war ein Scherz, der ernste Scherz einer Frau, die für ihre jungen Jahre allzu viel Leid erfahren hatte, aber letztlich ein Scherz, und Ochoa verließ die Gesundheitsstation strahlend vor Glück und kam fünf Minuten später mit einem riesigen Strauß der einzigen Blumen zurück, die es am Orinoco gab und die keine Blumen waren: die Wildblumen von Inírida, wie glühende Kohlen, die in den Sümpfen so schwer zu finden waren.

Am nächsten Freitagabend um sieben holte Ochoa Eva in ihrem Schuppen ab. Der Dicke fragte nach dem Mädchen Abril, und sie entgegnete mit ihrer Krankenschwestermiene, das gehe ihn nichts an, antwortete aber trotzdem, als sei das Gegenteil der Fall: Abril schlafe, Abril sei groß genug, um allein zu bleiben, es gebe eine befreundete Nachbarin. Und sie gingen. Er in seinem besten Hemd und seiner besten Hose, sie in Jeans und einem verschlissenen T-Shirt, als wollte sie damit zeigen, dass nichts davon ernst war, dass sie sich nur einen weiteren Verwundeten in der Notaufnahme ersparen wollte. In Ochoas Augen war sie die schönste Frau der Welt und musste sich keine teuren Kleider anziehen, weder damals noch später, und als er ihr das sagte, erhielt er als Antwort nur ein verächtliches Lachen.

Das nahm er für ein gutes Zeichen, und nach einem endlos langen Schweigen sagte er ihr auf dem Weg zum Caney, ohne abzuwarten, bis er sie besser kannte oder betrunken war, was er über sein Leben dachte. Das Leben ist für niemanden einfach, schon gar nicht in meinem Beruf, Eva. Meinen besten Freund hat ein besoffener Guerillero mit der Machete zerfetzt. Meine beiden treusten Mitarbeiter, die noch Kinder waren, wurden von den Paramilitärs gefoltert und auf dem Dorfplatz exekutiert, vor den Augen ihrer Familien. Meine einzige Frau wurde vergewaltigt und lebend in den Fluss Vichada geworfen, nie kam heraus, wer es getan hatte und warum. Sich nicht mehr auf andere einlassen ist die einfache Lösung, die der Feiglinge.

Nachdem er dieses schreckliche, unpassende Diktum ausgesprochen hatte, schlug er ihr, als bereits die Lichter des Caney ihre Gesichter erhellten, eine Wette vor. Wenn ich es in einem Monat nicht schaffe, Sie aus Ihrer Höhle zu locken, verlasse ich das Dorf für immer.

Das Werk der Verführung dauerte genau den Monat, den Ochoa als Frist für die Wette gesetzt hatte. Während der letzten fünf Tage war er überzeugt, verloren zu haben. Diese Willenskraft, die ihm am meisten an ihr gefiel, schien sich auf ewig der Selbstzerstörung zu widmen, und als er sich am letzten Nachmittag für den Tanzabend fertig machte, fragte er sich unter der Dusche, ob er wirklich den Mut aufbringen werde, sie ziehen zu lassen, sie nie wieder zu sehen.

Zum ersten Mal in seinem Leben, das merkte er nun, hatte er wirklich Angst und begriff, während er sich parfümierte und den Kragen seines einzigen Hemdes zurechtrückte, dass er sie nicht nur nicht hatte überzeugen können, sich der Welt zu öffnen, am Leben teilzunehmen, sondern dass er sich bei seinem Rettungsversuch verliebt hatte und nun nicht einmal mehr darüber lachen konnte, da, vor dem Spiegel (ja, über sich selbst, über ihre tragische Entschlossenheit, über seine kitschige Verliebtheit).

Auf dem Weg zum Caney sah er sie im Geist vor sich, dünn, verschwitzt, angetrunken am selben Tisch wie immer, und begriff, dass es keinen Ausweg für ihn gab und sich das, was er für einen Einsatz gehalten hatte, wie ihn eine solche Frau verdiente, einen ausreichend hohen, in eine Falle verwandelt hatte, der er nicht mehr mit heiler Haut würde entkommen können.

Im Caney setzte er sich allein an einen Tisch und bestellte eine Flasche weißen Rum. Binnen einer halben Stunde hatte er bereits drei Einladungen an andere Tische abgelehnt, dem spöttischen Blick der Neugierigen getrotzt, sich mehrere nicht eingehaltene Fristen gesetzt, nach denen er abziehen wollte. Eva tauchte nicht auf. Um elf kamen die Schürfer von den Schiffen, die Schürfer, die nicht zu Los Lindos gehörten, und bemächtigten sich als kompakte Gruppe, dreckig und laut, dreier Tische, von denen sie die anderen Betrunkenen mit einer Mischung aus Hass und Neugier musterten.

Die Abiturienten tranken bereits seit einer halben Stunde unter dem gewaltigen Palmendach des Caney und hörten den Geschichten der Schürfer zu, als die Schülerinnen eintrafen. Die Abiturienten wollten sich eine ins Bett holen, egal welche, egal wie. Die Mädchen waren fünfzehn, sechzehn Jahre alt, wie sie, ebenfalls noch jungfräulich und somit unerreichbar, aber es waren auch die einzigen Körper in Reichweite, und die Abiturienten waren überzeugt, dass sie vor Ablauf des Jahres wissen würden, was es bedeutete, ins Innere einer Frau vorzudringen. Die Schülerinnen, ernst und still, wussten natürlich, dass diese Männer sie begehrten, aber nicht nur sie, sondern alle Männer im Dorf, die im paarungsfähigen Alter waren. In Puerto Inírida, wie in allen Dörfern im Süden (und wie in den Minen der Cordillera, in den Küchen der Mafiosi, in den Baracken der Guerilleros, in den paramilitärischen Lagern, in den Hütten vor den Kasernen, in den Weilern der Pachtbauern) und nur abgesehen von wenigen isolierten Vierteln der Städte, war eine Frau volljährig, sobald sie sich fortpflanzen konnte.

Die Mädchen, diese Mädchen aus Puerto Inírida, die so sehr den erwachsenen, abgehärteten Frauen glichen, waren keineswegs leichte Beute. Sie wuchsen abertausend Kilometer von den ersten Dörfern der Ebene entfernt auf, trotzten allein der Langeweile, ihren Familien, dem Urwald, all den Jägern und waren überzeugt, selten zu Recht, dass sie sich ohne fremde Hilfe verteidigen konnten.

Um Mitternacht waren die Abiturienten schon mehr als betrunken. Einer, der am kindlichsten wirkte, sagte den Schürfern, sie sollten noch mehr Abenteuer erzählen, sollten alles beschreiben, und kam dabei ihren Gesichtern, ihren Dolchen allzu nahe. Dieser Junge, vom Schnaps ermutigt, musste sich beherrschen, es nicht laut zu sagen: dass sie logen, dass die Arbeit auf den Goldbaggern die schlimmste von allen war, als würde man Scheiße auf dem Grund einer Grube umrüh¬ren. Sie sollten es zugeben: Seit vier Monaten steckten sie in den tiefsten Tiefen des Ur¬walds, leisteten Zwölf-Stunden-Schichten unter Wasser, ihre Haut löste sich in Fetzen, sie atmeten im Dunkeln durch ein Luftrohr, wurden von Parasiten zerfressen und halb taub über dem Motorenlärm, denn Tag und Nacht spuckten die Maschinen Schlamm.

Sie sollten auch davon erzählen, wenn sie schon so gesprächig waren: dass sie jetzt, nach vier Monaten, ein kleines Vermögen erhalten würden, ja, doch nur als Lohn dafür, überlebt zu haben, wo andere gestorben waren. Sie sollten es eingestehen, wenn sie es denn wussten: dass die Minenbesitzer, die sie in Motorbooten zu den schlimmsten Biegungen der Flüsse brachten, die ihnen am Ende das Bündel Geldscheine überreichten und die zehn Gramm Gold, ebenso die Besitzer der drei Billardsalons und des Lebensmittelmarktes waren, wo sie bis zum letzten Centavo alles wieder ausgeben würden (bis es nichts mehr zu kaufen gab, bis die Verzweiflung so groß wurde, dass sie in die Hölle der Goldbagger zurückkehren mussten).

Trotz der Betrunkenen und der laut aufgedrehten Vallenatos unter dem Pavillondach waren alle friedlich geblieben, als Eva endlich kam. Die Abiturienten hatten bis Mitternacht erfolgreich Streitigkeiten vermieden, hatten ihre Getränke bezahlt und nicht gegrölt, die Schürfer hatten niemanden angegriffen, und nun erschien ihr Lohn in Gestalt von Eva Díaz, die über dem Betontreppchen zu schweben schien.

Wie immer tanzte sie kurz für sich allein, bevor sie sich zu dem Dicken an den Tisch setzte. Dort saßen sie fast eine halbe Stunde schweigend, sahen den Schülern, den Kahnfahrern, den Schürfern beim Tanzen zu. Und sie tranken. Eine halbe Flasche Rum, dann noch eine halbe und mehrere Bier.

Der Dicke war bereits in der Dumpfheit des Suffs versunken und fragte sich, ob er nach Hause gehen und schlafen oder Eva zum Schuppen begleiten sollte in ihrer vielleicht letzten gemeinsamen Nacht, als er ihre Hand spürte, winzig, leicht wie ein Vogel, die sich auf seine legte. Sie tanzten. Das Stück, das gerade gespielt wurde, und das nächste. Und noch eins. Zuerst schwankend vor Trunkenheit, dann sich fest in die Augen blickend. Nach dem dritten Stück ging Eva, ohne seine Hand loszulassen, zum Tisch, steckte die nöti¬gen Geldscheine unter den Aschenbecher und führte ihn zu den Hafenstufen.

Sie setzte sich, wartete, bis er es ebenfalls tat, legte ihm die federleichte Hand in den Nacken, zog ihn zu sich, als wäre sie der Mann in den Fünfzigern und er die traurige junge Frau, und küsste ihn. Er, verblüfft, vom Alkohol betäubt, konnte nur stillhalten, den Mund leicht öffnen und sie gewähren lassen. Als der Kuss vorüber war, lang und zart, ließ sie ihn los, wandte den Kopf zum schwarzen Flusswasser, und ohne ihn anzublicken, erklärte sie es ihm.

Sie würden zusammen sein. Ihr Vertrag als Krankenschwester laufe in sechs Monaten aus. Wenn sie sich bis dahin nicht in ihn verliebt habe, werde sie mit ihrer Tochter den Urwald verlassen, Richtung Cordillera, Karibik oder Pazifikküste. Wenn doch, würden sie zusammenleben. Was dann geschehen werde, könne sie nicht vorhersehen. Sie schwieg, und sie blieben da sitzen, ja, blickten zum mondlosen Himmel, auf den Fluss, auf die schwarzen Umrisse des Urwalds: ohne eine Berührung, ohne ein Wort, beide im Wissen, dass sie im geteilten Schweigen einen Pakt besiegelten und dass das eine gute Nachricht war.

Damals wussten sie nicht (würden es aber sehr bald wissen, wenn es bereits zu spät sein sollte), dass ihr Schicksal von Leuten abhing, die sie nie zu Gesicht bekommen hatten: von einem Paramilitär und seiner Treffsicherheit, von einem großzügigen Gouverneur, von einem Jungen, der Mafioso sein wollte, von einer Zuhälterin, die wie eine gütige Großmutter aussah. Und zu ihrem Unglück wussten sie auch nicht, dass sie vom Tod nur ein Laut trennte, der schlimmste aller Laute, ein Brüllen aus den Schatten des Sumpfes und mit ihm die Drohung, dass etwas hervorsprang und in einer Sekunde all die zerbrechlichen Regeln der bekannten Wirklichkeit zerfetzte.

Dieser Roman beruht auf wahren Begebenheiten, die sich in Puerto Inírida, Kolumbien, zwischen dem 17. und 21. November 1999 zugetragen haben.

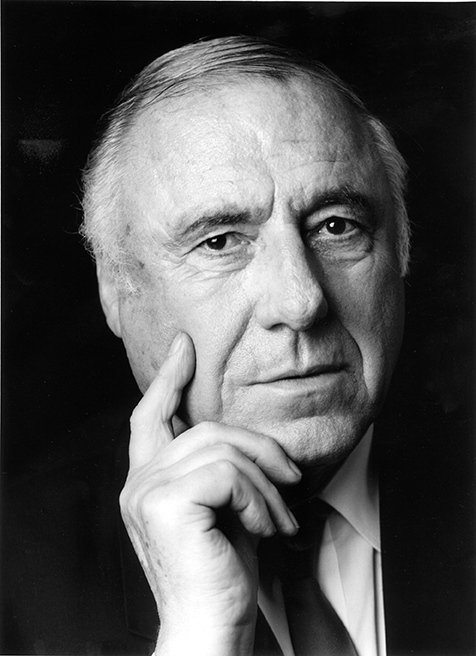

Antonio Ungar was born 1974 in Bogotá. His novels are translated into seven languages and his short stories have been included in more than twenty anthologies in five languages. His novel »Tres ataúdes blancos«, was awarded in 2010 with the prestigious Herralde Prize, and was short-listed for the Rómulo Gallegos Prize in 2011. Other prizes and distinctions include representing Colombia in the IWP Residence (2005), representing Colombia in the Granta Magazine Latin-American Anthology (2007), being short listed for the 2008 Courier International Prize (second best foreign book published in France), getting the National Journalism Prize Simón Bolívar (2005). His last two novels, »Mírame« (2019) and »Eva y las fieras« (2022), are currently being translated into French.