Antonio Ungar: »Eva y las fieras«

Eva y las fieras

Fragmento

La bala entró justo bajo la clavícula, pero Eva no sintió ningún dolor. Oyó el ruido de la carne desgarrándose, el ruido de su cuerpo cayendo al fondo. Se miró el hombro y no notó nada hasta cuando el pecho y la espalda empezaron a mojarse. Se preguntó si sería el agua estancada en la canoa, la sintió demasiado caliente. Consiguió levantar la cabeza unos centímetros, los suficientes, y la visión de la sangre y el golpe del dolor le llegaron al mismo tiempo. Un dolor como ningún otro: demasiado fuerte para los gritos, para las lágrimas, un dolor que le impidió volver a moverse y casi la asfixia. Como si no estuviera ahí, como si tanto dolor la hubiera sacado de su cuerpo, se preguntó si la bala le habría atravesado el corazón, si le habría reventado una arteria.

Tal vez era así como se acababa todo. Tal vez esa era su muerte: tendida en un charco de sangre, en el fondo de una canoa a la deriva, en lo más profundo de las selvas del Orinoco. Sintió entonces una placidez muy dulce y recordó, antes de perder la conciencia, el viaje liviano de su primera dosis de heroína. Se rio en voz alta. Su primera dosis de heroína. Se rio más fuerte cuando oyó su propia risa. Y se dejó ir.

Nadie en el puerto conocía su primer nombre. Era Ochoa, era gordo y se declaraba embajador de las dragas de oro en los ríos Atabapo, Inírida y Guainía. Un jueves por la tarde, bajo las últimas gotas de un aguacero despiadado, apareció jadeando y cojeando en las escalinatas del Puesto de Salud. Desde el principio fingió una enfermedad vaga y generalizada, muy parecida a una real del trópico, aunque la única enfermedad que tenía era una necesidad desesperada, vertiginosa, nunca antes probada, de conocer a una mujer. A una mujer específica, viva, que respiraba entre las cuatro paredes del Puesto de Salud.

La enfermera Eva, alias Vale, alias La Titi, alias Ti, había llegado a Puerto Inírida nueve meses antes, y desde entonces no se había juntado con ningún hombre ni había hecho amigos. Se iba directamente del trabajo a un galpón que alquilaba cerca del puerto en el que sólo había una cocina, un baño y una hamaca. No salía más que para comprar lo indispensable y su único momento de descanso consistía en ir todos los sábados a la misma hora al Caney, el único bailadero del Puerto, para bailar sola, como flotando, muy por encima de lo que Ochoa veía como la mezquindad de las mujeres casadas y la vulnerabilidad de las solteras.

Tenía una fuerza que Ochoa nunca había visto en una mujer educada y de ciudad, pero al mismo tiempo parecía completamente entregada a un destino imposible de evadir, portadora única de un heroísmo que a él le pareció muy conmovedor, absolutamente dispuesta a morir de tristeza por un pasado muerto y a desaparecer sin pena ni gloria en uno de los últimos rincones de esa selva húmeda y oscura.

Lo primero que hizo Ochoa fue fingir fiebres de malaria, solamente para poder verla de cerca y en privado. Le pareció mucho más linda que en el bailadero. Se movía con esas maneras firmes de enfermera bien formada, entregada a su trabajo con la seriedad absoluta de una niña en un juego importante, y eso lo impresionó lo suficiente como para decirle, pasados diez minutos, subido en la balanza, que no tenía nada: que no estaba enfermo, que había inventado lo de las fiebres para poder verla.

Ella lo miró de arriba abajo con una risa despectiva y lo hizo sentir como lo que era: un cincuentón gordo, solo, aburrido y desesperado. Él no se dejó amedrentar. Le dijo que las noches de todos los sábados de los últimos dos meses los había pasado bebiendo desde muy temprano en el Caney, queriendo poder sacarla a bailar pero sin atreverse. Le dijo que quería conocerla, que por eso le había mentido. La invitó a comer, esa misma noche, en el único restaurante del puerto, reservado para burócratas y miembros de la marina.

Eva le respondió inmediatamente. Que era una enfermera, no una idiota ni una puta, y que a menos de que tuviera una enfermedad real, no volviera a buscarla. El Gordo, claro, hizo exactamente lo contrario. Ese encuentro lo hizo entender que sólo podía conquistarla haciéndola reír o haciendo que se compadeciera de su insistencia desproporcionada, así es que tres veces a la semana, durante siete semanas, la esperó a las siete en punto en la puerta del Puesto de Salud, y en cada encuentro le soltó palabras de adolescente enamorado, de mala telenovela, que no coincidían con su aspecto ni con su oficio: que había estado toda la semana intentando enfermarse, que creía que el único mal que tenía era mal de amores, que si no podía verla no valía la pena vivir el resto del día.

El Gordo Ochoa era querido y temido por partes iguales, aunque todos, en ese puerto fluvial y en los demás del suroriente, sabían que lo mejor del negocio, el inmenso río Guaviare, no les pertenecía a sus patrones, sino al paramilitar Víctor Carriazo. Conocido como ‘El Minero’, antes de ser el dueño de una quinta parte de la tierra ganadera de los Llanos Orientales, del comercio de coca en las estribaciones de la cordillera Oriental, del comercio de armas y de los impuestos a los petroleros, había sido el patrón de las riquísimas minas de esmeraldas del altiplano.

Las dragas de oro eran el resultado de su última conquista y usaba para su control la misma astucia y el mismo puño de hierro que lo habían hecho dueño de todo lo demás. Doce dragas del río Guaviare eran suyas, las mejores, otras trece tenían dueños propios. Ancladas en afluentes menores y en caños quietos, selva adentro, pertenecían a quien estuviera dispuesto a arriesgarlo todo a cambio de ganancias mínimas, y eran explotadas por mineros jovencísimos, sin nada que perder, acorralados por la vida en esa selva a cambio de comida y poco más.

Los jefes del Gordo Ochoa eran otros, dos hermanos caribeños apodados los Lindos, dueños silenciosos del transporte ilegal de gasolina por las fronteras orientales, de las extorsiones a los camioneros del norte y del oriente, de minas grandes de oro en las selvas del Darién, de dragas menores en el Inírida e inversores ocasionales en los envíos importantes de cocaína a México por el Pacífico. Eran tan astutos como El Minero y tenían un ejército casi tan grande pero partido en unidades independientes, regado por todo el sur y el oriente del país.

El Gordo había nacido en uno de los pocos caseríos pacíficos de la Cordillera Central y toda su vida había trabajado para los Lindos. Se había ido de la casa a los trece años, huyendo de un papá maltratador, y su gusto por la aventura lo había llevado a los Llanos Orientales, en donde había empezado en lo más bajo de la organización, como ayudante raso de las bandas encargadas de amedrantar a los camioneros. Su carisma, su gusto por el peligro y su simpatía lo habían hecho muy pronto capataz de dragas de oro en el Chocó, y después coordinador de la logística del robo de gasolina en la frontera oriental.

Como todos los hombres exitosos de la economía ilegal, los Lindos entendían muy bien las reglas del control territorial. No se metían con los intereses del Minero, no entraban en zonas guerrilleras, siempre entregaban sin discutir las tierras que cualquiera de los ejércitos paramilitares necesitara, pagaban a los policías y a los militares lo que quisieran cobrarles, evitaban a los mafiosos grandes y su única relación con el narcotráfico eran inversiones muy esporádicas y siempre anónimas, a través de testaferros, en cargamentos que fueran especialmente rentables y seguros.

Comprando a los políticos necesarios habían construido un emporio criminal compartimentado y de bajísimo perfil, desconocido para la prensa, conocido solamente por sus víctimas, escondido en todos los rincones a los que el Estado no llegaba. Como premio por su manejo impecable del robo de gasolina y por su capacidad de supervivencia, y sólo quince años después de haber empezado a trabajar con los Lindos, Ochoa había recibido la administración de todas las operaciones de minería en los tres ríos rentables de la cuenca del Orinoco. Su salario seguía siendo altísimo, pero además ahora recibía comisiones generosas cuando la producción conjunta superaba lo esperado.

A la octava semana, a punto de abandonar el cortejo, Ochoa le dijo a Eva que, si no aceptaba salir con él, no le quedaría más remedio que darse una puñalada. Vio un atisbo de sonrisa en su cara, así es que decidió hacer realidad el chiste. El lunes siguiente, a las seis de la mañana, con la misma naturalidad y decisión con la que hacía todo, procedió a clavarse un cuchillo corto en un muslo. Versado en anatomía gracias a los vaivenes de la guerra, la puñalada no le rompió tendones ni ligamentos y el cuchillo quedó ahí clavado, con el mango saliendo de la herida ensangrentada. Para completar el efecto buscado se había puesto una pantaloneta que usaba de pijama y salió así a la calle: pantaloneta, pistola al cinto, barriga al aire y la misma sonrisa de conejo pícara de siempre, a pesar del dolor y de la cojera.

Más seria y más molesta que nunca, Eva no tuvo más remedio que tenderlo en una camilla, quitarle el revolver y sacar el cuchillo mientras él soltaba carcajadas de dolor y seguía buscando una mirada suya. Esa misma noche se lo dejó claro. Y por fin la hizo ceder. O iba con él a comer y a bailar el viernes, o la siguiente puñalada iba al cuello y se perdería del mejor hombre que había en toda la selva del Orinoco. Ella no se rio, no dejó de hacer lo que estaba haciendo, no lo miró a los ojos, pero le respondió, como definiendo una transacción legal, que aceptaba y que lo hacía solamente porque su deber como enfermera era el de proteger la vida humana, aunque esa vida fuera la de un gordo loco.

La afirmación era un chiste, el chiste serio de una mujer que había pasado por demasiado dolor para ser tan joven, pero un chiste al fin y al cabo, y Ochoa dejó el Puesto de Salud con la cara iluminada de dicha, para volver cinco minutos después con un ramo inmenso de las únicas flores que existen en el Orinoco, que no son flores: las silvestres del Inírida, como carbones encendidos, tan difíciles de conseguir en los pantanos.

El viernes siguiente a las siete de la noche Ochoa recogió a Eva en su galpón. El Gordo le preguntó por la niña Abril, y con cara de enfermera ella le dijo que no era asunto suyo, pero al mismo tiempo le respondió como si sí lo fuera: Abril estaba dormida, Abril era lo suficientemente grande como para quedarse sola, había una vecina amiga. Y se fueron. Él con la mejor camisa y el mejor pantalón que tenía, ella con bluyines y una camiseta medio desteñida, como diciendo que nada de eso iba en serio, que sólo lo hacía para ahorrarse otro herido en la sala de emergencias. Era la mujer más linda del mundo en los ojos de Ochoa, así es que no era necesario que se pusiera ropa cara, ni entonces ni nunca, y así se lo dijo, obteniendo como única respuesta una risita despectiva.

La interpretó como un buen síntoma y mientras caminaban al Caney, después de un silencio larguísimo, le dijo lo que pensaba de su existencia, sin esperar a conocerla más ni a estar borrachos. La vida no es fácil para nadie, pero mucho menos en mi trabajo, Eva. A mi mejor amigo lo mató a machetazos un guerrillero borracho. A mis dos empleados más fieles, unos niños, los torturaron y los fusilaron los paramilitares en la plaza de un pueblo, frente a sus familias. A mi única mujer la violaron y la tiraron viva al río Vichada, nunca se supo quién ni porqué. No volver a relacionarse con nadie es la salida fácil, la de los cobardes.

Y soltada esa sentencia atroz y salida de contexto, le propuso una apuesta, mientras las luces del Caney ya iluminaban sus caras. Si antes de un mes no soy capaz de convencerla de salir de su cueva, me largo de este pueblo para siempre.

El trabajo de seducción tardó exactamente el mes que Ochoa había propuesto como plazo para la apuesta. Durante los últimos cinco días estuvo convencido de haber perdido. Esa fuerza de voluntad, que era lo que más le gustaba de ella, parecía estar enteramente comprometida con el propósito de la autodestrucción, así es que la última tarde, bajo la ducha, preparándose para el baile, se preguntó si realmente tendría el valor de dejar que lo abandonara, de no verla más.

Cuando se dio cuenta de que realmente estaba asustado, por primera vez en la vida, mientras se perfumaba y se enderezaba el cuello de la única camisa, entendió que no solo no había podido convencerla de abrirse al mundo, de seguir viva, sino que en el proceso de intentar salvarla se había enamorado y que ya no podía ni siquiera reírse de eso, ahí, en el espejo (de sí mismo, así, de la determinación trágica de ella, de su enamoramiento de telenovela).

Mientras caminaba hacia el Caney imaginándola, flaca, sudorosa, medio borracha en la mesa de siempre, entendió que ya no se podría librar, y lo que le había parecido un desafío como el que una mujer como ella se merecía, lo suficientemente difícil, se le había convertido en una trampa de la que ya no saldría entero.

Llegado al Caney se sentó solo en una mesa y pidió una botella de ron blanco. Pasada media hora había rechazado tres invitaciones a otras mesas, había enfrentado la mirada socarrona de varios curiosos, se había puesto varios plazos incumplidos para largarse. Eva seguía sin aparecer. A las once habían llegado los mineros recién bajados de las barcas, los mineros que no les pertenecían a los Lindos, y en un solo grupo sucio y ruidoso, se habían apoderado de tres mesas desde las que miraban con una mezcla de odio y curiosidad a todos los demás borrachos.

Los bachilleres llevaban ya media hora bebiendo bajo el inmenso techo de palma del Caney, oyendo las historias de los mineros, cuando empezaron a llegar las colegialas. Los bachilleres querían llevarse a alguna a la cama, no importaba a cuál, no importaba cómo.

Tenían quince o dieciséis años como ellos y eran vírgenes también y por eso inalcanzables, pero también eran los únicos cuerpos posibles y los bachilleres estaban convencidos de que antes del fin de año sabrían lo que era estar dentro de una mujer.

Las colegialas, siempre serias, silenciosas, se sabían deseadas por esos hombres, claro, pero además por todos los del pueblo en edad de apareamiento. En Puerto Inírida, como en todos los pueblos del sur (y como en las minas de la cordillera, en las cocinas de los mafiosos, en los cambuches guerrilleros, en los campamentos paramilitares, en los arrabales de los cuarteles, en los caseríos de los colonos), afuera de pocos barrios ciegos en las ciudades, una mujer era mayor de edad cuando podía reproducirse.

Las niñas, esas niñas de Puerto Inírida tan parecidas a mujeres mayores y curtidas, no eran fáciles. Estaban creciendo a miles de kilómetros de los primeros pueblos llaneros, enfrentándose solas al aburrimiento, a sus familias, a la selva, a todos los depredadores, y estaban convencidas, casi nunca con razón, de que podían defenderse sin ayuda.

A las doce los bachilleres ya estaban muy borrachos. El que parecía más niño les decía a los mineros que le contaran más aventuras, que se lo describieran todo, acercándose demasiado a sus caras y a sus puñales. Se controlaba, ese niño envalentonado por el trago, para no decirlo: que mentían, que dejaran de mentir, que el trabajo en las dragas del oro era el peor de todos, que era como remover mierda del fondo de un pozo. Que lo confesaran: llevaban cuatro meses metidos en lo más profundo de la selva, haciendo turnos de doce horas debajo del agua, con la piel cayéndoseles a jirones, respirando a oscuras por un tubo, devorados por parásitos y ensordecidos por el ruido de los motores que escupía barro todo el día y toda la noche.

Que lo dijeran, si estaban tan habladores: que ahora, acabados los cuatro meses del turno, recibirían una pequeña fortuna, sí, pero solamente como premio por haber sobrevivido en donde otros habían muerto. Que lo admitieran, si lo sabían: los dueños de las minas, esos que los llevaban en lanchitas con motor a las peores curvas de los ríos, los que al final les entregaban los fajos de billetes y los diez gramos de oro, eran los mismos dueños de los tres billares y del mercado de abarrotes en los que se gastarían hasta el último centavo (hasta que no hubiera qué comprar, hasta que la desesperación fuera tan grande como para tener que regresar al infierno de las dragas).

A pesar de los borrachos y de los vallenatos a todo volumen bajo el quiosco, cuando por fin llegó Eva, todos se sintieron tranquilos. Los bachilleres habían conseguido evitar las peleas hasta las doce y no habían gritado y habían pagado lo bebido, los mineros no habían atacado a nadie y ahora el premio aparecía en la forma de Eva Díaz, casi flotando sobre las escalerillas de cemento.

Como siempre, bailó un poco sola, antes de sentarse en la mesa del Gordo. Después pasaron casi media hora en silencio, mirando a los estudiantes y a los lancheros y a los mineros que bailaban con sus parejitas. Y bebiendo. Media botella de ron y después otra media, y varias cervezas.

El Gordo estaba ya perdido en el embotamiento de la borrachera, preguntándose si debía irse a su casa a dormir o si debía acompañar a Eva hasta la puerta en esa que tal vez era su última noche juntos, cuando sintió la mano de ella, pequeñísima, liviana como un pájaro, posándose sobre la suya. Bailaron. La canción que estaba sonando y otra. Y otra más. Tambaleándose por la borrachera primero, mirándose a los ojos después. Cuando la tercera canción se acabó Eva fue hasta la mesa sin soltarle la mano, escondió bajo el cenicero los billetes que hacían falta y se lo llevó a los escalones del puerto.

Se sentó, esperó a que él hiciera lo mismo y puso esa mano ligerísima en su nuca y lo acercó como si fuera ella el hombre cincuentón y él la jovencita triste, y lo besó. Él, perplejo, anestesiado por el alcohol, sólo pudo quedarse quieto, abrir ligeramente la boca y dejarla hacer. Acabado el beso, larguísimo, dulcísimo, ella lo soltó, giró la cabeza para mirar las aguas negras del río, y sin mirarlo se lo explicó.

Estarían juntos. Su contrato de enfermera se acababa en seis meses. Si llegado ese plazo no se había enamorado de él, se iría de la selva con su hija, a la cordillera o al Caribe o al Pacífico. Si pasaba lo contrario, vivirían juntos. Lo que pasara después no podía preverlo. Entonces hizo silencio y se quedaron ahí, así, mirando el cielo sin luna, el río, la silueta negra de la selva: sin tocarse, sin abrir la boca, sabiendo los dos que en el silencio compartido se estaba sellando el trato, y que eso era una buena noticia.

Lo que no sabían entonces (y lo sabrían muy pronto, cuando ya fuera demasiado tarde) era que su destino dependía de gente a la que nunca habían visto: de la puntería de un paramilitar, de un gobernador magnánimo, de un niño con ambiciones de mafioso, de una proxeneta parecida a una abuela bondadosa. Y tampoco sabían, para su desgracia, que lo que los separaba de la muerte era solamente un rumor, el peor de los rumores, rugiendo entre las sombras de la manigua, amenazando con saltar y despedazar en un segundo todas las frágiles reglas de realidad conocida.

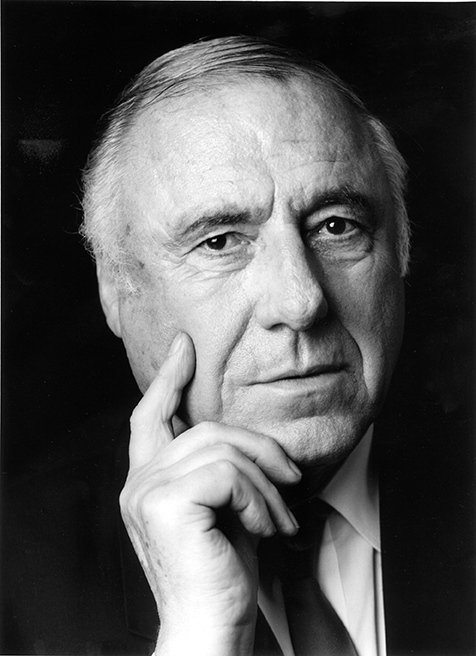

Antonio Ungar was born 1974 in Bogotá. His novels are translated into seven languages and his short stories have been included in more than twenty anthologies in five languages. His novel »Tres ataúdes blancos«, was awarded in 2010 with the prestigious Herralde Prize, and was short-listed for the Rómulo Gallegos Prize in 2011. Other prizes and distinctions include representing Colombia in the IWP Residence (2005), representing Colombia in the Granta Magazine Latin-American Anthology (2007), being short listed for the 2008 Courier International Prize (second best foreign book published in France), getting the National Journalism Prize Simón Bolívar (2005). His last two novels, »Mírame« (2019) and »Eva y las fieras« (2022), are currently being translated into French.