Vincenzo Latronico: »Die Ordnung herrscht in Berlin«

Die Ordnung herrscht in Berlin

Auszug aus: »La chiave di Berlino«

Aus dem Italienischen von Verena von Koskull

Auf Google Maps ist in Berlin immer 2009.

Damals schickte Google eine Autoflotte mit Fotokameras und Periskopen auf dem Dach in die europäischen Hauptstädte: Kreuzung für Kreuzung, Straße für Straße, knipsten sie Milliarden von Bildern, um eine digitalisierte Version der gelebten Stadt zu erstellen. Da sind sämtliche Fassaden, sämtliche Läden, die Gitterzäune der Parks, die Mülleimer Parkplätze Gehsteige.

Wie Borges’ Karte des Imperiums, hat ein solches Projekt mit dem Umstand zu kämpfen, dass, kaum biegt der Wagen um die Ecke, die Ecke sich verändert. Und so fährt die Flotte regelmäßig dieselben Straßen ab, um die wechselnden Läden, die entstandenen oder verschwundenen Gebäude zu fotografieren und die Erscheinung der Welt zu aktualisieren. Werden neue Bilder gemacht, bleiben die alten dennoch verfügbar, wie die Schichtungen eines Palimpsests: Auf der Karte von Bari, Malmö, Thessaloniki kann man eine Straße auswählen und sich, wie bei einem rückwärts laufenden Film, noch einmal ihr früheres Gesicht ansehen.

Das Palimpsest erschafft eine eigenwillige Temporalität. Unterschiedliche Gegenden derselben Stadt sind in verschiedenen Momenten fotografiert: Auf Google Maps vergeht die Zeit sprunghaft. Das Fenster deiner Großmutter gibt es in zwei Versionen, in der einen sind die Pflanzen lebendig, in der anderen tot wie sie. Es gibt ein Foto deines Hauses heute, da du allein dort wohnst; und eines, als du mit deinem Freund dort wohntest. Da ist sein Büro, aufgenommen vor der Festanstellung, als er noch im Praktikum war und du ihn immer am Eingang abholtest (du erkennst sein Fahrrad, angeschlossen an einem Pfahl davor); und dann sehr viel später, als er bereits gekündigt hatte; doch fehlt das Dazwischen, die Zeit, in der ihr zusammenlebtet und er dich auf seinen Dienstreisen betrog. Aber deinen damaligen Arbeitsraum gibt es, der verschwommene Schemen auf dem Balkon bist du, weinend am Telefon; seitdem ist die Google-Flotte nicht mehr vorbeigekommen, und so weinst du auf Maps immer noch.

Diese Temporalität ähnelt der tatsächlichen Empfindung beim Wandern durch die Straßen, in denen du aufgewachsen bist. Deine Vergangenheit ist dort, im Viertel einbeschlossen, jedoch nicht gleichmäßig über die Topografie verteilt: In dem Park warst du zwanzig; als du aus dem Hauseingang tratst, acht; in dem Laden vierzehn, aber damals war darin eine Spielothek… Auf den Fotos von Google Maps durchdringen die Zeiten einander auf die gleiche Weise, These und Antithese koexistieren. In derselben Stadt, in derselben Straße, seid ihr verliebt und geschieden, bist du noch nicht da und bereits wieder fort.

Nicht so in Berlin. Der deutsche Schutz der Privatsphäre hat dafür gesorgt, dass das Google-Projekt durch einen Hagel von Klagen gestoppt wurde: Nur die Fotos aus jener ersten Kampagne zwischen 2007 und 2009 sind geblieben. Der Tempelhofer Flughafen wird niemals zum Park werden und eine von Stacheldrahtspiralen umgebene Zementbrache bleiben; die Galerien meiner Freunde werden niemals schließen; keines der Häuser, in denen ich im Laufe eines Jahrzehnts gewohnt habe, wird jemals ein Haus sein, in dem ich gewohnt habe. Auf Google Maps verharrt Berlin immer im Jahr 2009, als der Mythos der Stadt auf seinem Höhepunkt war und ich mich eines Apriltages in ein Café setzte und ohne Grund beschloss, in ihr zu leben.

[…]

Diese Verlorenheit, dieses Gefühl der Leere, scheint unter meinen Freunden und Bekannten, ob in Italien oder in Berlin, allgegenwärtig zu sein – unter denen, die man in grober soziologischer Vereinfachung als Millennials bezeichnen könnte. Wir geben der Gentrifizierung die Schuld, die bei meinen Altersgenossen und -genossinnen, den ersten (wenn auch gewiss nicht den letzten) Vertretern einer Mittelschicht, für die das angestammte Recht auf Wohnen keine Gültigkeit mehr besitzt, tatsächlich ein beherrschendes Thema ist. Doch je mehr ich darüber nachdenke, desto stärker kommt es mir vor, als wäre die Stadt nur einer der Schauplätze eines sehr viel tiefgreifenderen, umfassenderen und epochalen Phänomens.

In denselben Jahren, in denen sich unsere Städte veränderten, vollzog sich eine weitere Wandlung: die Digitalisierung der Wirklichkeit. Die Anpassung nach oben und der Verlust der Einzigartigkeit haben nicht nur unsere Viertel gleichgemacht: Dasselbe ist in allen Bereichen unseres vom Internet vereinnahmten Lebens passiert.

Als ich in die Mittelstufe ging, fuhr eine Klassenkameradin von mir regelmäßig zu ihrem Vater nach London und kehrte mit den ausgefallensten, originellsten Klamotten zurück; die ganze Klasse empfand Neid und beinahe Ehrfurcht beim Gedanken an die Jeans aus London. Jetzt findet man die Jeans, die es in London gibt, natürlich auch im Netz und also auch in Matera, Marseille und Malchin. Der Neid ist eliminiert, was theoretisch bedeutet, dass Bedürfnisse befriedigt werden.

Es stimmt, sie werden befriedigt: Niemand träumt mehr von Jeans aus London, die er nicht haben kann. Aber der Preis dieser Befriedigung ist, dass es die Jeans aus London – eine Besonderheit, nicht, weil sie teuer, sondern weil sie einzigartig ist – nicht mehr gibt, ebenso wenig wie rare Musikalben, an die man nur herankommt, wenn man den Händler von seiner Leidenschaft überzeugen kann. Sämtliche Jeans sind bei Yoox oder Zalando zu haben; sämtliche Platten auf Soundcloud oder Spotify. Aus diesem Horizont unschlagbarer Vielfalt sind die Spitzen der Einzigartigkeit verschwunden, war doch diese Einzigartigkeit einer nicht wirtschaftlichen Verknappung geschuldet. Tatianas Jeans waren nicht teurer als andere, aber sie waren aus London; das Bootleg von Shelter kostete genauso viel wie jede andere Platte, aber man bekam es nur, wenn man bei genügend Konzerten auftauchte. Es gab Bars, von denen nur Eingeweihte über Mundpropaganda wussten und die durch lokale Suche auf dem Smartphone nicht zu finden gewesen wären; es gab diffuse Gegenden und Städte und Regionen, in denen es unmöglich gewesen wäre, sich mit Google Maps zurechtzufinden.

So gesehen, trägt eine nicht wirtschaftliche Verknappung zum Unerkennbaren und also zum Geheimnis bei. Das Geheimnis zeugt von fehlender Optimierung: Die Nachfrage übersteigt das Angebot, folglich kann mehr Wert geschöpft werden. Um ihn zu schöpfen, muss man die Möglichkeiten nach oben hin angleichen, was eine Qualitätssteigerung nach sich zieht, jedoch mit dem Verlust von etwas kaum Fassbaren einhergeht, das dem Leben Würze und Einzigartigkeit verleiht. Was man verliert, ist eine Geschichte, und genau die vermisste ich: Tatiana fährt nach London. Ich schaue im Plattenladen vorbei. Jemand biegt versehentlich falsch ab und entdeckt in einem Hinterhof eine Bar. Künstler verwandeln eine verlassene Fabrik in ein Museum. Andrea und ich verjagen eine Fledermaus aus unserer Wohnung mit dreizehn Fenstern.

Die mit dem schwindenden Geheimnis parallel einhergehende Digitalisierung unserer Leben ist ein Prozess der Entzauberung. Ebenso wie die Gentrifizierung; ebenso wie das Älterwerden. Für alle drei Prozesse ist meine Generation besonders sensibel: Eine Generation, die für ein zuvor angestammtes Recht kämpfen musste; die mit der Möglichkeit erwachsen wurde, das Leben auf beiden Seiten des digitalen Bruchs zu erkunden; die nun in die Jahre kommt. Wir sind es, die von Jeans aus London träumten; Plattenverkäufer bequatschten; Schule schwänzten, um bei Mariposa in der Fußgängerunterführung stundenlang für Konzertkarten anzustehen. Wir sind es, die nach Berlin zogen, angelockt wie Motten vom geheimnisvollen Licht des Überflusses, oder wie Feiglinge aus Dantes »Göttlicher Komödie«.

Waren das wirklich einzigartige Erfahrungen? Oder machten lediglich die zufällige Verknappung, die vom Markt nunmehr behobene Ineffizienz sie einzigartig? Oder waren sie in Wirklichkeit kein bisschen besonders, und einzigartig war nur unser damaliges Alter, das in der Erinnerung auf alles abfärbt, womit es in Berührung kam? Die Wandlung unserer Städte ähnelt der unserer Welt. Das Geheimnis ist aus beidem verschwunden; beide Wandlungen sind ununterscheidbar von der, die sich im selben Zeitraum in uns vollzog, die zwanzig waren und es nun nicht mehr sind

Aber hin und wieder denken wir daran zurück, ergeben uns den Sirenen der Wehmut und versuchen zu erinnern, wie es war, in dieser dreckigeren und disparaten Stadt aus blinden Flecken und Geheinissen zu leben, in einer Stadt, in der jeder Schritt vor die Tür einer potenziellen Entdeckungsreise gleichkam, weil es zwar Stadtpläne gab, aber kein Google Maps, auf dem in Berlin für immer 2009 sein wird. Wir surfen durch die Straßen und erkennen alles wieder, weil wir es in einem Moment besonderer Euphorie und Empfänglichkeit lebten, aber paradoxerweise auch, weil die dort abgebildete Stadt eine ist, in der wir noch nie gewesen sind und die uns mit ihrem Mythos lockt. Es ist der Mythos des Überflusses, einer an Leere so vollen Stadt, dass es dort einen verwaisten Flughafen und einen Laden gibt, in dem alles umsonst zu haben ist. Wollten wir diesen Laden suchen, könnten wir sicher sein, dass es ihn noch gibt; ebenso wie das Schriftbanner an seiner Hausfassade. Wir bleiben alle, steht noch immer darauf.

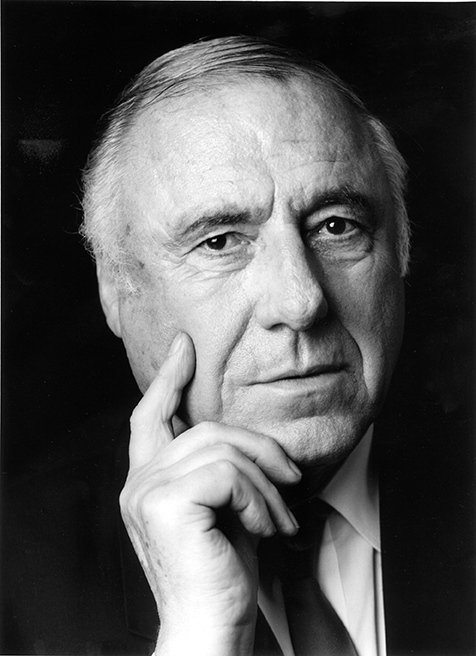

Vincenzo Latronico ist Schriftsteller und Übersetzer. Sein neuester Roman »Le perfezioni« (Bompiani, 2022; Claassen, 2023) wird derzeit in mehr als zwanzig Länder übersetzt. Er selbst hat bereits Werke von Oscar Wilde, Alexandre Dumas, Jeff VanderMeer und George Orwell übersetzt. Er lebt in Berlin.