Der Vogel Rock

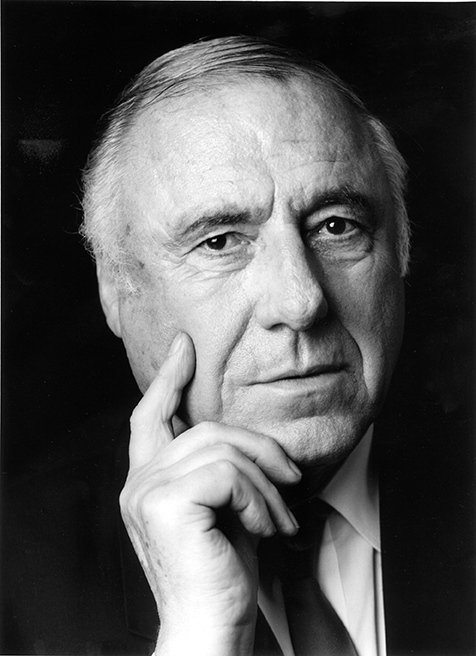

Norbert Miller

Zum Tode des Dichters Walter Höllerer

(aus Sprache im technischen Zeitalter, Heft Nr. 166, S. 142-148)

Morgen-Glanz der Ewigkeit,

Licht vom unerschöpften Lichte,

Schick uns diese Morgen-Zeit

Deine Strahlen zu Gesichte

Und vertreib durch deine Macht

Unsre Nacht

Leucht uns selbst in jener Welt,

Du verklärte Gnaden-Sonne,

Führ uns durch das Tränen-Feld

In das Land der süßen Wonne,

Da die Lust, die uns erhöht,

Nie vergeht

Seit seinen Kindertagen auf dem Lande liebte Walter Höllerer die Anfangsverse dieses schönsten aller barocken Kirchenlieder, das wie mit einem Zauberstab den anbrechenden Tag und den Glanz der Ewigkeit, die ersten Strahlen der Sonne über der Landschaft und die in uns drängende und ängstliche Nacht in ein Bild zu fassen weiß. Dem Dichter der sieben Strophen, dem Alchimisten und Kabbalisten Christian Knorr von Rosenroth, zeitweiligem Kanzler am Herzogs-Hof in Sulzbach-Rosenberg, hat er später aus poetischer Verbundenheit ein schönes Denkmal gesetzt. Da nannte er es „ein Sehnsuchtsgedicht, das beste Sehnsuchtsgedicht, das ich kenne. Es ist ein Ausblick aus einem Arbeitszimmer am Morgen; ein auffliegendes Gedicht, ein weises Gedicht und ein unbeugsames Gedicht… Dieses Gedicht hat mich angeregt, Gedichte zu machen, es war das erste Gedicht, das ich als großes Kunstwerk empfand. Es ist für mich ein großes Gedicht geblieben – auch nachdem der Mythos, dem es dient, für mich verflogen ist.“ In seinen Anfängen freilich waren es die leuchtenden Farben, waren es die magischen Formeln und Gleichnisse, war es der ins Künftige ausgestreckte Moses-Stab – „und vertreib durch deine Macht / Unsre Nacht!“ –, die sich in seiner Phantasie mit anderen, ins Ferne und Weite strebenden Vorstellungen verbanden, mit der weiten Welt des kleinen, in Stock und Hut wohlgemuten Hänschen, mit den fliegenden Maikäfern über dem abgebrannten Pommerland, mit den wunderbaren Reisen Sindbads des Seefahrers. Wie für den nahebei aufgewachsenen Jean Paul waren es die hellen Worte: wie Morgenland, Weltweisheit, Luftschiffahrt, die ihm den Blick in ferne, ferne Zaubergärten öffneten. In dieser anderen Wirklichkeit muß sich Knorr von Rosenroth mit seinem bizarr aus Erdenschwere und Duft zusammengewobenen Namen neben Robinson Crusoe, Odysseus und Sigismund Rüstig zu Hause gefühlt haben. Walter Höllerer hat in diesen inner-sten Zirkel seines Lebens, Renate und die Kinder wohl ausgenommen, keinem den Zugang erlaubt. Er aber konnte sich jederzeit in diesen anderen Zustand zurückversetzen, in dem er wie das Schulmeisterlein Wutz die Augen schloß und sich an den Tag erinnerte, wo er im zugeschneiten Winterstübchen die Augen zumachte, um sich den Sommer und das kleine Mädchen aus dem Heuwagen vorzustellen, mit dem er gemeinsam die Augen zugemacht hatte, um sich das künftige Glück recht auszumalen. Und wenn er dann, hinter einem spöttischen Lächeln aufwachend, sich den engsten Freunden zuwandte, wußte er sich ihnen wahlverwandt , stand er neben Günter Grass mit den beiden Buben am Weichselufer und warf Steine in den Märchen und Geschichten mit sich führenden Fluß, tauchte er mit Günter Bruno Fuchs in seine Kreuzberger Kneipenträume und Drehorgellieder ein oder staunte über den unermeßlichen, beweglichen Vorrat von Leslie Meiers Kinderreimen und doppelpoligen Redewendungen, aus denen Peter Rühmkorf dann sein Deutsches Volksvermögen zusammensammelte.

Die Vogelleichtigkeit, als hätte er Luft in den Knochen und als sei der Lerchen-Aufschwung jeden Augenblick möglich, hatte er auch den beweglichsten seiner Dichterfreunde voraus – uns anderen sowieso. Uns ließ er nur gelegentlich in einem Gedicht, in einem hingeworfenen Urteil, in einem beharrlich wiederkehrenden Bild von dieser Welt im heimlichen Grund ahnen. Aus einem Vierzeiler, abgefaßt in einer imaginären Sprache aus dem Morgenland, übersetzte er, das war in den Berliner Anfängen, das kleine, ganz vom Geist Hans Arps durchzogene Lied:

Fährst du, Püppchen, dann nach Chur,

Mußt du es wie Sindbad halten.

Keinen Benz und kein Velours,

Lack nicht, doch die Rassel.

Der übermütige Tonfall von Heinrich Heines Trommler regiert die paar Zeilen, Bubenlaune und Bubenfrechheit hält den poetischen Unsinn zusammen, und mittendrin taucht der Weltenentdecker aus Tausendundeiner Nacht auf. Mit ihm hat er es gehalten vor allen Wundern und Schrecken der geträumten und der erfahrenen Fremde. Nach der zweiten Reise des Seefahrers nannte er den zweiten, nie erschienenen Gedichtband „Der Vogel Rock“. Die Elephanten, die das Ungeheuer seinen Jungen ins Maul stopft, sind im Roman weithin über die südlichen Hügel und Plätze verstreut. Als Höllerer schließlich die Literatenfreunde zum ersten Weltei-Fest in seinen Geburtsort einlud, stand ihm noch immer für den Zusammenhang von Geburt und Universum der weiße, in den Himmel gestreckte Kuppelbau vor Augen, das vom Vogel Rock ausgebrütete Ei. Aus Winken nur, aus halben Metaphern und raschen Behauptungen läßt sich für uns Leser die von Mauern abgeschirmte Welt hinter den geschlossenen Lidern ahnen, jener heimliche Grund, an dessen Zerstörung der Krieg, das abgebrannte Pommerland, die Verkrustung des beginnenden Wohlstands in der Gesellschaft und alle Einschnürungen des Denkens und Hoffens vergeblich arbeiteten. Walter Höllerer hat sich nicht in die Gesellschaft auf dem Dachboden verkrochen. Die Massaker in Griechenland, die Schrecken des Rückzugs in Italien, der verworrene Neubeginn nach der Katastrophe – sie haben die ersten Gehversuche des Autors und des Kritikers bestimmt, sie sind im Hintergrund seines Handelns immer wirksam geblieben. Auf der Universität, im Verlag, auf den Tagungen der Gruppe 47, in der Gründung der Akzente hat er aus seinem Engagement für eine neue Gesellschaft, in der die Kunst und die Literatur nach ihrem eigenen Gesetz ihre Rolle spielen sollten, die schlimmen wie die Zukunft öffnenden Zeichen wahrnehmend und in die gesellschaftliche Erkenntnis überführend, niemals ein Hehl gemacht. Literatur als Kunst, die Welt aus Sprache, die Semiologie oder Zeichenlehre des Romans von der Elephantenuhr, die Künste im technischen Zeitalter – Höllerers einprägsame Formeln und Schlagworte bezogen sich immer auf ein unbeirrbar in großen Entwürfen, überdimensionalen Veranstaltungsreihen, langwierigen Verhandlungen mit Politik und Wirtschaft verfochtenes, meist erfolgreich verfochtenes Programm eines gesellschaftlichen Fortschritts aus dem Geist der Kunst. Keiner war in den fünfziger und sechziger Jahren vermutlich so wichtig, keiner öffentlich so angesehen wie er, der die Balance-Kunststücke zwischen Literatur und Politik, zwischen dem Abenteuergeist des Avantgardisten und der Glaubwürdigkeit des Gelehrten mit der Leichtigkeit eines Jongleurs unter der Zirkuskuppel auszuhalten und vorzuführen wußte. Er holte Losungs- und Zwingworte aus dem Hut wie Kaninchen. Er redete einem Germanistentag ein, da8 von jetzt an die Kurzgeschichte eine ganz andere Rolle in Deutschland zu spielen habe als jede andere Gattung des Erzählens, und er zwang uns alle, die langen Gedichte, die wir immer schon gelesen hatten, nach seinen Zwölf Thesen zum Langen Gedicht als etwas ganz anderes, als die Vision der dichterischen Zukunft zu lesen. Und siehe da, man verstand die Veränderungen genauer in der Wirklichkeitswahrnehmung des Erzählers, man wußte mit Charles Olson und Alan Ginsburg auch Pablo Neruda, T. S. Eliot und ansatzweise sogar Ezra Pound neu zu lesen. Weil die scheinbare Marotte immer Ausdruck des künstlerischen Erkenntniswillens war. Selbst wenn er aus Überdruß die Kritiker in Wilhelm Busch-ähnliche Typen aufgliederte oder wenn er (aus schierer Langeweile bei einem Honoratioren-Kongreß in Bonn) der Außenkulturpolitik mit der Formel von der Begegnung statt Belehrung die Richtlinie vorgab – immer waren die plakativen, bockig gegen die Kritiker durchgesetzten Devisen richtig und erfolgreich zugleich, weil sie mit den empfindlichen Tentakeln seiner Augenblickswahrnehmung erfaßt waren.

Von Walter Höllerers Wirken in Berlin war in den letzten Wochen und Tagen viel die Rede, von der Entstehung eines Instituts für Sprache im technischen Zeitalter und von den Lesereihen in der Technischen Universität und in der Kongreßhalle, von der Gründung des Literarischen Colloquiums in der Carmerstraße und Am Sandwerder, von den Künstlerprogrammen, um die Autoren aus aller Welt in die eingesperrte Stadt zu bringen, von der Entdeckung und Förderung ganzer Generationen junger Schriftsteller, von der Sicherheit des Urteils und von der Beharrlichkeit, mit der für künstlerische Entscheidungen die äußeren, auch die wirtschaftlichen, und die inneren Bedingungen immer neu zu schaffen waren. Er war ein großer Vermittler und ein großer Spurenleser im Sand. Er hat uns die Weltliteratur der Moderne statt der deutschen Tradition erschlossen und uns die Bausteine zu einer Poetik der Gegenwart vor die Augen gelegt. Nur ging es nicht um Vermittlung, um Talentsuche, um zukunftsoffene Kritik. Er beherrschte jedes erforderliche Metier wie kein anderer, aber sein untrüglicher Erfolg hing an einer anderen, an einer Grundeigenschaft, die man altmodisch sein poetisches Ingenium nennen könnte. Er war schreibend, lesend, lehrend ein Dichter, und weil er wie Dilldapp die Sprache der Vögel sprach, sprachen auch die unterschiedlichsten Vögel die seine: Wystan Hugh Auden, Witold Gombrowicz, Michel Butor, die Aufrührer vom Living Theatre und die Phantasten des Prager Thea-ters am Geländer. Wem es gelang, Peter Rühmkorf und Yves Bonnefoy in eine Lesung zu bannen, der durfte auf seine lyrische Allmacht vertrauen: Beide sprachen für den Abend Höllerers Sprache. Die Samm¬lungen zur modernen Dichtung, die Anthologien und die Manifeste verwandelten sich aus vielen Stimmen und Klängen in Werke des einen Autors, der ihnen in Perspektive und Motivfeld, in Randnotizen und Nachworten erst die Einheit zu geben wußte. Umgekehrt war das Abenteuer der fremden Wahrnehmung für ihn, der so leicht ins Gespräch sich einließ, zeitlebens ein notwendiges Element des wachen Lebens. Er machte sich überall Notizen, schrieb Titel und Einfälle auf Zettel, ergänzte sie um herausgerissene Buchseiten und mit der Hand umringelte Zeitungsausschnitte. Alles das kam dann zwischen weiße DIN-A4-Doppelbögen und wurde auf den Fußboden, auf Tische und Bänke verteilt, bis allmählich alle Zimmer von diesem Fafner-Schatz angefüllt waren. Auf diesen gehorteten Augenblicken hock¬te er dann, selbst fast ein Vogel Rock, und wußte sich des Lebens in diesen tausend sprechenden Momenten versichert. Denn alle diese Kladden enthielten nicht Materialien für Bücher, Gedichte, Aufsätze. Sie bewahrten nach dem Prinzip der Prinzen von Serendip die Indizien der Wirklichkeit hinter den glatt geschlossenen Fassaden der Gewohnheit auf.

Der Tod war ihm früh begegnet. Nicht als Komet einer anderen Wirklichkeit hat er ihn zu nahe gestreift, aus dem Dunkel hatte er ihn wie ein Raubtier angefallen über dem Meer südlich von Trapani. Er hat nur selten, nur widerstrebend über diese Begegnung gesprochen, sie dann als einen Vorfall in den Kriegswirren abgetan. Die Scheu vor allem, was den Herrschaftsbereich des Todes betraf, aber war seit da¬mals geblieben. Die Scheu, nicht die Angst: Wenn er in Gedichten und Briefen den Tod erwähnte, dann immer aus lebenskräftigem Abstand. Nicht der Vernicht-Vision, sondern dem Traum Emanuels, daß alle Seelen eine Wonne vernichte, galt sein erster literarischer Aufsatz. Als ihn der schwere Unfall in Zürich aus allen Plänen und Hoffnungen herausriß, begann er noch in der Nacht die Geschichten aus dem Tausendjährigen Frieden zu schreiben. Es war ein anderes Schreiben, ein verstörteres und ein leidenschaftlicheres. Er hat jedenfalls dem Tod damals keine Herrschaft eingeräumt und ihn auch später Jahr um Jahr zurückgewiesen, auch wenn die Boten heftiger herandrängten. Zu den weißen Doppelbögen, in die er die Beutezüge des Augenblicks hüllte, gehörte immer auch einer, auf den er seine eigene Zeitmessung mit der Hand aufgeschrieben hatte. Darin wurden mit immer kleiner werdender Schrift die Verabredungen, die Sitzungen, die Aufgaben eingetragen. Ein Bollwerk gegen die reißende Zeit. Nur wurden die Schriftzüge immer noch kleiner, die Verpflichtungen immer noch mehr. Und irgendwann führte kein Weg aus diesem Umschlag zu den anderen zurück, in denen das eigene und das fremde Leben auf ihn warteten. Dem Jongleur wurde es immer mühsamer, die kreisenden Teller auf seinen allzu vielen Stäben in Bewegung zu halten. Die Zeit forderte und gewann ihr Recht. Die letzten Jahre der Krankheit lagen schwer auf seinem und auf Renates Leben. Da war immer noch das Boot an Ufern versteckt, die Ruder unweit. Aber nur selten wurde ihnen jetzt das Glück, unversehens vor ihm zu stehen. Immer auf Fahrt gestellt und unbesorgt um das viele Nützliche in den zurückgelassenen Hütten, gab es doch nur noch wenige Momente des freien, des glückhaften Aufschwungs in die Poesie. In einem dieser Momente galt sein Gedicht einem Morgentraum. Der tröstliche Abschied, liebe Renate, erlaubt es, die Enttäuschung des Gedicht-Endes in den Morgenglanz der Ewigkeit, in das schwebende Glück seines Anfangs zurückzuwenden:

Früh am Morgen

Was ist, wenn ich schwebend dahingehe

Und so das Haus erreiche

und dann im Anlauf immer zwei Stufen

auf einmal nehme

den ersten Raum betrete

die Fenster öffnen sich

der Staub ist weggeblasen

ins Nichts,

und ich, wie im Flug

zum weiten Dachraum komme,

und ihn schwebend durchmesse,

die Stadt taucht glänzend auf, –

aus dem Gewitter,

und dahinter, ist der

offene Horizont, weit hinausgreifend,

Hügel und Wälder und fernhin die

Länder der Welt.

Da fällt es nicht leicht

Die Augen zu öffnen

Und aufzustehen,

jetzt, ausgerechnet

jetzt. (6. Juli 1996)