»Unser Point of No Return ist die Sichtbarkeit.«

Iryna Herasimovich

Point of No Return – Stimmen aus Belarus

Der Angststein

Julia Cimafiejeva

Ich habe Angst.

Ich bin daheim.

Als Erbstück erhielt ich

meine Angst –

eine Familienreliquie,

ein wertvoller Stein,

weitergegeben

von Generation zu Generation.

Unser Feldstein ist schlicht und rund,

gestohlen einst

von des Gutsherren Land.

Der Stein hat keinen Mund,

er kann weder schreien

noch sprechen.

Der Stein hat kein Gedächtnis,

bleibt ewig Fötus,

der lediglich langsam

und unerbittlich

wächst.

Einer nach dem anderen nähren wir den Stein

durch die lange Nabelschnur der Ahnen:

Urgroßmütter und Urgroßväter,

Großväter und Großmütter,

Mutter und Vater,

und schließlich ich –

nun ist es an mir.

Die Regeln der Pflege sind einfach:

– zuerst trägst du

den Stein am Herzen,

er trinkt dein Blut und

saugt deine Lebenskraft.

Der Stein gewöhnt dir ab

aus voller Brust zu atmen;

– danach lässt du den Stein

höher steigen,

deine Kehle verstopfen

und deine Worte sieben.

Der Stein gewöhnt dir ab

zu sagen, was du willst;

– und schon kommt die Angst hervor,

umwickelt als steinerne Nabelschnur

deinen Hals, hängt sich an deine Brust und

ist dein ewiges Gegengewicht.

– Ach, wie schön! Haben Sie den von Ihrer Großmutter?

– Ja.

– Geben Sie gut darauf Acht.

– Unbedingt.

Aus dem Belarusischen von Tina Wünschmann

Julia Cimafiejeva ist Lyrikerin und Übersetzerin. Auf Deutsch erschien 2019 ihr Gedichtband »Zirkus«, aus dem Belarusischen übersetzt von Thomas Weiler und Tina Wünschmann im Verlag edition.fotoTAPETA. Im August 2020 erschien in Belarus ihr jüngster Lyrikband »ROT«. Derzeit ist sie zusammen mit Alhierd Bacharevič Gastautorin des Grazer »Writer in Exile«-Programms.

Am 21.08.20 trug sie dieses Gedicht bei einer Protestveranstaltung vor der Minsker Philharmonie vor.

Original erschienen in: Cimafiejeva, Julia: ROT: vieršy. Prag/ Minsk: Vesna Vaško/ Januškievič, 2020

Einführung

Jürgen Jakob Becker

Julia Cimafiejevas Gedicht „Der Angststein“ ist ein kraftvoller Text über ein Erbstück der Menschen in Belarus, das von Generation zu Generation weitergetragen wird und das Herz beschwert, den Atem nimmt und „Dir abgewöhnt zu sagen, was Du willst“. Seit dem vergangenen Sommer scheint er die Kraft seines Zaubers eingebüßt zu haben. Am 21. August 2020 trug die Autorin dieses Gedicht einer großen Menge Demonstrierender vor der Minsker Philharmonie vor. Die Menschen in Belarus gehen seit August selbstbewusst auf die Straße, fordern freie, faire Wahlen, sind auf der europäischen Landkarte und für sich selbst sichtbar geworden, vielfarbig und vielstimmig. Weiß-rot-weiß sind die Farben der Opposition in einer Gesellschaft, die sich politisiert hat, die sich auflehnt gegen ein autoritäres Regime, die zivilen Widerstand leistet und Formen der Selbstorganisation ausprobiert. Eine Protestbewegung ist entstanden, die von starken Frauen und vielen aktiven Menschen geprägt ist und der brutalen Reaktion des Staates Woche für Woche trotzt. Die Opferzahlen sind hoch, Tausende wurden verhaftet, verletzt, schwer misshandelt, Tote sind zu beklagen.

Wir haben in der vergangenen Woche mit den Belarusen gesprochen, die wir am besten kennen: mit Autorinnen und Autoren und einer Übersetzerin, die in den letzten Jahren als Gäste im LCB geschrieben und gelebt haben. Viele von ihnen haben sich engagiert, sich exponiert für die Demokratiebewegung, sie mit ihren Werken und ihrer Stimme mit vorbereitet, und stehen derzeit unter enormen Druck.

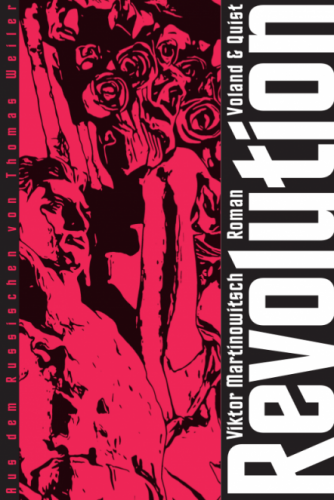

Diese Onlineveranstaltung besteht aus dem Zusammenschnitt von Texten, um die wir unsere Freunde gebeten, und aus Gesprächen, die wir in den vergangenen 7 Tagen geführt haben. Tage, in denen das herrschende Regime offenbar gezielt gegen die unabhängige Literaturszene vorgeht. Am 15. Januar wurde Volha Kalackaja verhaftet – die Übersetzerin von Autorinnen wie Virginia Woolf und Margaret Atwood war in der Protestbewegung aktiv. Die Geschäftsräume des Verlags Januškevič wurden durchsucht, der Verleger Andrej Januškevič zum Verhör einbestellt. Dasselbe widerfuhr dem Verleger Hennadz Vinniarski – vorübergehende Festnahme, 600 Exemplare des in seinem Verlag Knihazbor erschienenen Romans „Revolution“ von Viktor Martinowitsch wurden beschlagnahmt.

Wir beginnen mit dem Gespräch, das Thomas Weiler mit Viktor Martinowitsch einen Tag vor dieser Polizeiaktion geführt hat. Der Roman wirkt von heute aus gesehen wie eine Prophezeiung; fertiggestellt wurde er, nach mehr als 10 Jahren schriftstellerischer Arbeit, bereits vor einem Jahr. Und in dieser Woche erscheint er in Thomas Weilers deutscher Übersetzung im Verlag Voland & Quist.

Artur Klinau spricht mit Nina Weller über den Roman „Lokisaŭ“, auch dies ein visionäres Werk eines der zentralen Figuren der belarusischen Gegenwartsliteratur, auf dessen deutsche Übertragung wir gespannt warten.

Die kürzlich in der edition.fotoTAPETA erschienene Anthologie „Belarus! Das weibliche Gesicht der Revolution“ liefert eine erste Geschichtsschreibung des Augenblicks, mit Beiträgen und Hintergründen zu den aktuellen Ereignissen und dem Quellenmaterial der Facebook-Seite „Stimmen aus Belarus“. Irina Bondas spricht mit den Stimmensammlern Andreas Rostek, Thomas Weiler, Nina Weller und Tina Wünschmann.

Es folgt ein Gespräch mit Iryna Herasimovich, die als Übersetzerin und Essayistin zu den Grenzgängern zwischen der deutschsprachigen und belarusischen Kultur gehört und in den vergangenen Monaten besonders oft gefragt war, Belarus einem westlichen Publikum zu erklären und verständlich zu machen.

Beeindruckend sind die neuen Texte, die wir von Iryna Herasimovich, dem Autor und Verleger Zmicier Vishniou, von der derzeit in Österreich weilenden Autorin Volha Hapeyeva und von dem Schriftsteller Alhierd Bacharevič erhalten haben. Alhierd Bacharevič ist mit seiner Frau Julia Cimafiejeva Ende November nach Graz ausgereist, dort sind beide Stipendiaten des Grazer Writers in Exile-Programms. Sein „Bekenntnis“ legt wie auch die anderen Texte Zeugnis ab von den inneren Konflikten, der Wut und auch den Ängsten, mit denen sie alle zu kämpfen haben, seit vielen Jahren schon.

Die Stimmen aus Belarus müssen gehört werden, ihnen gehört unsere Solidarität!

Wir bedanken uns bei allen Mitwirkenden, und insbesondere bei Nina Weller für die wunderbare Zusammenarbeit!

Jürgen Jakob Becker, 19.01.2021

© Julia Cimafiejeva

Dieses Gespräch wurde einen Tag vor der der Durchsuchung des Verlages Knihazbor geführt, bei dem u.a. 600 Exemplare des Romans »Revolution« beschlagnahmt wurden. Thomas Weilers deutsche Übersetzung ist soeben im Verlag Voland & Quist erschienen.

»Sichtweisen, die weit über den Tag hinaus und in ganz anderen Krisen- und Umbruchzeiten Bestand haben … Das Buch vermittelt ein bisher selten so differenziert gezeichnetes Bild dieses Landes in der Mitte von Europa.« Sabine Adler, Deutschlandfunk

.

.

Vom weißen Fleck und Schwarzen Loch und den vielen Schattierungen dazwischen

Iryna Herasimovich

Meine Wege und Räume in Belarus waren nie geradlinig. Vielmehr gehörten zu meinem Terrain immer Umwege, verwachsene Pfade, Hinterhöfe und kleine Gassen, die sich nicht selten als Sackgassen erwiesen. Das Leben jenseits der goldgelben Prospekte der Macht war ziemlich bunt. Ja, ich spreche von Belarus, von diesem vermeintlich weißen Fleck auf der europäischen Landkarte. Aber Weiß ist eigentlich eine Mischung aus anderen Farben und kann je nach Kombination und Lichtverhältnis unzählige Schattierungen aufweisen. Um das zu sehen, ist ein künstlerischer Blick nötig, der imstande ist, sich von den alltäglichen Wahrnehmungsmustern zu lösen. Viel zu selten hat man mit solchen Augen auf unser Land geschaut.

Ich habe mich immer in diesen unbeständigen und für andere oft unsichtbaren Räumen bewegt. Wenn man in Bewegung ist, sind Sackgassen nicht so gefährlich, man kann einfach umkehren. Wenn man in Bewegung ist, schult man den Blick für Differenzen. Wenn man in Bewegung ist, gibt es keinen Zwang, in einem Raum zu bleiben, man kann auch andere erkunden und zurückkommen oder auch nicht.

Deswegen ist für mich in der gegenwärtigen Krisensituation nicht die Zerstörung der gewohnten Räume das Schwierigste, sondern die Unmöglichkeit unbeschwerter Bewegung.

Der Radius ist zusammengeschrumpft, zuerst durch die Pandemie, dann durch die politische Krise. Wenn man keine Zuflucht in Solidarität oder Gruppendruck, in Zukunftshoffnungen oder Illusionen findet, ist man auf sich selbst zurückgeworfen. Dieses Selbst wird zum eigenen Raum, manchmal bewohnbar und gemütlich, manchmal verbunden mit anderen Räumen, zuweilen aber auch zu einem Schwarzen Loch, so überfüllt von widersprüchlichen Gefühlen und Gedanken, dass es weder für das Licht noch für die Sprache erreichbar ist.

Die Erfahrung des Schwarzen Lochs im eigenen Inneren ist ein Point of No Return. Sie imprägniert die Wahrnehmung. Das Wissen, dass Ideologien und Hierarchien die Wirklichkeit nicht abdecken, wird zur körperlichen Erfahrung. Man weiß um die Grenzen der Sprache und des Zusammenseins. Man erfährt, wie unkategorisierbar einzigartig und einsam man ist. Mit der eindeutigen Sprache des Aktivismus oder den fünf typisierten Emotionen auf Facebook ist man dann nur noch schwer kompatibel.

Umso mehr schätzt man den Austausch mit anderen, die diese Erfahrung genauso zulassen und versuchen, einen Ausdruck dafür zu finden. Man erkennt diese Menschen auch auf Distanz, egal ob zeitlich oder räumlich.

Die Erfahrung, die ich als das Schwarze Loch bezeichne, empfinde ich als verdichtete Wahrheit über mich selbst und die Welt. Aus dieser Wahrheit versuche ich, die Bänder zu weben, die mich mit der Realität verbinden, um neue Räume und Bewegung zu ermöglichen. Einübung in meine subjektive Wahrheit geht zum Beispiel so, dass ich Listen dessen erstelle, was für mich wahr ist, wie Sei Shōnagon das tausend Jahre vor mir gemacht hat. Zum Beispiel eine Liste von Dingen, über die ich mich in letzter Zeit wirklich gefreut habe. Auf dieser Liste sind erstaunlich viele Farbkombinationen: Ziegelrot und Dunkelgrün beispielsweise, Dunkelviolett und Grau und viele andere. Also bei weitem nicht nur die weiß-rot-weiße Farbkombination, die in den Medien gerade für den einstigen weißen Fleck Belarus steht.

Iryna Herasimovich wurde 1978 in Minsk geboren. Sie schloss ihr Studium an der Staatlichen Linguistischen Universität Minsk ab und ist seit 2009 freiberufliche Kuratorin und Übersetzerin. Sie hat Werke deutschsprachiger Autorinnen und Autoren wie Lukas Bärfuss, Georg Büchner, Monika Rinck, Nora Gomringer, Mehdi Moradpour, Jonas Lüscher, Michael Köhlmeier, Franz Hohler oder Franz Kafka ins Belarussische übersetzt. Bereits dreimal hat sie die Belarussisch-Deutsche ViceVersa-Übersetzerwerkstatt geleitet. Seit 2018 kuratiert sie den übersetzerischen Teil des Forums „Literature Intermarium“ im Künstlerdorf Kaptaruny. Im November 2020 erschien auf LCB diplomatique ihr Beitrag »Minsk, den 12.11.2020«.

© Antonina Slobodtschikowa

In Self-exile

Volha Hapeyeva

While living in Belarus, I could not get rid of the feeling that I was a self-exile, an émigré. On the one hand as if I was at home, but on the other hand it did not feel like home. The writers’ residencies, for instance the LCB, have been like a gulp of fresh air, where I started to believe again in myself and in what I do, because I saw the true interest in my work from the audience and fellow writers.

I guess many Belarusians are used to living in inner emigration – a life in two parallel worlds, one of which is alien and ugly to you. Human rights, support of humanitarianism, ethics and aesthetics, original state symbols are meaningless words for that other reality. In contrast my reality was a fictional country where everything was different.

In the middle of the field or in the woods, by a lake or a river, even in remote corners of the Botanical garden I could fool myself and imagine that everything is fine, that the State is far away, and I don’t have to love it, that the State is not the country and not the homeland, these landscapes are free. Though later I understood that it was an illusion. Sadly enough, the policy of the state affects not only people, but the landscape as well. And it is not so easy to love a country when you don’t like the State, which as if by radiation clouds poisons the landscape, taking away the last hope of a parallel existence, where I am deprived of everything, even of the landscapes. And for me the poetry has become the only asserting form of existence and the means of survival.

None of dictatorships are interested in art per ser, because the art is a means of critical thinking and learning, education. It reveals the imperfection of the State bodies and policy. Attempts to subjugate and control art inevitably lead to stagnancy. The so-called “court art” becomes the means of propaganda. The regime does not want to bring up citizens who think and challenge its political agenda.

I think and write about humans not about revolutions or heroes, I am interested in emotions and thoughts but not in slogans or claims. This makes me a lonely wanderer, an observer who critically looks at things which happen around. The most revealing for me was to see how many people share the idea of the democratic Belarus, it is very inspiring, but I look deeper and already see the divided society, pain, grief and sorrow, hatred and mutual reproach, blame. I am concerned that Hannah Arendt’s words might come true again, as it has happened more than once in history and that “the most radical revolutionary will become a conservative the day after the revolution.” I wish I could say “we” but I am skeptical about the State as a concept, maybe too pessimistic, maybe too individualistic. I love a person, not a nation. I have no illusions for myself as a poet.

Volha Hapeyeva, geb. 1982 in Minsk, ist Autorin, Übersetzerin und Sprachwissenschaftlerin. Derzeit ist sie Artist in Residence in Krems/Niederösterreich. 2020 erschien ihr Gedichtband “Mutantengarten” in der Edition Thanhäuser (aus dem Belarusischen von Matthias Göritz, Martina Jakobson, Thomas Weiler und Uljana Wolf). Im Frühjahr 2021 publiziert der Droschl Verlag ihren Roman “Camel Travel” (aus dem Belarusischen von Thomas Weiler). “In Self-exile” hat die Autorin auf Englisch verfasst.

© Helmut Lunghammer

„Papa, was ist Junta?“

Zmicier Vishniou

Das könnten meine letzten Worte sein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Es ist, als stünde ich kurz vor meiner Erschießung und mir, dem Verurteilten, wird eine letzte Zigarette gewährt. Das ist mein augenblicklicher Zustand. Alles in Ordnung? Nein, ich bin nicht in Ordnung. In meinem Land herrscht Terror. Buchstäblich. Die privaten Cafés und Geschäfte, die in den Streik traten, sind in Schwierigkeiten geraten und seitdem geschlossen. Einige werden ihre Türen nie wieder öffnen. Das Gleiche spielt sich in der Verlagsbranche ab. Ich wende mich an euch, liebe westeuropäische Freunde. An euch, ihr, die in einer funktionierenden Demokratie lebt. Ich friste mein Dasein in einem fürchterlichen Land namens Belarus. Und das bedeutet, in Angst und Schrecken zu leben. Mein halbes Leben verbringe ich nun schon in Angst und Schrecken. Lasst es mich näher beschreiben. Stellt euch vor, eine Gewähr, dass sie kommen, um dich mitzunehmen, gibt es nicht.

Da fällt mir unserer erster Buchladen ein, den wir gemeinsam mit dem Verlag „Halijafy“ in Minsk, in der Valhahradskaja Straße im Jahr 2014 eröffneten. Immerhin, der Buchladen war mehrere Monate lang geöffnet, bis zu seiner Schließung, und ganz gleich, welche neue Verkaufsfläche wir auch fanden, nichts schuf Abhilfe. Das Geld für die Renovierungsarbeiten warfen wir, wie es so schön heißt, jedes Mal von neuem zum Fenster hinaus.

Wer in einem belarussischen Verlag tätig ist, verdient fast nichts. Kürzlich kam jemand und bat mich, sein Buch mit einem weiß-rot-weißen Umschlag zu veröffentlichen. Ich versuchte ihn umzustimmen und sich für Grau zu entscheiden. Verdammt. Wo auf dieser Welt kommt man auf solch eine Idee? Nur in Belarus – wo sonst?

Kurz darauf betrachtete ich mich im Spiegel und spuckte mir selbst ins Gesicht. Ihr müsst wissen: in Belarus ist weiß-rot-weiß die Farbe des Protestes. Dieser Buchumschlag war der Grund für eine Reihe ernsthafter Probleme des Verlages. Mist.

In meinem Innern tobt der Kampf des Schriftstellers mit dem Verleger. Ein Verleger ist um einiges pragmatischer, konservativer, vorhersagbarer. Ein Schriftsteller dagegen verabscheut klare Grenzen, er versucht das Konservative zu zerstören und strebt die Revolte an. Diese Widersprüche treiben mich in den Wahnsinn. Es ist schier unmöglich, das Unvereinbare zu vereinen.

Ich bin ein notorischer Trinker. Nehme Unmengen Alkohol zu mir. Mein Alkoholismus ist mit nichts zu rechtfertigen. Gewiss, es ist Selbstmord. Es ist meine Absicht, weil ich keinen Ausweg weiß, wie ich in der belarussischen Gegenwart weiterleben soll. Meine letzten Werke sind alkoholgetränkt. Freunde werfen mir vor, das sei russisch – warum den Wodka als Motiv in die belarussische Literatur einführen? Glaubt mir, es ist wie es ist. Wir trinken. Wir trinken nicht, weil wir feiern, wir ertränken unsere Seelen. Denn wir leben in einer Diktatur.

Die Proteste in Belarus begannen für mich, gefühlt, nicht im August, sondern viel früher. Die gesamte Kulturszene erschütterte Ende 2019 der Tod des Künstlers Zachar Kudzin. Kudzins Selbstmord war Ausdruck tiefster Verzweiflung, ein Aufschrei gegen die Ungerechtigkeit. Äußerste Armut trieb ihn immer stärker in die Verzweiflung, bis zum Siedepunkt, bis zur Explosion, so wurde er zum Idol der jungen Künstlerszene.

Und dann der Tod des Künstlers Roman Bondarenko 2020, der diese traurige Kette von Ereignissen fortsetzte.

Seit den Wahlen im letzten Jahr hat es mir, wie vielen Menschen in Belarus, im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Seitdem kann ich die Arbeit an meinem neuen Roman, an dem ich die letzten Monate schrieb, nicht fortsetzen. Meine Gedanken lassen sich weder in Sätzen ausdrücken, noch auf Papier niederschreiben oder auf dem Laptop speichern. In solchen Augenblicken verfolgen mich Gedanken an das, was die Menschheit durchgemacht hat, statt des soeben Selbstdurchlebten… Wie vermochten es Autoren in den 1930er Jahren zu schreiben und zu dichten, während ihre Kollegen weggesperrt, gefoltert und erschossen wurden? Dieses unheilvolle Unrechtssystem, das uns alle in die Zange nimmt, uns des selbstständigen Denkens beraubt, uns traumatisiert… Uns den Wunsch nimmt aufzustehen, einer Arbeit nachzugehen. Im Gegenzug rebelliert und schreit es in meinem Innern – das ist deine Aufgabe: Geh und schreib! Sammle so viel Material wie möglich, es liegt auf der Straße. Schreib von den Folterungen, den Demonstrationen, dem Kampf, schreib Portraits der Sadisten und der Opfer… Such nach dem Sinn dieser Diktatur am Rande Europas! Wo finden Schriftsteller heutzutage noch solch eine Fülle an Themen und Material, fällt es ihnen förmlich in die Hände?

Kürzlich sammelten sich dutzende Polizisten vor dem Gebäude der Fabrik „Horizont TV“, wo der Verlag ein Büro angemietet hatte. Auf meine Frage an einen der Polizisten „Was ist denn hier los?“, bekam ich die fast schon freundliche Antwort: „Wieso gefällt’s dir hier nicht?“ Ich präzisierte, ich habe hier noch nie so viele Polizisten gesehen. Woraufhin er erwiderte: „Es ist verboten an die Fenster zu treten und aus diesen hinauszusehen.“ Wow! Mein erster Gedanke war, dass die Polizei wohl irgendwelche Verbrecher jagt. Obgleich, Moment, in der Rolle der Verbrecher treten gegenwärtig die Demonstranten auf. Vielleicht wollten sie ein Partisanennest ausheben? Da kam mir ein zweiter Gedanke: Vielleicht ist ein Unternehmer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eingetroffen, um sich im Fabrikgelände „Horizont“ umzuschauen, zwecks zukünftiger Investitionen? Obgleich zurzeit alle Investitionen auf Eis liegen. Was dann? Da tönten alle Fernsehkanäle und Internetseiten, Lukaschenko habe die Fabrik „Horizont“ besucht. Das also war die Erklärung für den Aufmarsch.

Wie soll man ruhig auf die Nachrichten reagieren, die in den belarussischen Massenmedien verbreitet werden? Nichts als Lügen und Dreck. Dieben werden die höchsten Ehren zuteil, Opfer werden herabgewürdigt, ihnen drohen weitaus schlimmere Konsequenzen. Seit nahezu dreißig Jahren haben sich die Vektoren zwischen Gut und Böse verschoben. Das Gleiche geschah auch in der Kultur- und Kunstszene. Der Gegenwartsliteratur wird keine Bedeutung zugeschrieben… Holzschnittartige und ziemlich ungeschickte Werke erhalten offizielle Auszeichnungen und werden popularisiert.

An dieser Stelle möchte ich zwei Textbeispiele aus meinem Anti-Roman „Schau, der Mars ist blau“ (2018) anführen, die mir, wie mir scheint, die gegenwärtigen Ereignisse in Belarus illustrieren:

„Die Axt flog über meinen Kopf und blieb in der Wand stecken.

Ich bekreuzigte mich und atmete erleichtert auf.

– Und Angst? fragte mich der Glatzkopf.

– Ziemlich, antwortete ich ehrlich.

– Nur keine Angst, so schlage ich die Dummheit aus deinem Kopf. Das ist meine Methode. Du bist ein intellektueller Schnösel, und das Trinken wirst du auch noch sein lassen, versprach mir der Glatzkopf.

– Und wer sind Sie?

– Wer, wo, wann? Äffte der Glatzkopf mich nach, verfiel in Lachen und bleckte seine kariesschwarzen Zähne. – Ich bin der Weihnachtsmann. Ich bin dein neuer Abschnittsbevollmächtigter! Ich bin ab jetzt für deine Familie zuständig. In meinem Heft steht folgender Vermerk: Ist eine gefährliche und schlechterzogene Zelle der Gesellschaft. Ich werde dich lehren, deine Heimat zu lieben. Und zum Alkohol wirst du künftig nicht aus Laster greifen, sondern anlässlich staatlicher Feiertage. Wir bringen dich in einer Klinik unter, begleitend kommt dir eine dauerhafte Suchtprävention zugute. Ha, ha – sagte der Glatzkopf selbstzufrieden – sozusagen eine anti-literarischere Kur.

– Wozu brauchen Sie das? begann ich mich zu interessieren.

– Von jetzt an schau ich täglich bei dir vorbei. Bis deine Kehle zu Staub vertrocknet. Bist schließlich nicht der erste Unhold, dessen Bekanntschaft ich gemacht habe. Bin es gewohnt, Dreckshaufen auszuquetschen. Verstanden? Unvermittelt verwandelte sich der Glatzkopf in ein Krokodil. War ein Mensch und – Bum! Krach und Dunst. Der Dunst verflog und vor mir erschien, statt des Glatzkopfes, mir nichts dir nichts – ein Krokodil!… Leckte sich das Maul und klapperte mit den Zähnen. Die grüne Erscheinung war dennoch nicht unsympathisch.“

Ein weiteres Textbeispiel:

„In dieser Stadt kannte man keine Probleme, nicht mit der Kunst, der Literatur, der Kulinarik, der Pharmazie, der Politologie oder dem Recht. Nur um die Kultur stand es schlecht. Es fehlte an Galerien, obwohl es zahlreiche Kunstwerkstätten gab. Es fehlte an privaten Buchhandlungen. Halt, ich lüge, es gab in der Metropole immerhin zwei private Buchhandlungen. Es war eine Stadt mit vielen Fabriken, mit Präsidenten- und Tennispalästen. Ein Bauwerk, ein Wunder der Wunder, stach besonders hervor – eine Bibliothek, die einem Fußball glich. Darin offenbarte sich die Liebe der Beamten zum Sport.

Die Bibliothek begann zu rollen. Das Militär rief freudig „Hurra! Und niemals kehrt“. Die Schreie erinnerten vielmehr an „Vorwärts!!!“ Die Bibliothek rollte den Prospekt der Unabhängigkeit hinunter und blieb, als sie auf eine riesige Stele zurollte, auf dem Platz des Sieges stecken. Mit einem Geräusch, in etwa wie „Klirr“! Tauben flatterten aus den Schießscharten. Stürzten auf den Asphalt und verwandelten sich in Pinguine. Aus dem Eingang eines Nachbarhauses trat ein Mann in Ledermantel und Lederstiefeln. Er sagte nur ein einziges Wort: „Gänsemarsch“. Die Pinguine formierten sich wie auf Kommando zu einer Kolonne, deren Form an aufgereihte Gänse erinnerte und sie Seite an Seite auf den Svislač zu.“

Wenn dich deine sechsjährige Tochter fragt: „Papa, was ist Junta? erklär es ihr – genau so.

Aus dem Belarusischen übersetzt von Martina Jakobson

Zmicier Vishniou, geb. 1973, ist Prosaautor, Dichter, Performance-Künstler, Literaturkritiker und Programmdirektor der Literaturzeitschrift Teksty und Mitbegründer der Künstlerbewegung Bum Bam Lit. Seit 2007 leitet er gemeinsam mit Michas Bashura den unabhängigen Minsker Verlag Halijafy. In Martina Jakobsons deutscher Übersetzung erschien 2014 der Roman »Das Brennesselhaus« (luxbooks). Ein Aufenthalt im Berliner Künstlerhaus Tacheles hat ihn zu diesem Debüt inspiriert. 2018 erschien sein Roman »Wenn Sie genau hinschauen, ist der Mars blau«, der noch auf seine Übersetzung ins Deutsche wartet. 2006 war er Gastautor im Literarischen Colloquium Berlin.

Bekenntnis

Alhierd Bacharevič

Lange bevor DAS ALLES begann, arbeitete ich an einem Fantasy-Roman mit dem Titel „Die heilige Katharina“, in dem folgendes geschieht: Eine Außerirdische taucht in Minsk auf und startet eine Revolution. Eine andere Chance auf Veränderung sah ich damals nicht. Den Roman habe ich nicht beendet. Stattdessen fiel Frau Cichanoŭskaja vom Minsker Himmel – und der Entwurf wurde für andere, schlechtere Zeiten zurückgelegt.

Sie begann einfach so vor unseren Fenstern. Unsere Revolution. Zweifel an ihr hegten wir nie. Weder damals, noch heute. Wir hegten keine Zweifel, als wir am 9. August 2020 früh in eine Schule im Stadtteil Masiukoŭščyna gingen, um eine unserer Stimmen für SC abzugeben, und danach nach Šabany fuhren, um die andere abzugeben, und auch nicht als wir abends zurückkehrten, um vor derselben Schule, an der wir morgens schon einmal gewesen waren, auf das Auszählungsprotokoll zu warten, das nie ausgehängt werden sollte, oder als wir in der Dämmerung auf einem Stein Protestlisten unterschrieben, „Schande“ riefen und ein Bus mit polizeilicher Eskorte vom Schulhof fuhr – und es von der Puškinskaja her schon donnerte, der Himmel über dem Stadtviertel in Flammen stand und klar wurde: jetzt beginnt, worauf wir so lange gewartet haben.

Wir gingen zur Puškinskaja. Wir legten Blumen nieder. Wir spazierten durch die weiß-rot-weiße Stadt. Standen in der Solidaritätsmenschenkette. Du hast Gedichte vor der Philharmonie gelesen, begleitet von einem großartigen Chor, du hast sie auf dem Unabhängigkeitsplatz vorgetragen, wo Lenin mit bangem Blick auf uns alle herabschaute.

Wir mussten nirgendwo zum Zeichen des Protestes kündigen, wir mussten das System nicht verlassen – da wir nie Teil davon gewesen sind. Uns musste man nichts beweisen, uns musste man von nichts überzeugen, wir mussten uns nicht entscheiden – das hatten wir lange zuvor getan. Wir hatten nie vorgegeben, in einem normalen Land zu leben. Wir wussten, wo wir leben. Doch uns wurde gesagt: Ihr übertreibt. Man darf nicht alles in Schwarz und Weiß teilen. Im August 2020 hat Schwarz und Weiß schließlich uns geteilt – aber Schadenfreude wäre hier unangebracht.

Unangebracht war es ebenfalls, alte Fehden zu befeuern und jene zu kritisieren, die gegen die Tyrannei aufgestanden sind. Unangebracht war es, weiter so zu leben, wie zuvor. Alles war unangebracht, außer Solidarität, Einheit und Zorn.

Im August und September inspirierte mich die Revolution so sehr, dass selbst die Flucht vor den Sicherheitskräften durch die Innenhöfe mir nicht schrecklich vorkam. Auf den Demonstrationen wurde ich von meinen Lesern erkannt – und das war, zugegeben, angenehm. Manchmal wunderten sich die Leute, was ich denn hier machte. Was wir hier machten. In ihrer Vorstellung gehörten Literaten aus irgendeinem Grund zu denjenigen, die zuhause blieben. Einmal trat in der Nähe der Stele eine Frau an mich heran und sagte mit bewegter Stimme: „Sie schreiben doch über uns, ja? Sie schreiben über uns alle ein großes Buch?“

„Ja“, versprach ich. Aber bislang habe ich das Versprechen nicht eingelöst.

Was habe ich in diesen Monaten geschrieben? Wenig. Das Gedicht „Da sind sie, da sind wir“, das wie kein anderes meiner Gedichte Verbreitung fand. Die Revolution war zu Beginn eine Zeit der Poesie. Einen ganz guten Text über meine Buchempfehlungen zum Thema Revolution. Viele Facebook-Posts. Und, natürlich, den Essay über Lukašenkas Faschismus, „Mit der Angst um den Hals“. Mein gelungenster Text in diesem Jahr, der in mehrere Sprachen übersetzte wurde und fast unangenehm starke Resonanz erfährt. Der Revolution sei Dank, dass ich zwar wenig, aber dafür über das Wichtigste geschrieben habe. Du hast mehr und besser geschrieben.

Im Oktober, als ich den Essay verfasste, begann sich alles zu verändern.

Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst um meine Nächsten. Niemals war ich so stolz auf mein Land und meine Landsleute. Nie in meinem Leben war ich so froh darüber, dass meine Tochter im Ausland aufwächst. Niemals habe ich so sehr bedauert, dass ich keine Waffen besitze. Niemals war ich so stolz auf meine Heimatstadt. Minsk, Stadt der Freiheit. Kein Jahr hat mich so verändert wie 2020. So geht es uns wohl allen. Zum ersten Mal war ich bereit, mich als Teil des Volkes zu betrachten. Eines unbewaffneten, europäischen Volkes, das gegen eine bewaffnete Bande aufbegehrt.

Im Oktober befielen mich Entsetzen und Skepsis. Es wurde klar, dass der Widerstand lange und mühsam werden würde. Es wurde klar, dass alle Reden davon, dass zum Sieg nur noch wenige Wochen verblieben, ungelesen auf dem Stapel landen konnten. Nein, es gab keinen Zweifel am Sieg – aber allmählich tauchte eine allmächtige, existenzielle Angst auf. Nachts erschien plötzlich ein Bild: Jede Woche füttern wir das Monster. Fügsam bringen wir ihm wieder und wieder unsere Besten dar, damit es sich sattfressen kann. Doch wie soll es weitergehen? Wir begannen zu streiten. All meine schwachen Argumente trafen auf dein: „Was schlägst du stattdessen vor? Nicht hingehen?“ Und ich hatte keine Antwort darauf. Ich schrieb nichts mehr. Ich konnte nicht mehr schreiben. Nein, ich schämte mich nicht für meine Zweifel – sie waren nicht mehr und nicht weniger als Offenbarungen kritischen Denkens. Doch was ist kritisches Denken schon gegen den Glauben?

In der zweiten Oktoberhälfte wurde ich krank. Zwei Wochen furchtbare Schmerzen am ganzen Körper und starke Kopfschmerzen. Doch wir gingen weiterhin zu den Demonstrationen. Ich konnte dich nicht allein lassen, denn ich bin ein sehr patriarchaler Mensch. Ich kann meine Frau nicht in Unsicherheit wissen. Und nein, es war nicht das Corona-Virus. Vielleicht eher die Reaktion meines Körpers auf den Stress. Wir hatten jedes Mal Glück. Manchmal retteten uns Freunde mit dem Auto. Aber dann kam der Tag, an dem wir uns in der Nähe des Korona-Einkaufszentrums einer unerwartet aufgetauchten Gruppe anschlossen und mit ihr die Kalvaryjskaja in Richtung Puškinskaja liefen. Eben an jenem Tag dachte ich noch, dass vielleicht die Toten vom Kalvaryjska-Friedhof unser „Schließt euch an!“ hören – und sich anschließen. Warum auch nicht – unsere Toten sind auf unserer Seite. Wir waren noch nicht ganz am Puškin-Prospekt angekommen, als uns ein Wasserwerfer einholte. Aus der Richtung des Friedhofes tauchten die Anderen auf. Wir versteckten uns in Innenhöfen und mir schien, wir seien in Sicherheit. Doch plötzlich liefen die Menschen wieder auseinander. Also liefen wir auch. In den Höfen war ein Hinterhalt. Es regnete. Wir waren von oben bis unten nass. Und einen Moment lang stach der Schmerz in meinem Kopf so sehr, dass ich sicher war: gleich falle ich in eine Pfütze und dann komme was wolle. Es gelang uns, in einem kleinen Geschäft unterzuschlüpfen. Hinter der durchsichtigen Tür sahen wir die Jäger rennen. An diesem Tag kam mir der Gedanke, dass ich abhauen will. Ich empfand ein Recht auf Flucht. Auf der Liste meiner Verfehlungen, unserer Verfehlungen gegen diesen Staat stehen so viele Punkte, dass wir nur stolz auf diese Sammlung sein können.

Darauf folgten die Verhaftung eines uns nahestehenden Menschen, die Verhaftung von Freunden und Bekannten, der Kreis zog sich zu. Unsere letzte Woche in Minsk. Wir wollten nur rausgehen um zu sehen, was in unserem Viertel passiert. Und wieder – Flucht durch die Innenhöfe. Soldaten vor den Fenstern. Die Säuberung direkt unter unserem Balkon.

Ich möchte der Stadt Graz danken, deren Einladung wir angenommen haben und die uns für mehrere Monate Asyl gewährt. Nun sind wir hier. „Writers in Exile“ – so nennt man das in der Sprache der ausländischen Literaturinstitute. Ja, es ist ein Exil. Nein, es ist keine Emigration. Es ist kein politisches Asyl, darum haben wir auch nicht gebeten – viele andere Menschen hätten ein Recht darauf, wir nicht, wir blieben vom Schlimmsten verschont. Es ist ein Literaturstipendium, das Autoren aus so glücklichen Ländern wie Kuba, Nordkorea, dem Russischen Imperium, Somalia, Syrien, Simbabwe und der Ukraine erhalten. Aus Ländern, in denen ein Bürgerkrieg oder ein Richtig Großer Krieg stattfindet. Aus Ländern, in denen ein Menschenleben nichts wert ist und das Wort „Freiheit“ nur ein höhnisches Lachen hervorruft.

Ich danke dir und bitte dich um Verzeihung, dass ich dich Belarus entzogen habe. Auch dir, Belarus, danke ich, für diese vergangenen vier Monate, in denen ich mehr als in meinem ganzen Leben erlebt und gelernt habe, eine Art Gottesgeschenk. Das Stipendium ist endlich. Wohin wir zurückkehren werden – keiner weiß es. Ich hoffe, dass wir zurückkehren. Ja, die Solidarität und das Mitgefühl der Schriftstellergemeinschaft spüren zu dürfen, ist unser Privileg. Das einzige – mehr Vorzüge hat dieser Beruf dann auch nicht. Ich ahne, dass dieses Bekenntnis nur wenige erfreuen wird. Aber es ist meine Entscheidung, unsere Entscheidung. Ich bin kein Politiker. Ich habe niemandem etwas versprochen und bin nur mir selbst Rechenschaft schuldig. Und dieser Text hier ist einfach ein Weg, um denen, die uns lesen und lieben zu erklären: Wir haben das Land verlassen und sind in Sicherheit.

Und ja, ich empfinde Schuld und werde mich ihrer wohl kaum entledigen können. Ich fühle mich nicht vor anderen schuldig, dass wir geflüchtet sind und uns nun in Sicherheit befinden – mir war es schon immer egal, was andere über mich denken. Es ist eher die Schuld im Angesicht der eigenen Machtlosigkeit. Ich konnte nichts verändern. Ich konnte nicht helfen. Ich bin einfach mit dir hierhergefahren, krank, wie wir alle, mit einem Gefühl der inneren Leere, des Herzwehs und absoluter Ohnmacht. Ich habe mein Trauma hierhergetragen, es auf den Tisch gestellt, und nun sitze ich und schaue es an, ohne zu wissen, was ich tun soll.

Sofort haben sich die Journalisten auf uns gestürzt … Na klar, lebendige Belarusen, gerade erst eingetroffen. Wir erzählen, was wir erlebt haben. Erzählen nicht von uns, sondern von den wirklichen belarusischen Helden. Und sehen das Entsetzen in ihren Augen: wie kann so etwas mitten in Europa passieren …

Hier, in Graz, verliere ich das moralische Recht, jemanden zu etwas aufzurufen (obwohl ich auch in Belarus niemanden zu etwas aufgerufen habe, weil das nicht meine Art ist). Wenn ich hier lebe, kann ich nicht mehr behaupten, dass ich wirklich weiß, was vor sich geht. Ich werde nicht zum nächsten Analysten, der alles fein in Schubladen ordnet, während er in Sicherheit im Ausland sitzt. Was gingen mir diese Leute auf die Nerven, die in all diesen Monaten versucht haben, die Menschen zu etwas aufzurufen oder zu erklären, was zu tun sei, und dabei nicht einmal wussten, was es wirklich heißt, an den Protesten teilzunehmen. Nun sind auch wir im Ausland. Nein, ich werde nicht wie sie. Aber ich werde all meine bescheidene Autorität und meine relative Bekanntheit einsetzen, um der Welt zu zeigen, was in meinem Land geschieht, damit sie ihm helfen kann.

Letztlich ist das Wichtigste, was ich hier als Schriftsteller tun will, die Einlösung meines Augustversprechens: einen großen Roman zu schreiben über diesen August, diesen Herbst und diesen Winter. Denn es ist tatsächlich schon Winter geworden. Irgendwo da unten, weit hinten in der Stadt, spielt ein Akkordeon. Stille Nacht, heilige Nacht. Keiner weiß, woher wir kommen und wozu. Außer wir selbst.

Aus dem Belarusischen übersetzt von Tina Wünschmann. Hier veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors.

Quelle: https://www.facebook.com/alhierd.bacharevic/posts/1690646887778967

Tina Wünschmanns Übersetzung erschien zuerst auf der Facebookseite “Stimmen aus Belarus”.

Alhierd Bacharevič, 1975 geboren, ist belarussischer Schriftsteller und Übersetzer. Zuletzt publizierte er den Roman »Die Hunde Europas« (2017), dessen deutsche Übersetzung in Arbeit ist. In deutscher Übersetzung liegt »Die Elster auf dem Galgen« (Leipziger Literaturverlag 2010, Ü: Thomas Weiler) und der Essayband „Berlin, Paris und das Dorf“ (edition fotoTAPETA 2019) vor. Aus dem Deutschen übersetzte er u. a. Kathrin Schmidt, Jan Wagner und Werke der Gebrüder Grimm. Derzeit ist er zusammen mit Julia Cimafiejeva Gast des Grazer „Writer in Exile“-Programms.

© Julia Cimafiejeva

Julia Cimafiejeva liest drei neue Gedichte

© Julia Cimafiejeva

ЗабраліЮля Цімафеева у чорную шчыліну . . ЗАБРАЛІ і вось мы стаім па гэты бок плота мы сочым як дзеці міліцэйская лямпачка лысаваты начальнік отойдите подальше от забора за плотам днём я пабачыла адзін хер

лістапад 2020

|

verhaftetJulia Cimafiejeva durch den schwarzen spalt ist es dserschinski in den transporter VERHAFTET nun stehen auch wir auf dieser seite des zaunes wir spähen wie kinder das milizlämpchen der kahle anführer treten sie weg vom zaun hinter dem zaun am tage sah ich derselbe dreck

November 2020 Übersetzung: Tina Wünschmann |

© Julia Cimafiejeva

Тыдзень у ГрацыЮля Цімафеева з сабою прывезла паставіла на парозе позіркам галава баліць мой голас калі я цела сваё яна дагэтуль там я дагэтуль там

27-28.11.- 10.12.2020

|

eine woche in grazJulia Cimafiejeva ich trug stellte sie auf die schwelle mein blick der kopf schmerzt meine stimme als ich meinen leib sie ist noch immer dort ich bin noch immer dort

27-28.11.- 10.12.2020 Übersetzung: Tina Wünschmann |

© Julia Cimafiejeva

Урок цярплівасціЮля Цімафеева на спіне як холад пальцам ён піша ён піша зло папера скуры цярпіць бо холад я мушу дараваць я мушу дараваць няхай стараецца яму так многа

снежань 2020

|

geduldsunterrichtJulia Cimafiejeva auf dem rücken wie der frost mit den fingern er schreibt er schreibt böse das hautpapier erduldet denn der frost ich muss vergeben ich muss vergeben soll er üben er braucht noch

Dezember 2020 Übersetzung: Tina Wünschmann |

© Julia Cimafiejeva

Konzeption / Redaktion: Jürgen Jakob Becker, Nina Weller

Mitarbeit: Lara Gross, Solveig Bostelmann, Lukas Friedrich (Videoschnitt)